【新闻】“科幻教育漫谈——科普场馆的使命和作为”主题沙龙举办

中国科普作家协会 消息 2022-07-26 08:15

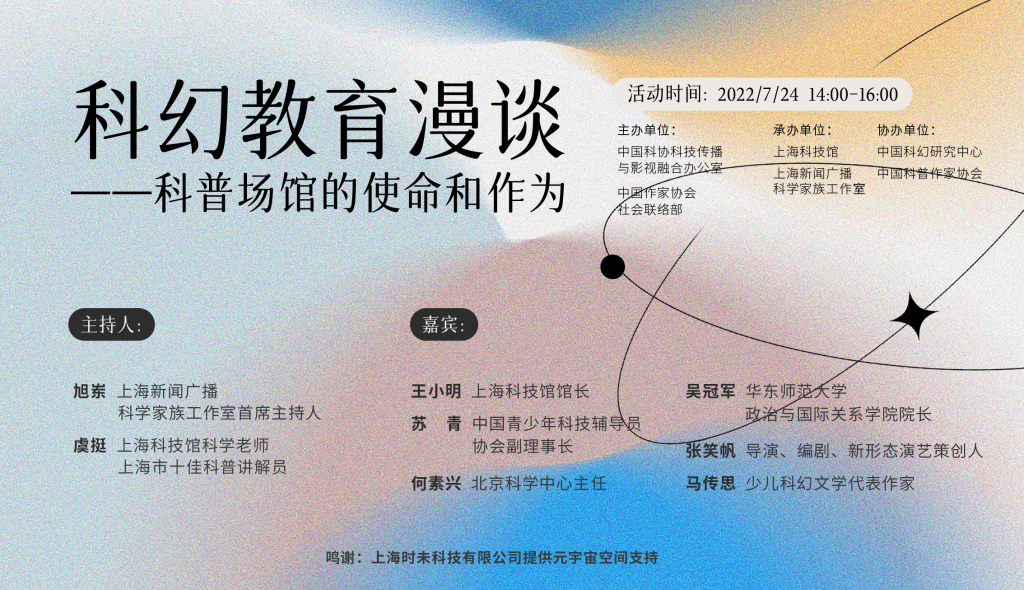

7月24日,由中国科协科技传播与影视融合办公室、中国作家协会社会联络部主办,上海科技馆、上海新闻广播科学家族工作室承办,中国科幻研究中心、中国科普作家协会协办的“科幻教育漫谈——科普场馆的使命和作为”主题沙龙在“元宇宙”空间举办。上海科技馆馆长王小明、中国青少年科技辅导员协会副理事长苏青、北京科学中心主任何素兴、华东师范大学政治与国际关系学院院长吴冠军、导演张笑帆、少儿科幻文学代表作家马传思等科普界、教育界、科幻文学界和电影界的知名专家,围绕科幻教育和科普场馆进行充分交流和分享。

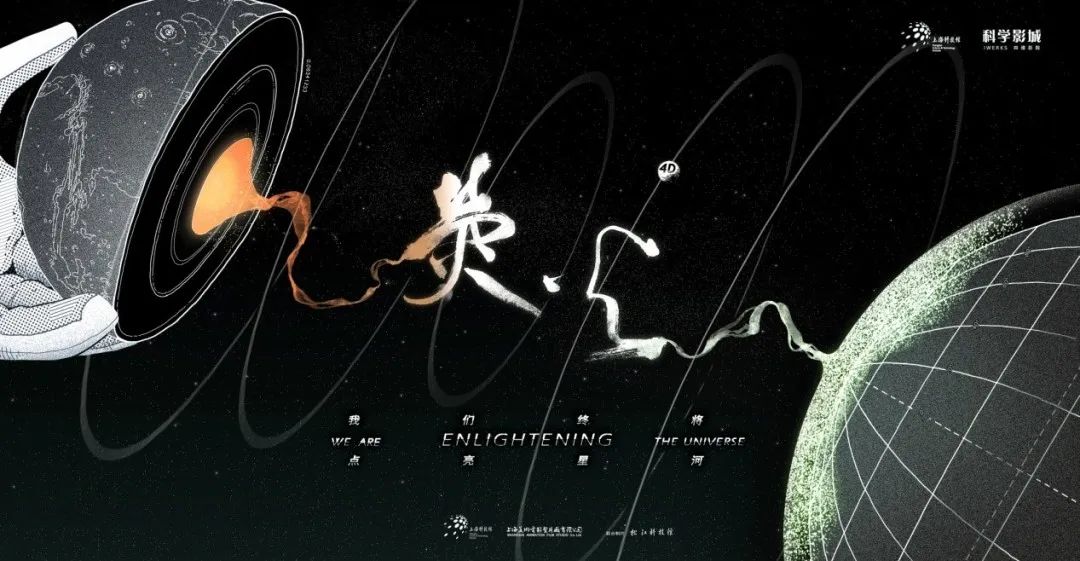

此次沙龙首次尝试将元宇宙虚拟空间和视频会议实时画面相结合,实现了虚实联动。会场建在元宇宙空间的月球表面,烘托了嘉宾对话的现场氛围。沙龙以上海科技馆原创4D科幻电影《荧火》的精彩画面拉开序幕。该片主要讲述了两名中国宇航员历经艰险,互相扶持,寻找火星生命的故事。遮天蔽日的沙尘暴、奇幻的落日、坑坑洼洼的地貌……写实风格的画面仿佛将嘉宾和观众带入遥远神秘的火星。

随后进行的主题报告环节主题鲜明,引人思考。王小明以报告“场馆:守护好奇心的阵地”直奔主题,解析了科幻与科学教育的异同,二者都具有以科学为基础,激发好奇心,持续创造力的特性。科幻教育能促进想象力的激发,而场馆科学教育可以打破时空、模块的限制,启迪青少年好奇心,启发公众知识体系的自我构建。他还阐述了上海科技馆分别与现代技术、艺术、文化、科学家精神四方面结合,激发和保持好奇心的举措,强调要以展馆的内容创意为纽带,突出场馆教育的综合性优势。

何素兴以北京科学中心打造的“青少年科幻教育空间系列活动”实例畅谈“科技馆开展科幻教育活动的实践和思考”。她提出,场馆的科幻教育应当具备“科幻教育+场馆活动”的特点,要聚焦于青少年的好奇心和想象力,注重营造科幻场景;同时,要挖掘展馆的资源基础,利用好场馆资源,策划具有针对性的面向青少年群体的科幻教育活动。

吴冠军认为科幻是借用科学方式,在引入一个根本性变更后提出的开放性思考,与奇幻有本质上的区别。他以‘从“爱智”到“烧脑”:科幻的哲学向度’为题,将沙龙引向深入。他结合《流浪地球》《盗梦空间》与《三体》等作品指出,好的科幻作品一定有好的哲学向度。

张笑帆通过移动的卡车舞台剧“十万个为什么”、集装箱内打造的“机舱剧场”等个人创作,阐述了“微调空间与颠覆体验——科普场馆里的无限可能”。他认为,探索比获得知识更重要,而幻想恰恰是探索科学的迷人方式,不同的空间带来触摸幻想的无数种可能性,作为一线的演出和创作者,要关注如何引导孩子们千奇百怪的好奇心,教会他们探索世界的方法。

在圆桌对话环节中,六位嘉宾围绕“如何利用场馆资源,更好地开展科幻教育”“科幻创作如何拓展教育功能”“如何营造良好的科幻教育环境”等公众关注的话题,结合自身从业经验,为观众进行有益解读。

苏青简要介绍了中国科技馆近年来举办的科幻展览、科学之夜,开发的科幻话剧,拍摄的科幻电影及在科幻游戏方面所做的相关探索。其中,自2019年起组织青少年参与的“让科学插上艺术的翅膀”全国少年儿童科技创新艺术作品展连续4年引起社会广泛关注。他提出,要更多地利用馆外资源,利用现代媒体技术,结合科普出版社的优势等,提升科幻教育的内容建设与影响力。

马传思结合自身领域背景,提出科幻文学呈现多类型、多标准的特点,要针对不同作品,进行不同维度开发;根据不同场景需要,进行不同风格类型主题创作,要重视教材开发的必要性。

专家们一致认为,要进行正确的教育引导,在“双减”背景下,利用好展馆的场地优势,鼓励展馆从业人员在科幻教育方式上进行大胆尝试,打造各种品牌活动,持续性地激发大众的好奇心与想象力。

此次沙龙展现了科幻和科普场馆相结合的多种可能,让公众对科幻和科幻教育有了更具象的概念,对科普场馆的未来发展充满期待,对推动科幻教育和科普场馆的建设具有积极意义。