【理论】让科学保持“浆果形态”(上)

科普研究 李玉帼 2017-11-08 10:46

科学松鼠会、果壳网是国内有益、生动的科普平台。这两个名字都在暗示一个概念——科学是坚果,美味的果仁之外包裹着坚硬的外壳,非牙尖嘴利不能食用。

科学是坚果,这在国内科普界似乎是一个共识,所以科普创作的主要任务就变成了把科学的那一层硬壳去掉,以便让公众享用科学的美味。

可是,现代科学在它的故乡和原产地,本来就是浆果,甜美多汁、柔软芳香。现代科学的果实在经历了遥远的空间和漫长的时间旅途之后,从西方来到东方,完成了经典的南橘北枳的演变过程,从浆果形态变成了坚果形态。

从原产地的科学童书中,从北京少年儿童出版社(以下简称北少社)成功引进版权的图书中,我们得以窥见科学是浆果的踪迹。

下面就让我们一探究竟。

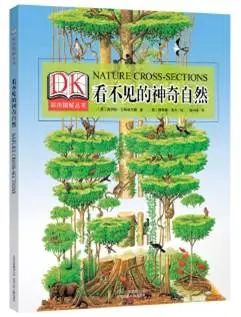

1 《DK彩色图解》丛书美到让人震撼,以图制胜

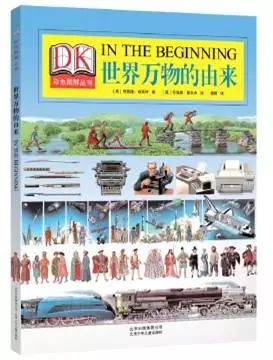

DK是全球知名的英国科普品牌,北少社在2014年引进了它的6个品种,分别是《看不见的神奇自然》《世间万物的由来》《透视眼(4种)》。这是一套以图制胜的图书,截至2017年5月中旬,累计销售70万册。《看不见的神奇自然》有很长一段时间稳居京东青少年科普排行第一,好评率99%。

1.1 《看不见的神奇自然》——这是一棵树,也是一个生态系统

这是一本非常精美的绘本。书很大,8开,这个尺寸用于展示美图很适宜。说这本书要对照着图来说,因为图占据了全书版面的90%以上,图也表述了90%以上的内容。

图1 《看不见的神奇自然》封面

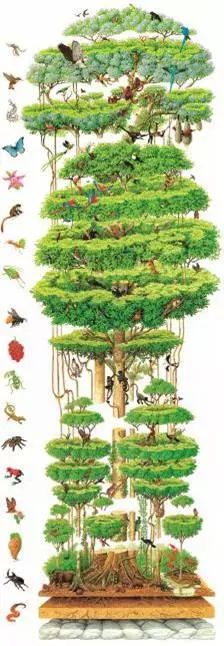

书中讲到雨林,只是用了一张拉页图,有4个8开纸那么大,上面的文字不超过1500字。但是,上面的图,除了展示热带雨林中的一棵树,从树根到树冠,有十几层楼那么高,还展示了这栋“大楼”里的多种多样的“居民”们。

○ 昆虫

白蚁、蚊子、袖蝶、蓝闪蛱蝶、切叶蚁、螽斯、兰花蜂、螳螂、胡蜂、独角仙、大扁虫

○节肢动物

食鸟蜘蛛

○鸟类

角雕、金领小巨嘴鸟、长尾鹦鹉、黄腹隼、饰冠鹰雕、动冠伞鸟、美洲红鹮、船嘴鹭、鸣冠雉、厚嘴歌雀、燕尾鸢、堇头美洲咬鹃、眼镜鸮、棕胸冠雉、白颈喷鴷、林鸱、南美栗啄木鸟、绯红金刚鹦鹉、巨嘴鸟、白领美洲咬鹃、凤尾绿咬鹃、绿眉翠鸟、圭亚那小巨嘴鸟、白领黑羽燕、肉垂钟伞鸟、亚马孙伞鸟、蓝紫金刚鹦鹉、蓝黄金钢鹦鹉、亚马孙鹦鹉、褐拟椋鸟、厚嘴巨嘴鸟、棕尾鹟鴷、金喉红顶蜂鸟

○ 蛙类

箭毒蛙

○ 爬行动物

蜥蜴、林蚺、翡翠树蟒、鳄蜥

○哺乳动物

美洲虎、美洲豹猫、貘、蹄鼠、六带犰狳、驼鼠、长鼻浣熊、泰拉貂、卷尾豪猪、侏儒食蚁兽、绒毛猴、夜猴、三趾树懒、四眼负鼠、白面卷尾猴、白面狐尾猴、二趾树懒、蝙蝠、蜜熊、黑蜘蛛猴、吼猴、松鼠猴、长须獠狨

○ 植物

真菌、藤本植物、兰花、蕨类、苔藓、凤梨科植物、丛林兰、琼他果

之所以不厌其烦地把每一种生物的名字列出来,是为了便于说明一些问题。

图2 《看不见的神奇自然》配图:雨林中的一棵树

在这颗树上共画了12种昆虫、1种节肢动物、33种鸟类、5种蛙类和爬行动物、23种哺乳动物、8种植物,共计82种生物。

不仅如此,这些生物不是单摆浮搁在大树上,它们是在树上生活:角雕在俯冲猎食,松鼠猴在树枝间跳跃逃命;白领黑雨燕在结伴飞翔;褐拟椋鸟在精心编织它们的巢;蝙蝠在吸食花蜜;绒毛猴在逗弄鬣蜥;食蚁兽在舔食白蚁。

图3 《世界万物的由来》封面

还有更多的细节。不同的生物,生活在不同的树层空间:角雕占据着制空权;一半以上的鸟类集中在树冠层;猴子在树冠层和林下层出没;美洲豹主宰着地面;鼠类在地下钻营。

还有其他……

每个不同年龄、不同知识面、不同兴趣点的读者,可以从这张拉页图上看到不同的东西。但是所有的读者在第一次打开它时,都会产生赞叹之情:它是如此的美,又是如此地让人震撼——整座雨林的壮观和美丽,在我们打开拉页的时候,徐徐展现在我们眼前。

这是一颗树,也是一个生态系统——是一个活着的、美丽的生态系统。

1.2 在《看不见的神奇自然》中,科学是甜美柔软的浆果

在中小学校的课堂上,如果我们要讲雨林,我们的教材会怎么做?会把雨林位于什么位置,面积有多大,雨林的重要作用一一列出。讲到雨林中的82种生物,会按纲目科属种来分类讲解吧,会把每种生物的分布地区、体型尺寸、外貌特征、生活习性等具体道来吧。

如果是我们的科普图书会怎么做?也许会在此基础上趣味化一些,将各种生物的特点和趣事讲上一讲。国内的很多青少年科普图书是这样做的。比如,同样是北少社出版的《古灵精怪好问题》丛书中的《狂野的动物》,每种动物已经说得足够有趣,但它们是被从环境中剥离出来的。

从教材到科普图书,我们似乎完成了科普创作的任务,把科学坚硬的外壳去掉了。

其实,科学没有坚硬的外壳。是我们科普创作的形态有问题。

请仔细对照这幅拉页图和笔者文中分类所列的82中生物名称。在绿意盎然的树中生活着的这些生命,和白纸黑字列出的生物名称,给读者的感受是截然不同的——那就是浆果和坚果的差别。

看白纸黑字列出的生物名称,我们需要硬着头皮,克服畏难情绪,去一一辨认那些名字。这跟我们的孩子在认识科学的时候所经历的过程大体相同。

但是,看那张拉页图:学前的孩子会惊叹,好大的树,树上好多的动物;小学的孩子会试图去了解其中他们感兴趣的动植物;中学的孩子会希望认识雨林,也许从此埋下去雨林探险的心愿;即使是成人,也会被雨林之美所震撼,从书中学到自己所不知的东西。

就像人人爱吃浆果:孩子们爱它的美味易食;大人们在享受美味的同时,也意在从中获取滋养。

在《看不见的神奇自然》中,科学是甜美柔软的浆果。

1.3 试论科学成为浆果的重要原则——科学得是完整的

每一种生物,从来不是独立地存在于自然界中,它会有伙伴、邻居、天敌,它会有居住的环境,会有喜欢的食物,它会存在于一个生态系统中。

图4 《可怕的科学》部分图书品种封面

如果把一种生物从环境中剥离出来,单独讲它自身,就像是把一盘色香味俱全的美食,通过分解、提取出其中的一种营养元素,做成药片给人吃。前者是视觉、嗅觉、味觉集体参与的美妙进食体验,后者是捏着鼻子吞咽的不快感受。这等同于那幅美丽的图画和82种生物名称的差别,也等同于坚果和浆果的差别。

每一类科学知识都是如此。涉及自然、生物是如此,数学、物理、化学,无一不是如此。它们都有着自己的“生态系统”。

所以,科学得是完整的,科普创作要在尊重科学完整性的基础上进行,尤其是青少年科普创作。人类认识世界的过程,绝非从微观和专业的角度开始的。先有了博物学,宏观地认识自然世界,才有了后面的更细、更专业的学科划分。要让孩子们认识自然、热爱科学,也要从宏观入手,尽可能完整地呈现出自然的、科学的美,为他们提供甜美柔软的浆果,而非坚硬难啃的坚果。否则,他们会厌食、会厌学。

未完待续

来源: 《科普研究》 2017年第3期