【理论】基于验证法的科普影视创作研究

《科普研究》 郝倩倩 2018-09-10 17:20

科普影视,作为科普的一种有效载体和手段,通过视觉和听觉相结合的艺术形式向大众传播科学。相较于其他的科普形式,科普影视更加生动活泼,广受公众喜爱。无论是美国的《流言终结者》,还是国内的《加油!向未来》,这类节目有一个共同的特点,即摒弃了访谈类科教影视作品说教的套路,采用实验验证的方法进行科学、严谨、公开、透明的展现,更具可观性、可信性,让公众切实看到、听到、理解到科学。

《流言终结者》每周约有1000多万观众收看,成为探索频道收视率最高的节目,被艾美奖提名6次[1]。《加油!向未来》在2016年第一季播出后大获好评,2017年7月6日第二季首播当日,全国网收视率就达到了1.17,位列同时段综艺节目第一,在新浪微博上,#加油向未来#主话题阅读量更是高达19.3亿,位居微博综艺榜第一名、话题总榜第二名[2]。公众的喜爱,是评价一个科普作品成功与否的重要因素,据此,实验验证类的科普影视作品是当下科普影视创作的一个重要方向。

1 基于验证法的科普影视作品创作构架

纵然《流言终结者》和《加油!向未来》两者节目形态、创作思路、节目架构、表现形式等均有所不同,前者为真人秀(reality television)节目[3],而后者属于竞赛秀或竞猜秀(game show & quiz show)节目[4],但究其内核,二者均建立在实验验证的基础上,实现了科学实验的娱乐化包装。归纳而言,基于实验验证的科普影视作品的创作构架可划分为三大部分:题目的选取、科学的验证和结论的呈现。

1.1 选题——寻找人们熟知却忽略的事物

基于验证法的科普影视作品的选题非常广泛,大到军事高精尖,小到生活柴米盐,都是可以进行验证的来源。那么如何进行选题,使公众第一时间便能够被吸引,是进行验证法影视制作要解决的首要问题。20世纪初,俄国形式主义美学代表人物维克托·什克洛夫斯基提出了“陌生化”理论,他指出“人们对于司空见惯的日常世界往往处于俗套、滞钝、麻木的感受状态,而艺术的目的之一在于能够更新人的生活经验和日常感觉,陌生化便能起到这种更新的作用”[5]。打破人们司空见惯的认知,以艺术化的形式来阐述或旧或新的问题,满足公众趋新求异的心理需求,是基于验证法的科普影视创作选题的重要思路。

据统计,从2003年开播以来的248集里,《流言终结者》展开了2 950个实验、粉碎了1 050个流言、进行了900次爆破[6]。其选题包括“健怡可乐和曼妥思糖混合下肚,会让胃爆炸吗?”这样的网络谣言、“为什么土司有奶油那面较容易朝上?”这样的日常疑虑、“中国的水牢”这样的历史迷思、“打哈欠真的会传染么?”这样的生活困惑,等等,也有“酒后开车,边开车边打电话谁更危险?”、“深水躲子弹”,等等这样引人关注却又危险十足的悬念(这也正是《流言终结者》最夺目的选题)。而《加油!向未来》节目选题将科学理论植入到生活场景中,让科学更加贴近生活、更具实用性,例如吸入氦气会变声、喷上凉水能防止被火烧、雷电天气下是否应该躲在汽车里,等等。这些多样化的选题,大多取自于公众生活,聚焦于公众的关注点,激发了“陌生化”的兴趣,从一定程度上已经占领了“收视”制高点。

1.2 验证——实事求是地“小题大做”

科学的结论往往是言简意赅的,如何将其通过可视化的手法表达出来,是基于验证法的影视作品创作的核心问题。传统的科学类影视节目,往往由于其高度的专业性而显得讳莫如深,基于验证法的科普影视创作最大的优势就是能够通过验证环节的设置和实验道具的选择将简单的选题明晰化、复杂的原理可视化。

1.2.1 验证环节的设置

《流言终结者》节目每一集一般会论证2至3个流言,其中一个流言验证难度较高、需要设置较为复杂的场景,成为一集的主线;其余几个场景要求较为简单,作为副线与主线实验并列进行。另外,《流言终结者》一般采用流言场景还原并验证的方式来完成整期节目的布局。

《加油!向未来》主要以演播室问答对抗的形式来进行,更多地可以看做是一档综合娱乐节目,每一道问题都单独进行实验验证以揭示答案。以第一季第三期的一个实验为例:主持人先抛出问题——分别用榴莲、橡皮筋与口香糖开椰子,哪个能成功。(见图1)

图1 口香糖开椰子实验

这个看似距离我们生活很近的问题,让嘉宾们展开了激烈的讨论。嘉宾作答之后,就是验证环节。分别是用坚硬的榴莲砸同样坚硬的椰子;往椰子壳上一圈圈地套上橡皮筋;用口香糖捏成尖状物来开椰子。

几轮尝试下来,实践证明,看起来最不可能的口香糖获得了成功。

继而科学博士对实验现象进行科学解释:口香糖为非牛顿流体,受到的外力越大越坚硬,瞬时间展现的力越大。(见图2)

图2 科学博士解释非牛顿流体

原理揭示后,紧接着进行了对抗实验:在演播室中设置一个非牛顿流体池,安排嘉宾在这个神秘的池子上完成相应的游戏(如捏爆对方身上全部气球等)。在液体上运动可以立足,静止则反而深陷池子难以自拔,通过这一看似有些反常的现象,形象地揭示非牛顿流体池“遇强则强”的科学奥秘。(见图3)

图3 游戏验证非牛顿流体特性

通过“问答—实验—揭幕—游戏验证”的环节,“非牛顿流体”这个科学的名词得到了明晰的解释。

尽管《流言终结者》的节目形态与《加油!向未来》有很大不同,但究其根源,二者验证环节均严格遵循了“提出问题—分析问题—解决问题”的科学路径,并尽可能地通过可视化的手法进行科学验证,而非语言描述的方式进行呈现。

1.2.2 实验道具的选择

实验道具是科学验证类节目中最为重要的因素,作为业界最为成功的科学节目,《流言终结者》和《加油!向未来》在验证道具的选择和制作上可谓下足了功夫。

《流言终结者》的诸多试验道具中,最为出名的是一具专供碰撞测试的假人——Buster,它由美国国家公路安全管理局借给节目使用,在需要面对子弹、烈火或是危险的碰撞场面的时候,就是Buster上场的时候。另一个非常重要的元素是用于应对冲击的弹道凝胶,弹道凝胶是一种胶的混合物,流言终结者们用它模仿人的肉体。如果动物的尸体在实验中达不到效果,弹道凝胶就派上用场了。剧组人员把用于制作凝胶的粉末混合起来,加入防止起泡沫的物质,接着把混合物放在冰块里冷藏,然后添加一些防腐剂,最后制作成人形。这样就可以用这些轻微摇晃的假人做实验了。人们可以通过观察假人在面对冲击时的情况来了解真人受到如此打击的反应,像子弹、轮胎、纸牌等等,用什么打都行,如果需要,流言终结者也会毫不犹豫地用榴弹炸弹道凝胶假人[1]。如果离开这两个重要道具,无疑《流言终结者》的大量爆破实验的成像效果将会大打折扣。

《加油!向未来》更多地可称之为“大科学实验”。为了验证科学问题,节目设计制作了诸多令人震惊的实验道具。例如首季开篇的摆球摆动实验, 实验伊始嘉宾一人坐进特制的大摆球,被吊到8米高空,嘉宾另一人坐到和摆球完全对称的位置,根据能量守恒原理,当大摆球摆动时,如果势能和动能完全转化,大摆球将正好击中对面位置毫无保护的人,但由于空气阻力和装置摩擦力的存在,能量将被消耗,摆球对面的人将安然无恙。超大型的实验道具结合主持人真人演绎,让这个简单的科学实验顿时变得惊险刺激、夺人眼球。

毫不夸张地说,实验道具是基于验证法的科普影视作品的灵魂,实验道具的设计与实现也是此类作品的难点。无疑,上天、入海、飞车、爆破等这类日常难以复制的实验极具看点,但同样,与生活息息相关的实验依然很受公众欢迎。例如《加油!向未来》第一季第四期中有一道题:哪个动作能让大力士坐在椅子上起不来?A.按住额头;B.按住双肩;C.按住双膝。(见图4)

图4 重心实验操作图例

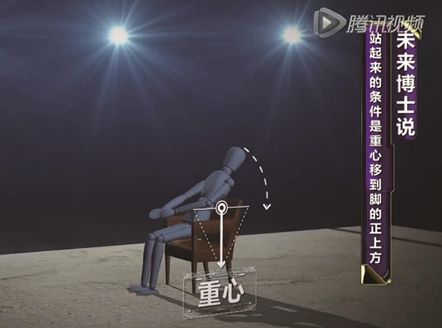

这是一个简单易行的实验,非常易于公众进行模仿。最后答案是按住额头。这个实验所要阐释的实验原理是重心,坐着的时候,实验员的重心始终在腿的后方,而站起来的条件是重心移到脚的正上方,按住额头就会让重心一直保持在腿的后方,这样即使是大力士也站不起来。(见图5)

图5 重心实验原理阐释图例

事实上,实验道具的选择并没有一个一成不变的规矩,可“大而全”,亦可“小而精”,只要遵循真实、可见、可实现的原则,都可以作为支撑论点的论据。

1.3 结论——科学结论的“影视化”加工呈现

完成了选题及验证过程的拍摄,还有非常重要的一步,就是对素材进行“影视化”的加工,通过剪辑衔接、场景设置、动画表达、整体包装等手段使其科学元素更具艺术性、娱乐性。

《流言终结者》常常涉及大量机械制造、车辆碰撞、打击爆炸,拍摄画面直接以火光冲天和震耳欲聋来同时冲击观众的视觉和听觉感官,极具震撼力。这些场景的获得也时常采用高速、水下、航拍等特效摄制技术,力求将实验的每个细节清晰展现,令观众叹为观止。对于拍摄素材的后期处理,该片亦突破一般纪录片的平缓格调,片中同时展开的几个实验,吸收了剧情片的剪辑技巧,做交叉蒙太奇处理,情节紧凑,在当下实验进入关键一刻时,切入其他实验的过程,从而反复激发观众的追看兴趣点。因而整体呈现出好莱坞动作类型片的风格,将视听的欢愉度推向最高点,使观众对于节目所传递的科学信息记忆深刻。

《加油!向未来》作为近年来最为成功的一档兼具科学性与娱乐性的电视节目,该节目将科学理论植入到实用的生活场景中去,运用传统的趣味答题方式进行科学原理的解释,在此基础上融入真人体验、游戏对抗,外加明星效应、帅气的科学博士的专业解析,以及撒贝宁幽默风趣的主持,并用北极科考之旅作为最后的大奖,整体节目的可观性极强。作为一档科学类的棚录综艺,这档栏目的演播室及整体包装设计、舞美采用了带有未来感的深蓝色灯光和有着神秘感的暗黑底色,并用几何图形、生物细胞图谱、星云、电流等元素丰富了整体的科技感。更加值得一提的是内外场联动环节,实现了真实联动,外景主持人和嘉宾完成更具难度和挑战的实验,这种一出一进的处理,让整个节目的场景更多样,形式感更强。

2 基于验证法的科普影视创作要素

科普影视作品最基本的要求是主题鲜明、结论明确,能够给公众以正确的指引,优秀的科普影视作品在上述基础上,还需要满足寓教于乐、贴近生活,最好还能够如小说一般情节跌宕、起承转合。

按照施拉姆的观点,传播具有监视、管理、指导、娱乐等四大功能,在大众媒介社会,媒介的娱乐功能大为增强,成为“娱乐媒介”[7]。 在各类娱乐节目大行其道的今天,传统的科普影视作品大多由于内容晦涩、情节单一而往往难以满足公众的需求,即使在电视化方面进行一些创新,也基本是局部性呈现方式的变化,缺乏符合大众需求的娱乐化、趣味性的传播整体布局。对科普影视作品进行“升级”,使其能够更加适应社会的发展和公众的需求,就需要对科普影视作品进行“娱乐化的包装”。基于验证法的科普影视创作无疑是实现科学性、趣味性、娱乐性有机整合的最有效手段之一,在其创作过程中,应把握以下几个要素。

2.1 科学客观

科普影视作品的第一要素就是科学性。毋庸置疑,通过实验验证是体现科学性最好的方式。实验验证以最直观的方式向公众呈现对于某种认识或者假说的验证过程,通过第一视角来展现科学的过程和结果,客观公正、清晰明确、一目了然。

2.2 贴近生活

采用验证法的科普影视作品,可以采用实验室验证、生活场景还原再现等诸多方式来呈现,选题方面大多聚焦于社会热点、时事新闻等公众关注的话题,不仅可以讲述日常的衣食住行,还可以展现高新科技的运用,满足公众对于各个领域科普的需求。

2.3 寓教于乐

无论是《流言终结者》此类的纪录片,还是《加油!向未来》此类的演播室科学实验竞猜,其共性之处都是寓教于乐,以一种娱乐化的手法向公众呈现科学的验证过程,或破除愚昧谣言或展现科学原理。同样的科学知识,以科学实验验证的方式更易于实现科学和娱乐的有机结合。

3 基于验证法的科普影视创作方法对科普场馆实践的启示

随着影像制作技术的发展和传播手段的创新,各类科普影视作品层出不穷、不断创新,以更具活力的创意和精良的制作越来越得到公众的认可。科普场馆作为科普的主阵地和第一线,主要通过展览和教育活动向公众普及科学知识,培养科学思想、科学方法和科学精神。基于验证法的科普影视作品广受公众喜爱,科普场馆从中也应借鉴一二。

3.1 创新展览展示手段,注重展品与生活的联系

对科普场馆而言,毫不夸张地说“展览是神,展品是魂”。据中国科技馆2017年“全国科技馆建设发展基本情况调查”,截止2017年底,全国科技馆192座,服务公众总数5 698.2万人次。如何使公众在场馆的参观减少走马观花,更加有效,就应在展览展示方面多下功夫。

基于验证法的科普影视创作往往从与人们生活相关或者关注的事物出发,因为人们往往会对与自己相关的事物更加印象深刻。科普场馆的展览展示亦应以此为例,突出展品与生活中熟悉事物之间的关联。以中国科技馆中的一件展品“手指推大厦”为例,公众可以亲自动手操作,按照顺序摆放好大小不一的几块木板,用手推倒前面最小的一块之后,由小至大不同形状的木板会接连向后倒,由此推倒最大的一块木板。展品传感机构控制投影系统,在操作结束后通过屏幕模拟演示骨牌被连锁推倒的过程,影像资料中的最后一张骨牌是一座逼真的摩天大楼,当它前面的一张张骨牌被相继推倒时,这座虚拟大厦轰然倒地,出人意料而又极具震撼力的演示效果令人惊叹。音视频效果配合实际动手操作,直观形象地向公众普及了“多米诺骨牌效应中能量呈现几何级数增长”这个数学知识,同时展品强化了生活中常见的“高楼大厦”,使人印象深刻。

3.2 拓展教育活动内涵外延,研究“小场景化”的“大实验”

教育活动历来都是科普场馆中深受公众欢迎的一种科普形式,与展品展项相辅相成,深化了科学传播效果。科普场馆应深挖教育活动的内涵和外延,通过表演形式和展示手段的创新,充分发挥“小场景化”的“大实验”。

科普场馆的经典教育科学表演“液氮实验”,利用液氮的超低温特性,在一个小小的科学表演台,短时间内就可展示“汽化”“凝聚”“低温超导”“冷冻”等诸多实验,可谓实现“小场景化”“大实验”的典范。事实上《加油!向未来》节目中也借鉴了诸多科普场馆的展品和教育活动,例如“双曲线槽”“特斯拉放电”“视错觉”“碰撞中的能量转化”“高空自行车”等等,节目通过对展品和教育活动的大型化、娱乐化包装,实现了超高人气的电视展示效果。

中国科技馆在此方面也进行了有益探索,曾研发制作大型科学表演道具“最速降线”,并据此组织学生开展竞猜类教育活动,通过对人们认知常理的挑战(两点之间直线最短),以实验验证的方式生动直观地阐释最速降线的原理。更加值得一提的是,中科馆据此拍摄制作了科普影片,作为教育活动的有益补充及拓展。

3.3 跨界联动,提升多平台综合展示宣传效果

科普场馆在开发制作优秀展览、活动及影视节目的同时,要秉承“大联合、大协作”理念,这主要体现在两个方面,其一是联合协作进行内容的开发和制作,其二是联合协作对成果进行宣传和推广。

《加油!向未来》在制作方面为了让科学落地并以实验的形式展现出来,北京交通大学国家级物理实验教学示范中心、中国科技馆、科普平台果壳网等与节目组深度配合[8],为实验提供坚实的科学基础;在传播方面,除了央视一套黄金时段传统电视媒体播放外,节目还与人民网、新华网、新浪娱乐、凤凰娱乐、秒拍、易直播等新媒体进行合作,在微博上进行话题互动,通过微信摇一摇与观众互动,还与暴风魔镜手机客户端进行合作,推出节目的VR虚拟现实版,可谓将媒体传播的力量发挥得淋漓尽致。

科普场馆要充分发挥自身展览展品及教育活动的优势,联合市场上具有制作、传播能力的机构,跨界联动,在提升内容质量的同时,利用传统媒体加新媒体的强大宣传力度,促进科学传播事业的发展。

参考文献

[1]流言终结者[EB/OL].[2017-09-27].https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E8%A8%80%E7%BB%88%E7%BB%93%E8%80%85/47494?fr=aladdin.html.

[2]《加油!向未来》第二季开播后观众都这么说[EB/OL].(2017-07-20)[2017-09-27]. http://www.dongfeng.net/index.php?c=content&a=show&id=11757.html.

[3] 约翰·亨德里克斯.探索好奇——探索传播公司和我的故事[M].杜然,译. 北京:中信出版社,2014:256.

[4] 陈虎.左手科学,右手娱乐[J].科普创作,2017(2):36.

[5] 电视娱乐主题设计的创意[EB/OL].(2015-07-17)[2018-01-26].

[6] 让无数人爱上科学的《流言终结者》终结 这不是流言[EB/OL].(2016-03-08)[2018-01-25]. http://www.guancha.cn/Celebrity/2016_03_08_353327_3.shtml.

[7] 威尔伯·施拉姆.传播学概论[M].何道宽,译. 北京:中国人民大学出版社,2010:39.

[8] 对话《加油!向未来》制片人:电视人如何啃下科学实验的硬骨头[EB/OL].(2017-06-04)[2018-02-23]. http://www.yxtvg.com/toutiao/5550296/20170604A05QJ600.html.

来源:《科普研究》2018年第4期