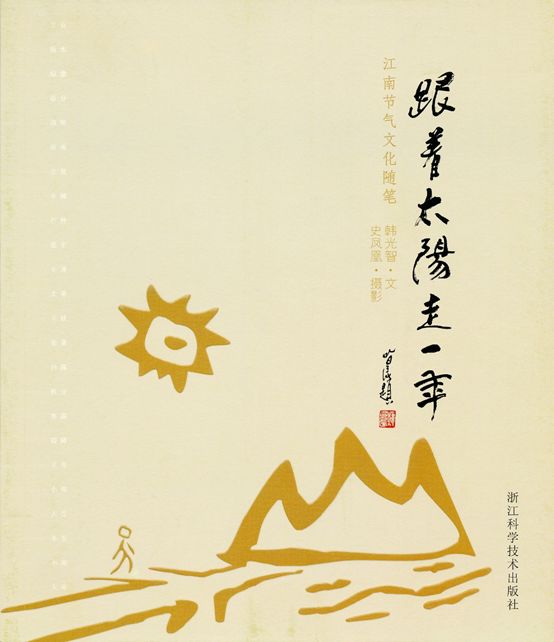

【创作谈】迈着文艺的步伐,走上科普的道路 ——《跟着太阳走一年》创作杂感

未知 三耳秀才 2018-09-03 21:11

作为江南节气文化随笔《跟着太阳走一年》的作者,应该是对节气很了解,然而事实是,对此我真不太了解。虽然我写完了二十四个节气,但如果让我把二十四个节气依次报出名来,我却报得不一定顺溜。那么,有人一定会问:你写二十四个节气,咋整的?

简要说,是两个状态。

第一个是“走”的状态。在阳光下走,像散步一样,很享受。在书里的题记中,我是这样很文艺地写道:“一切都是因为您,太阳呀!仅仅因为您的远和近,我们,被您牵引,从一个节气走向另一个节气。”——这,便是端着文艺的步伐了。具体说来,便是:

一天天过日子,你有的是“过日子”的感觉(难免很现实的哟!),但可能没有“走”的感觉。我写节气,一个节气来,过了节就走了,新的节气,接着又来了……如此就会调动我的感觉,有时是用我全部的感官来感受和体悟各种变化,比如天气的变化、物候的变化、人们的变化。当你注视一朵花时,是享受的,当你一天去看花一次,天天去,那朵花渐渐舒展开来,就特别有“感时花溅泪”的感觉,尤其是春天,尤其是桃花源,你真的很享受。如果,在你心里,清楚意识这朵花是开在节气里、是穿越两个节气,我想,在你我心里,一定会有更鲜美、更生动的意义,你的享受也会更享受的。

大家如果有兴趣,不妨也看看正文后面的附文(就是单篇附文),你也许就能体会出我在“走”——在阳光下走、在光阴里走——的感觉。如果把《跟着太阳走一年》这本书——包括我们选用的摄影作品——作为一个整体来看待,你也许会发现,我们“走”得如何——是不是有点像散步?!步伐当然不同,有时有点像晚饭后的闲步,有时有点像清晨的快步!

就这样“闲步”“快步”散开来,当然写作也在进行中。印象中,大约是节气随笔写到三分之一时,某一天某一刻,突然一下,脑子来了一个念头——有了,书名有了。这个书名就是现在大家看到的——《跟着太阳走一年》。这真可谓,日积月累,水到渠成。至今还觉得这个书名不错。

“走”的状态,也包括真“走”。我,一个很喜欢宅在家里的人,如果要外出,尤其一个人外出,真得下番决心的。但为了写作,必须得出走。芒种时,确定了写水稻,于是我利用周末从南站出发,问津河姆渡。且看我在书里是如何写道的:“一人前往,不受什么干扰,这,倒是蛮符合朝圣的心情——对供养人类的最主要的作物水稻,我们,除了知道‘粒粒皆辛苦’外,还是得有点敬畏之情敬畏之举的。”

印象中,还有一处我直接写到“走”的感觉。那是我回到老家河南新县。原文是这样的:“一路上,我没有碰到几个人,在上山下山三个小时当中,大多时候,我是一个人,在大自然中,安步当车,悠然。那种体验,有没有禅意,我不敢确定,但,在慢步行进中,我更能感觉到冬的静,冬的简约。很具体很细节很鲜活。”

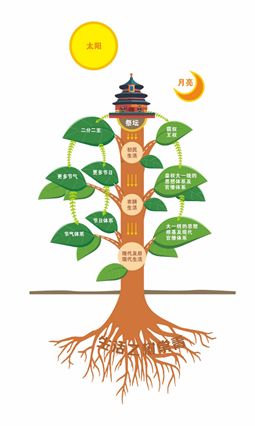

第二个是“学”的状态。 在光阴里悟,像学习一样。自然,“学”的状态得心存敬畏。我在题记中这样写道:“对中国农村农人来说,节气,是一年当中二十四个自自然然的农事律令。对中国城市市民来说,节气,是阴阳变化乾坤大转移中的一股暗暗流动的底气。体会、领受它们吧!以静静的、安详的、敬畏的姿态。我来自农村,我在城里活着,我不知我是农人还是市民,但我知道一份敬畏在我的文字里。” ——就这样,我走上了科普的道路。

具体说来,便是:写作的人常有这样的经验,文章不断写出来,写得多了,有时会产生肚子里的货被掏空的感觉。选择了二十四节气这个题材,我动笔之前就抱着当“学生”的心态,当然我这个学生,主要靠自修的。买了不少书,学了不少东西。我看书本来就杂,这样更杂了。当然也在网上学,借助网络,学了不少东西,查了不少东西,比如通过学习和写作,我了解到小麦对人类的大致贡献,江南对整个中华文化的贡献。

“学而不思则罔”。虽然我不会止于“学”,但对于选择二十四个节气作为写作题材的我来说,有一个现实的问题摆在面前:二十四篇文章,如何各自立出新意,二十四个“新意”又是如何贯通,形成一个整体的“大意”?

有的立意还是比较容易的。比如大寒,向往过年,是很自然的。但有些却看似容易实则很难。比如四个带“立”字的节气:立春,立夏,立秋,立冬。只要把这四篇连起来,就大致可以推断当时我为此牺牲了多少脑细胞哟!

立春,我把立志和励志联在一起,形成文章立意,其标题是《立春:看<立春>,体会立春》;立夏,我把民间习俗和中国自强的传统连在一起,其标题是《立夏叮嘱华夏:做个好汉子》;立秋,把秋意和我们心里的文青倾向和小资情调连在一起,其标题是《立秋盼秋,飕飕凉意好发呆》;立冬,将冬的萧瑟和冬天的静美甚至中国人的审美倾向连在一起,其立冬的标题是《立冬:立下天地之美的另一个基调》。

我认为,一个好的写作者一定有自己很得意的文字。我不敢说自己是好的写作者,但在《跟着太阳走一年》中也有一些自己偏爱的文字。比如:“获太阳之指引,得太阳之启示,受太阳之普惠。”三个太阳连用,一下子把太阳突出出来了;“过去的人生活在节气里,现在的人生活在天气中。”一节气一天气,一字之差,便把过去的人和现在的人分开了,尽管有点文字游戏的味道,但想想还是有几分“歪理”的。再比如,“大气磅礴,渔樵耕读节气里;荡气回肠,围城蜗居天气中。”这两句像对联似的,把过去和现在暗暗进行对比。荡气回肠,本来也是褒义,但和大气磅礴一比,就有些“弱势群体”了。更有趣的是,这里还可以说用典了。渔樵耕读,围城,蜗居,是不是有点典的意思呢?

就这样,我,三耳秀才,迈着文艺的步伐,走上了科普的道路。《跟着太阳走一年》,一年有一年的风景,一年有一年的欢喜。这便有了《跟着太阳走一年》2011年浙江科学技术出版社的第一个版本。“这一年”(算起来,其实是6年)之后,我,韩光智,跟着太阳继续在走,于是有了2017年浙江科学技术出版社的第二个版本。增添一些有趣的内容,修订,加上重新设计,著上我的笔名“三耳秀才”,新的《跟着太阳走一年》,颜值更高了。

《跟着太阳走一年》

韩光智 文 史凤凰 摄影

浙江科技出版社,2011年12月第1版

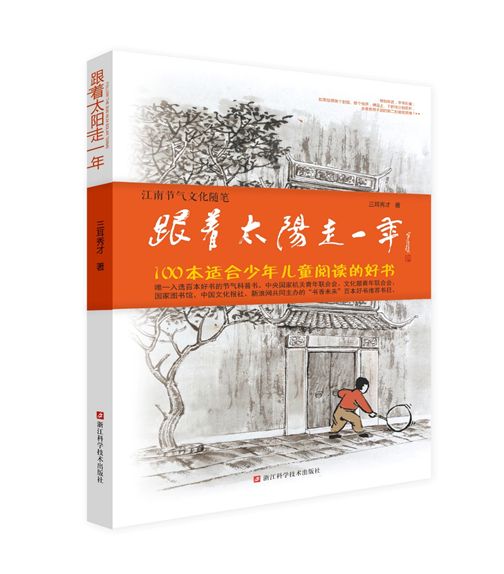

《跟着太阳走一年》新版

三耳秀才 著

浙江科学技术出版社2017年7月第1版

端着文艺的步伐,走着科普的道路。从立春到大寒是一年,从大寒到立春只一瞬。光阴轮回中,渐悟顿悟,交替领悟。2018年的某个瞬间,我突然想出:科普有了文艺,如此科普更走心;文艺有了科普,如此文艺更清新。

无意之中,我玩起了跨界。

作者简介

三耳秀才,本名韩光智,河南新县人,浙江省作协会员,浙江省科普作协会员。所著“中国年轮”节气书系列之一《跟着太阳走一年》入选2013年 “‘书香未来’——为少年儿童推荐一本好书活动”100本(套),《机智老爸机灵儿》入选2015年全国教师暑假阅读推荐书目。