【理论】动漫与科普融合创作探析(上)

《科普创作》 卢佳新 陈永梅 2018-09-12 17:53

我国从2004年开始,出台了一系列政策促进动漫产业发展[1]。2006年4月国务院办公厅转发了《财政部等部门关于推动我国动漫产业发展的若干意见》,成立文化部等十部委组成的扶持动漫产业发展部际联席会,投入专项资金支持发展。2011年党的十七届中央委员会印发《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,将动漫产业纳入“构建现代文化产业体系”的重点领域。在国家大力推动下,整个动漫产业在短短几年的时间内有了很大的飞跃,动漫已经成为人们喜闻乐见的一种传播形式。利用动漫这种轻松的展示方式,传播晦涩难懂的科技知识,能够较好的让公众接受和喜爱。这种动漫与科普融合的创作形式,对于满足公众科学知识学习需求,提升公民科学素质,推动我国动漫产业发展,培育新的经济增长点等方面都具有重要意义。

中国互联网络信息中心第41次《中国互联网络发展状况统计报告》[2]显示,截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿。随着互联网的普及,动漫作品的获取更加便捷,腾讯动漫等门户平台的动漫频道声势日起,动漫作品进一步显示出了其他传统科普作品形式无法相比的传播力和影响力。据统计,仅腾讯动漫前30名漫画作品就达到上千亿阅读量的人气,这种阅读量的积累速度相当惊人。

动漫的主要阅读群体为青少年,这个群体也是全民科学素质工作的重点人群之一,如果能够创作出科学知识与故事情节高度融合、广受青少年喜爱的动漫精品,其意义和影响力将非常深远。因此,研究和促进动漫与科普的融合创作,提升作品质量势在必行。本文希望通过对科普传播需求与动漫创作特点之间的矛盾进行分析,为动漫与科普的融合创作发展提供有益建议。

1 科普和动漫融合的概念

1.1 科普并非动漫的常规类别

目前动漫并没有明确的科普动漫类别,动漫界对科普动漫是否承认也未可知。因为“动漫”一词本身就有很多的争议,动漫(Animation & Comic),即动画和漫画的合称,指动画与漫画的集合,取这两个词的第一个字合二为一称之为“动漫”,并非专业术语,而在我国官方的文件中一直使用“动漫”一词,“动漫”似为我国特有的词汇,其他国家并不使用。

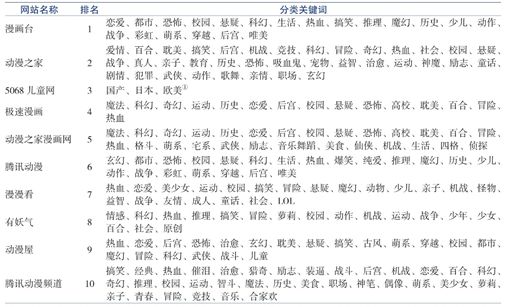

目前动漫网站对作品的分类是根据创作内容和读者类型进行划分(动漫网站排名前10的主要分类关键词见表1),分类关键词包括了恐怖、妖怪、恋爱、玄幻、热血、悬疑、彩虹、少女、韩风、日风、科幻、逗比、校园、都市、治愈等。其中“科幻”是与科普最相关的一个类别,但是这个类别的作品,与科普工作人员理解的科幻相去甚远,例如标注为“科幻”的作品《星海荣耀》《战神联盟》《宇宙战狼》《染色体47号》《雏蜂》《端脑》等,可以说这些作品“科”的成分非常少(更谈不上科学基础),“幻”才是主角。

表1 主要动漫网站作品分类关键词列表

1.2 科普动漫是一个新提法

科普,是指采用公众易于理解、接受和参与的方式,普及自然科学和社会科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、推广科学技术应用的活动[3],这个提法在众多研究文献中也讨论过,科普也是具有中国特色的一个词汇,并非国际通用。当然,本文对于“动漫”“科普”两个词的含义不做深入讨论,这里只讨论这两个词的组合“科普动漫”或者“动漫科普”的提法是否合适,讨论在泛动漫的创作形式中,单独将其具备的传播科技知识的能力夸大化,是否合适,是不是该真正地把科普动漫单独分裂出来。

近年的研究者,较多使用“科普动漫”一词来指代动漫与科普的融合创作。例如,武丹明确把用动漫形式进行科技传播的作品称为科普动漫[4],钟琦在《我国科普动漫现状及发展趋势研究》指出科普动漫是科学传播的重要方式和手段[5],虽并没有给出科普动漫的定义,但是文章主要分析的也是动漫与科普融合创作相关问题。

1.3 简单使用科普动漫这个概念并不合适

科普动漫的提法给人一种脱离主流动漫文化的印象。本来用动漫来表达科学是想要通过进入动漫文化主阵地,达到传播之目的,但是科普本身就是一个带有单向说教色彩的词汇,这使得科普动漫的说法更像是强加给有科学元素的动漫作品的标签,这种标签让动漫喜爱者在选择阅读中极易过滤掉相关作品,这与融合创作的初衷是相悖的。

2 动漫与科普融合创作的层次

笔者认为,动漫与科普融合创作可以分为三个层次:第一层次,单向性结合;第二层次,互利性结合;第三层次,融入性结合。

2.1 单向性结合

在科普资源的开发中,需要选择具备较强趣味性的传播形式来弥补科普知识本身枯燥的弱点。动漫恰好从制作难度、表现形式、传播影响力等方面很好地解决了这一问题。于是,不管科普内容是什么,科普对象是谁,都用动漫的形式进行表达,这一定程度上说明动漫的承载力非常强,可以承载非常多的创作内容,即使是枯燥的无法用传统形式表达的理论知识,换成动漫的文字与画面,也能增加一定的趣味效果。

但是这种层次的结合,只是科普向动画作品强势入侵,即一样的画面、一样可爱的人物,却镶嵌了一个刻板、传播知识的内核。这类作品的创作,总体上制作简单、表现生动活泼、形式多样。但是,作品往往给人一种相对生硬的印象,一些不合时宜的角色常常为了讲述知识而不合逻辑地出现在不该出现的场合,讲述着不该讲述的长篇大论和容易让人疲倦的知识,其趣味性和传播水平有限,与普通流行动漫作品的传播不在一个数量级。

这种结合是以牺牲动漫本身的趣味性(虽然所有创作者都不想这样),满足知识科普的单方面需要为目的,对科普主题动漫作品的开发缺乏深入思考,没有创新与长远性的战略,开发内容片面、表现形式单一,势必会造成公众对科普主题动漫作品的审美疲劳。例如,中国科协在科普信息化过程中,为了适应信息化的发展,短时间征集、创作了大量的动漫作品上线,以解决信息化科普作品数量短缺的问题。但是这些科学主题动漫作品的创作思路对科学知识严谨性、科学性的把握上非常保守,情节基本上以对话、问答为主,科普知识的传播主要依靠动漫形象的说教。笔者认为多数属于单向性结合的创作层次。而且,为了追求作品数量的简单增长,上述作品的内容定位不准、仓促上马、草率简单、生搬硬套等现象比较严重,即使是较好的科学故事,也没有讲出科学之美,缺少趣味性。

2.2 互利性结合

这种结合比单向性结合好很多,动漫的创作者们意识到了科学、知识也是动漫创作的一个重要部分,认为很多科学观点、创新可以是动漫作品的一个元素。但是这种认识只是提升了动漫作品对内容的需求,仅仅是把科学作为噱头,作为一种元素,并没有将科学真正地融入到作品中。这种作品中的科学元素往往是一个闪现的角色,或者作为并不引人入胜的情节设置穿插在故事中,而且很多科学知识的水平由于作者能力所限,仅限于较低层次的知识,让科学本身应该具有的神秘感和创造力消失了。

例如《赛尔号——我的第一套百科漫画书》系列,该书的前身《赛尔号》是由上海淘米网络科技有限公司开发运营的中国儿童科幻主题社区养成类网页游戏,于2009年6月12日在中国大陆发行,其续作是《约瑟传说》(即《赛尔号2》),该作品以探险、精灵养成为主题,述说赛尔们在为人类寻找能源时,与各种精灵之间发生的曲折离奇的故事。

作品经过多年经营积累了很高人气,2011年被改编成电影;2012年,改编成同名动画;2015年至2016年,《赛尔号:精灵大作战》《赛尔号超级英雄》等手游陆续上线。赛尔号随后推出了百科漫画丛书,内容包括人体、天气、环境、文化生活、地球探秘、浩瀚宇宙等,但是作品本身的趣味性差强人意,与其游戏、动画电影产品相比,号召力不可同日而语。

图1 《赛尔号——我的第一套百科漫画书》内文

另一个例子是《植物大战僵尸》系列漫画。作为近年来最火爆的一款游戏,依托其游戏形象的市场号召力,迅速推出了历史主题、唐诗主题以及科学主题漫画等,其科学主题漫画包括人体科学等系列内容,内容与形式的结合较好,但是故事性较差,良好的动漫形象与科学知识的结合仍显牵强。

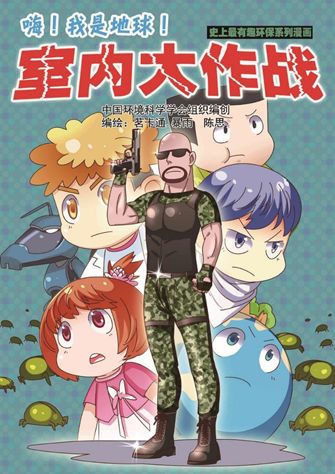

笔者也与国内知名动漫企业茗卡通共同创作出版了《嗨!我是地球》环保主题漫画,将环保作为创作的主题,进行了人物、场景、情节的总体设计,但是由于讲述知识部分与生活相去太远,很难与生活结合,作者本身对环保知识的理解也不够深刻,最终创作的作品与传统作品相比虽然有很大的提升,但是仍然未解决知识讲解较为生硬的问题。

图2 《植物大战僵尸》系列漫画内文

图3 《嗨!我是地球》环保主题漫画封面

2.3 融入性结合

这种结合已经不存在是科普融入动漫,还是动漫服务科普的概念。这种作品,不用再考虑知识点的数量、知识占作品内容的比例等问题,而是将知识已经全部融入生活,从生活出发创作的作品,一切都蕴含在作品中,不会让读者有一丝不舒服的感觉,对于知识的渴求与作品的情节紧紧绑定在一起,作者不在适当的位置出来介绍点专业知识,读者都要自己去百度搜索;读者在读完作品后,作品的点点滴滴都会影响到读者的个人行为、价值观等。这种作品尤其以美国和日本漫画最为突出。例如美国人对未来科技的幻想、对个人英雄主义价值观的崇拜,都通过《超人》《蜘蛛侠》《蝙蝠侠》等动漫作品和其中的人物充分体现。

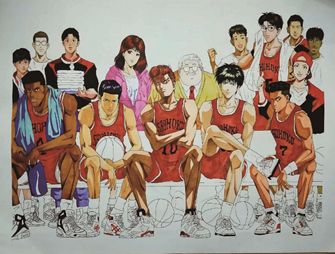

日本的动漫作品与文化、知识的融合更加具有代表性。例如《灌篮高手》,其与《足球小将》和《棒球英豪》合称为日本运动漫画三大巅峰之作,不仅在日本本土有极大的影响力,其引进中国后也在2009年入选由中国图书商报和中国出版科研所联合评出的“新中国60年中国最具影响力的600本书”。该书讲述了一个非常简单又常见的青春故事,但随着《灌篮高手》故事的深入,篮球一跃成为当时最热门的体育运动之一。作品传递的精神和影响力已经超越了一部单纯的漫画作品,一代代少年从这部作品开始了解篮球、爱上篮球、学习篮球文化和篮球知识,并最终投身于这项运动。这种影响力甚至比美职篮直播对篮球的文化传播效果更强大,因为《灌篮高手》的教育是启蒙性的,故事是根植于读者内心的。

同样,《足球小将》对足球知识的普及,《棒球英豪》对棒球知识的普及,以及后来的动漫作品《网球王子》对网球知识的普及,效果都非常好。在这些漫画作品中,拼搏、向上的青春文化与体育文化完美地结合,影响了一代又一代年轻人的成长,也促进了相关运动在青少年中的广泛传播,其对体育文化的推广比门票昂贵的体育赛事更具影响力。此外,漫画中对友情、社会建设、主流意识的传播,对积极健康生活的传播,尤其对社会正能量、普世价值观的传播更是不能小视。

图4 《灌篮高手》插图

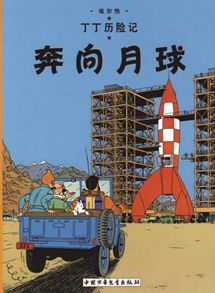

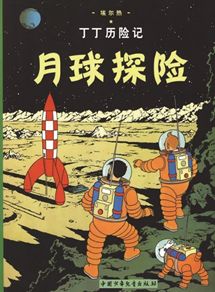

更具有代表性的一个作品,是《丁丁历险记》系列,漫画故事以探险发现为主,辅以科学幻想的内容,同时倡导反战、和平和人道主义思想。读者们跟随正义、勇敢的主人公丁丁,来到了非洲、美洲、中东,进入了很多不被关注的小国家(如西尔达维亚),学习领略了世界各地风土人情、历史文化等知识,甚至在《奔向月球》《月球探险》等故事中,读者跟着丁丁进入了原子研究中心,并乘坐人类历史上第一艘载人飞船飞向了太空,登上了月球,进而了解了很多航天知识。作者埃尔热为了绘制一个飞机、轮船,精细到要认真考察每一个零件的位置和每个细节构造的差别,再动笔绘制,这种对知识的求真态度,也通过作品很好地传递给了全世界的读者们。

图5 《奔向月球》封面

图6 《月球探险》封面

未完待续

参考文献

[1]姚义贤.发展我国科普动漫的时机浅议[J].科普创作通讯,2010(2):3-5.

[2]中国互联网络信息中心. 第41次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2018-01-31)[2018-02-13]. http://www.cac.gov.cn/2018-01/31/c_1122347026.htm.

[3]中华人民共和国科学技术部.中华人民共和国科学技术普及法[M].北京:科学普及出版社,2002.

[4]武丹,姚义贤. 我国科普动漫发展现状浅析[J].科普研究,2011 (S1):86-89.

[5]钟琦,王艳丽,武丹.我国科普动漫现状及发展趋势研究[J].科技传播,2017(7):88-90.

来源:《科普研究》2018年第4期