张锋先生和他的译著

中国科普作家协会 孙忻 2021-09-19 19:10

当我还是孩子的时候,就非常喜欢野生动物,北京动物园、自然博物馆、王府井书店动物专柜、官园鱼鸟市场就是我最常去的地方。《我们爱科学》、《少年科学画报》、《大自然》是儿时最爱看的杂志。中央电视台的《动物世界》那是期期不落,甚至会录下音来记录讲解词。那个年代,关于野生动物的科普书籍很少,所以当王府井书店动物专柜新出现一本关于野生动物的图书,我都是如获至宝。

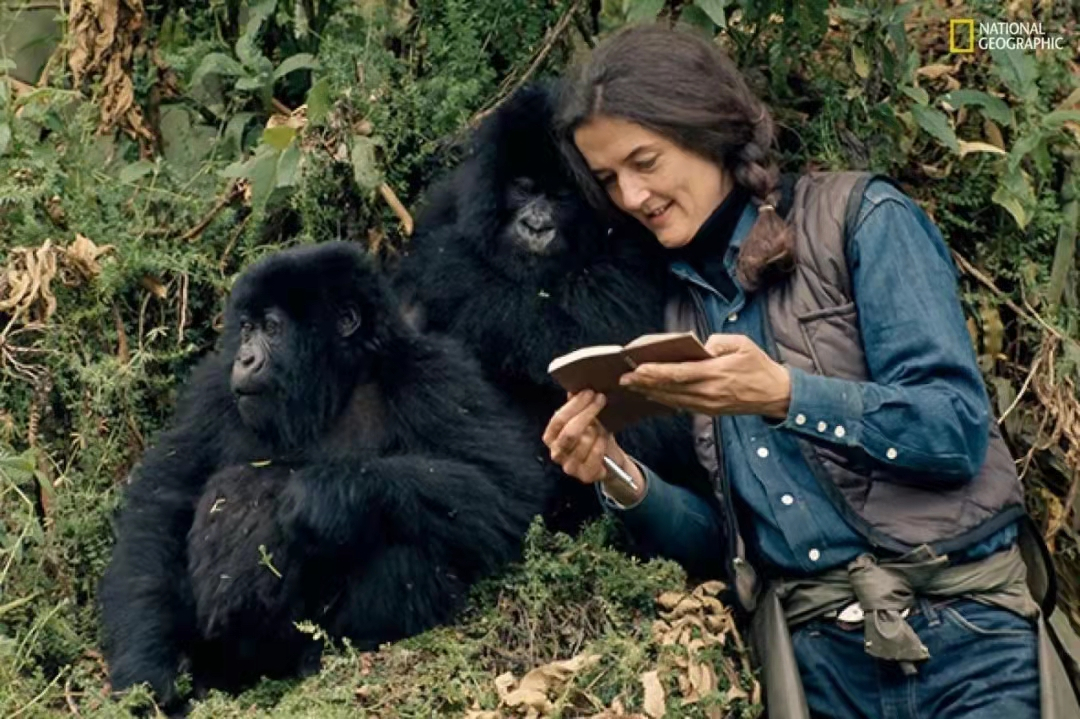

珍•古道尔和她研究的黑猩猩 图片引自《美国国家地理》

当我拿到科学出版社1980年出版的由珍•古道尔撰写的《黑猩猩在召唤》时,当时的心情至今都无法形容。现在看到这本已经不知道阅读了多少遍的书时,依旧心潮澎湃,因为珍•古道尔自始至终都是我崇拜的偶像。

那个年代这类图书很少,之后陆续买到了《野生的爱尔莎》、《爱尔莎重返自然》、《我的朋友猎豹皮芭》、《非洲动物猎奇》、《澳洲动物探奇》、《北极的动物》等影响我一生的译著。我发现,这些我喜爱的译著绝大多数出自陈效一、刘后一、张锋、史庆礼等人的翻译。

9月10日,惊闻张锋先生因病去世,我的心中掠过淡淡的忧伤。当张劲硕馆长建议我写一篇介绍张锋先生译著的文章时,我欣然应允。

张锋先生(1936~2021)

张锋先生1936年出生于杭州,1936年毕业于北京大学生物系动物生理专业。曾任《化石》杂志副主编、中国农业科技出版社总编辑、中国科普作家协会科学文艺委员会委员、中国作家协会会员、北京市科普作家协会理事。出于对大自然的热爱,张锋先生独自或与他人合作翻译出版了《黑猩猩在召唤》、《爱尔莎重返自然》、《非洲动物猎奇》等图书,影响了像我这样喜爱野生动物的一代人。要知道,这些原著图书都曾在全球产生了较大影响。所以,本文将介绍这几本图书,以慰张锋先生在天之灵。

01《黑猩猩在召唤》

《黑猩猩在召唤》原书名为In the Shadow of Man,直译为《在人类的阴影下》。作者珍•古道尔是一位具有传奇色彩的人物。1934年4月3日,珍•古道尔出生于英国伦敦。珍的父母从小就培养她对大自然的热爱和对动物的兴趣,两岁时珍得到了一个礼物——毛绒黑猩猩朱比里(Jubilee),这个毛绒玩具陪伴她度过了整个童年,这使得她与黑猩猩结下了不解之缘。1960年,在导师人类学家路易斯•利基的安排和指导下,珍离开了英国伦敦温馨的家,在母亲的陪同下走进坦桑尼亚坦噶尼喀湖西岸冈比河畔人迹罕至的热带雨林去研究黑猩猩。那时候年仅26岁的珍·古道尔不会想到,那里将成为她生命的全部。

在刚开始进行黑猩猩研究的时候,年轻的古道尔并无任何学术造诣,甚至连本科学位都没有。但是由于珍•古道尔黑猩猩研究方面所取得的成绩,她获得了在剑桥大学攻读动物行为学博士学位的机会。1966年9月,她正式成为了珍•古道尔博士。获得博士学位的古道尔并没有留在舒适的城市和实验室,而是回到非洲,利用获得的捐助建立了冈比研究中心,专门进行黑猩猩的研究。这家研究机构也成为世界上唯一一个对黑猩猩连续进行50年野外观察的研究机构。

珍•古道尔在冈比工作超过了60年 图片引自Manfred Baumann

在研究黑猩猩,并与当地群众打交道的同时,珍•古道尔博士意识到,仅仅是研究黑猩猩是不能保护黑猩猩及其栖息地的,保护黑猩猩和栖息地的工作需要更广泛的关注,更有效的保护方式是从年轻人的教育开始。1977年,珍·古道尔建立了珍•古道尔研究会致力于推进全世界范围的野生动物保育和环境教育计划,并于1991年启动了全球性的“根与芽”项目,并和坦桑尼亚一群想为社区带来改变的孩子一起建立了第一个“根与芽”小组。1994年中国成立第一个“根与芽”小组,目前已发展到600多个。该项目是目前全球最具影响力的面向青少年的环境教育项目之一。全世界130多个国家的16000多个根与芽小组活跃在学校、社区和企业中,为身边的环境带来各种改变。

三十年创纪录的黑猩猩开拓性研究,三十年跨世纪的全球环境教育推动,这位老人在用自己的力量改变世界。根,在大地下舒展、蔓延,无所不在,形成坚固的基础;芽,看上去弱不禁风,然而为了得到阳光,它们能钻出坚硬的砖墙。如果我们这个星球上面临的各种问题,就像那一堵堵坚硬的砖墙,那么,全世界成千上万的年轻人就是成千上万的根与芽,可以冲破这些砖墙——你能改变世界!这是珍•古道尔对“根与芽”的诠释。

珍•古道尔创办的“全球环境教育项目——根与芽” 图片引自北京根与芽

《黑猩猩在召唤》一书记录了珍在坦桑尼亚研究黑猩猩前十年的工作。这本书是人类第一次详细记录的黑猩猩鲜为人知的群体社会。在渡过了最初5个月的艰难岁月后,珍•古道尔初步“习惯化”了营地周围的黑猩猩群,并很快取得了惊人的发现,黑猩猩集体捕猎并会制造工具。来到冈比15个月后,黑猩猩们对珍的出现终于习以为常。珍•古道尔用惊人的耐心获得了黑猩猩群的信赖,第一只接受珍的黑猩猩“灰胡子大卫”让珍融入了黑猩猩的群体之中,这只成年的雄性黑猩猩也因此根植于珍的记忆中,甚至“灰胡子大卫”的照片出现在了珍的婚礼上。珍获得了很多黑猩猩的第一手研究资料,如黑猩猩“聚合-分离”的社会结构、有计划的集体捕猎、制造工具、群体战争、王位更迭等。

刘后一、张锋两位先生翻译了此书,张锋先生翻译了此书21章中的18章。行文流畅、用词准确、感人至深,这是本书的最后三段文字,请大家欣赏。

“有一天,在一条清澈明净的小溪边,我坐在大卫旁边。看到地上有一颗鲜红的坚果,我捡起来并送到大卫面前。开头他躲着我,但当我把放着坚果的手掌伸进他时,他先看看坚果,然后看看我,拿起坚果,同时轻轻的,然而是果断地握住我的手。我害怕了,抖动了一下。于是,大卫松开手,看着坚果,让它掉到地上去了。

在这一瞬间,用不到什么高深的学识,就能理解这一握的意义。对人的信赖——这就是大卫的手指接触时所表达的一切。远古以来横亘于两类演化方式不同的亲属之间的墙垣,在几秒钟之间土崩瓦解了。

这是奖赏,这是我不敢梦想的无尚的奖赏!”

珍•古道尔一生著书很多,但是早年只有In the Shadow of Man的中文版《黑猩猩在召唤》面世,她另外一本非常重要的著作Through a Window的简体中文版《大地的窗口》在2017年由北京大学出版社出版,由杨淑智翻译。受出版社的邀请,本人为《大地的窗口》简体中文版写了长达8页的序言。说来,这也是源于张锋、刘后一两位先生的译作《黑猩猩在召唤》对我的影响。

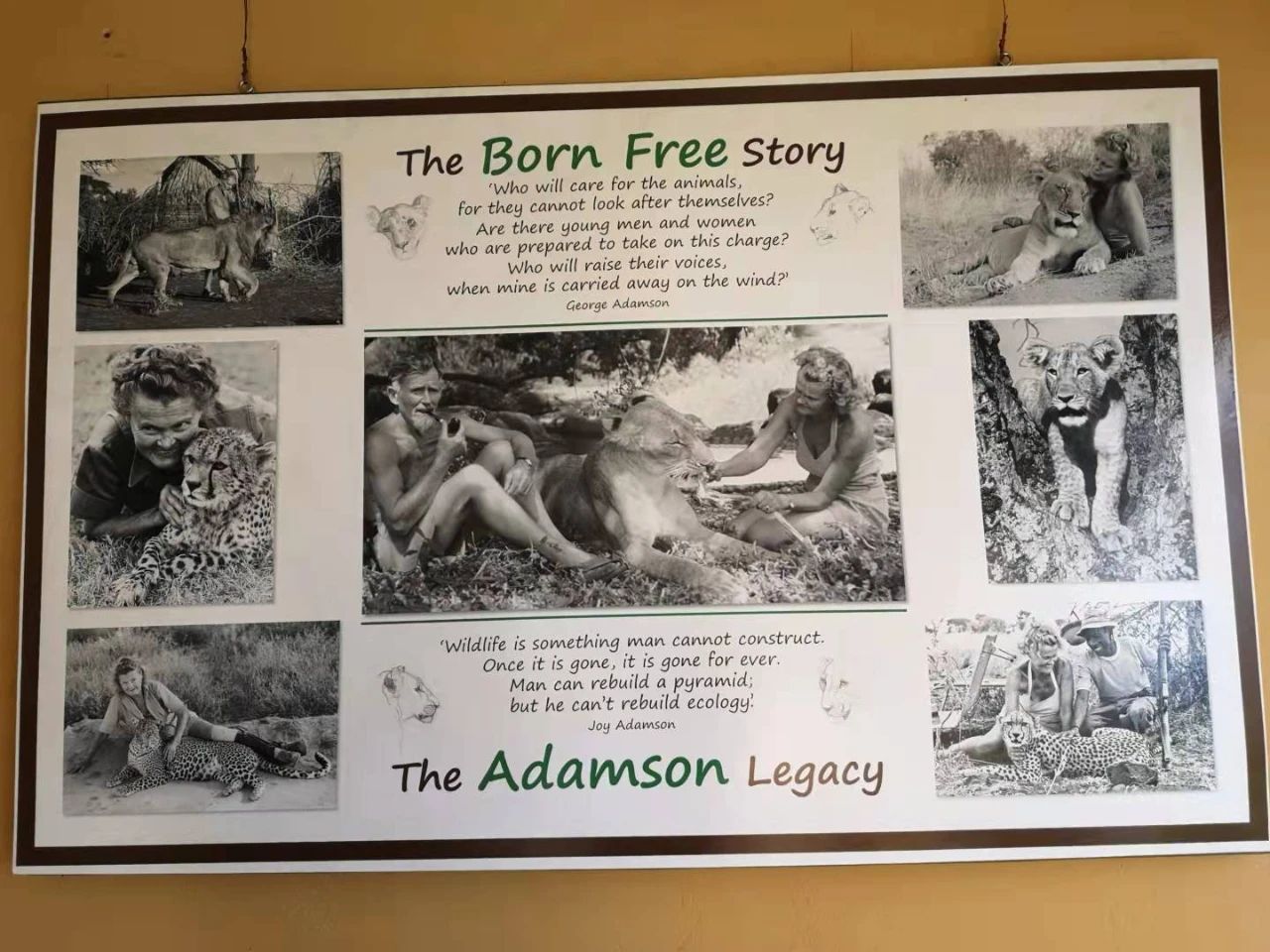

02《爱尔莎重返自然》

《爱尔莎重返自然》源自《生而自由》三部曲Born Free、Living Free、Forever Free中的第二部Living Free。作者乔伊•亚当森撰写的Born Free一书轰动了世界,被誉为“20世纪最杰出的动物文学”,创记录的连续获得39周销售冠军,被翻译成了40余种语言文字在诸多国家出版!因Born Free一书名声大噪,乔伊与母狮艾尔莎的故事《狮子与我》还登上了我国小学课本。Born Free在1966年还被拍成了同名电影。

1910年,乔伊•亚当森出生在奥地利维也纳,她的一生同样具有传奇色彩。1937年,第一次去肯尼亚旅行后便留在了非洲,并与负责保护区管理工作的督查官乔治•亚当森结婚。在一次偶然的情况下,亚当森夫妇收养了三只小狮子,分别取名为Big One(大个子)、Lustica(鲁斯蒂卡)和Elsa(爱尔莎)。收养不久后,两只较大的狮宝宝被送往荷兰鹿特丹的布莱多普动物园,而最小的爱尔莎则留在了身边。经过两年多的野化,爱尔莎被放归野外。雌狮爱尔莎很快适应自然界中残酷的生存竞争,并顺利产下了三只小狮子。爱尔莎一直把亚当森夫妇看作自己的养父母,并且把三个小狮子带回到亚当森夫妇的营地。1961年1月24日,5岁的爱尔莎因伤病死去,它在野外生存了2年零7个月。

之后,乔伊•亚当森又成功养育了小猎豹(Pippa)皮芭。皮芭自幼在半野生的环境下成长,并自己学会了捕猎。皮芭在一岁半的时候离开了乔伊的营地,开始了自己的新生活。皮芭重返自然后,乔伊一直跟踪观察,皮芭也经常回来看望它的“养母”。在皮芭六岁的时候,疾病夺去了它的生命。六年中,皮芭共产下4窝12只小猎豹,在皮芭的帮助下,有6只小猎豹活到了成年。

内罗毕国家博物馆中的乔伊.亚当森展窗 摄影/孙忻

1980年1月4日,69岁的乔伊.亚当森死在肯尼亚东北部的自然保护区里,最初的消息说她是被狮子咬死的,后来警方查明,她被当地一个牧人杀害,证明了她生前说过的一句话:“可怕的不是动物,而是人!”。乔伊死后,她的丈夫仍然坚持在肯尼亚继续有关狮子的研究。1989年8月21日,乔治•亚当森同两名助手一起,被偷猎者杀害。

《生而自由》三部曲中的第一部Born Free由杨哲三、王晓滨、陆锦林翻译,中文名为《野生的爱尔莎》,1980年由少年儿童出版社出版。张锋、史庆礼先生翻译了《生而自由》三部曲中的第二部Living Free,中文名为《爱尔莎重返自然》,1982年由地质出版社出版。《爱尔莎重返自然》的时间线是从1959年8月到1960年12月,本书记录了雌狮爱尔莎重返自然后找到配偶,并成功生下三只小狮子,并带着杰斯帕、戈帕和小爱尔莎这三只小宝宝回到养父母营地的故事。

乔伊•亚当森故居展图 摄影/孙忻

张锋、史庆礼先生的翻译保持了一如既往的自然流畅风格,在本书的最后,悬念的产生更加令人想知道爱尔莎一家的命运。

“我把所有的东西都布置就绪以后。杰斯帕又走来了,歪着脑袋,打量着灿烂辉煌的圣诞树,然后蹲下来,望着那些越燃越短的蜡烛。每只蜡烛燃尽时,我都仿佛觉得,我们在营地里的愉快生活又过去了一天似的。待到所有的蜡烛都一一燃尽时,帐篷里变得一片漆黑,这似乎象征着我们的未来,也会是一切茫然。在离我几步远的地方,爱尔莎和小狮子在草地上悠闲地休息着,在微弱的灯光下,只能看见它们的身影。

后来,我和乔治开始阅读信件。我们读了好几个小时,我们的思绪随着这些信件游历了整个世界,这些信件,把我们带到那些祝福爱尔莎全家以及祝福我们快乐的所有人的身边。

仁慈的上帝,我最后打开的一封信,竟然是让爱尔莎一家离开禁猎区的命令。”

乔伊•亚当森一生著书较多,很多中文版均较早面世,如《野生的爱尔莎》、《爱尔莎重返自然》、《我的朋友猎豹皮芭》、《猎豹和它的人妈妈》都在上个世纪80年代由不同的出版社出版。乔伊•亚当森对我影响很大,她的这些中文版图书以及自传《不平静的一生》我都读过,在带队前往肯尼亚观赏野生动物的时候,都会去参观内罗毕国家博物馆。在博物馆二层的展区,第一次看到介绍乔伊•亚当森的生平和书籍,以及布满大厅的她的画作,百感交集。尽管肯尼亚去了10几次,但是每次在内罗毕国家博物馆讲解时,依旧会讲到乔伊.亚当森的故事。2019年,我第一次前往位于肯尼亚纳瓦沙湖畔的乔伊.亚当森故居,看到每一间用爱尔莎、皮芭等熟悉的不能再熟的动物名字命名的房间、看到那些极具年代感的老照片和画作、看到她居家生活的点点滴滴,依旧激动万分!

乔伊•亚当森故居 摄影/孙忻

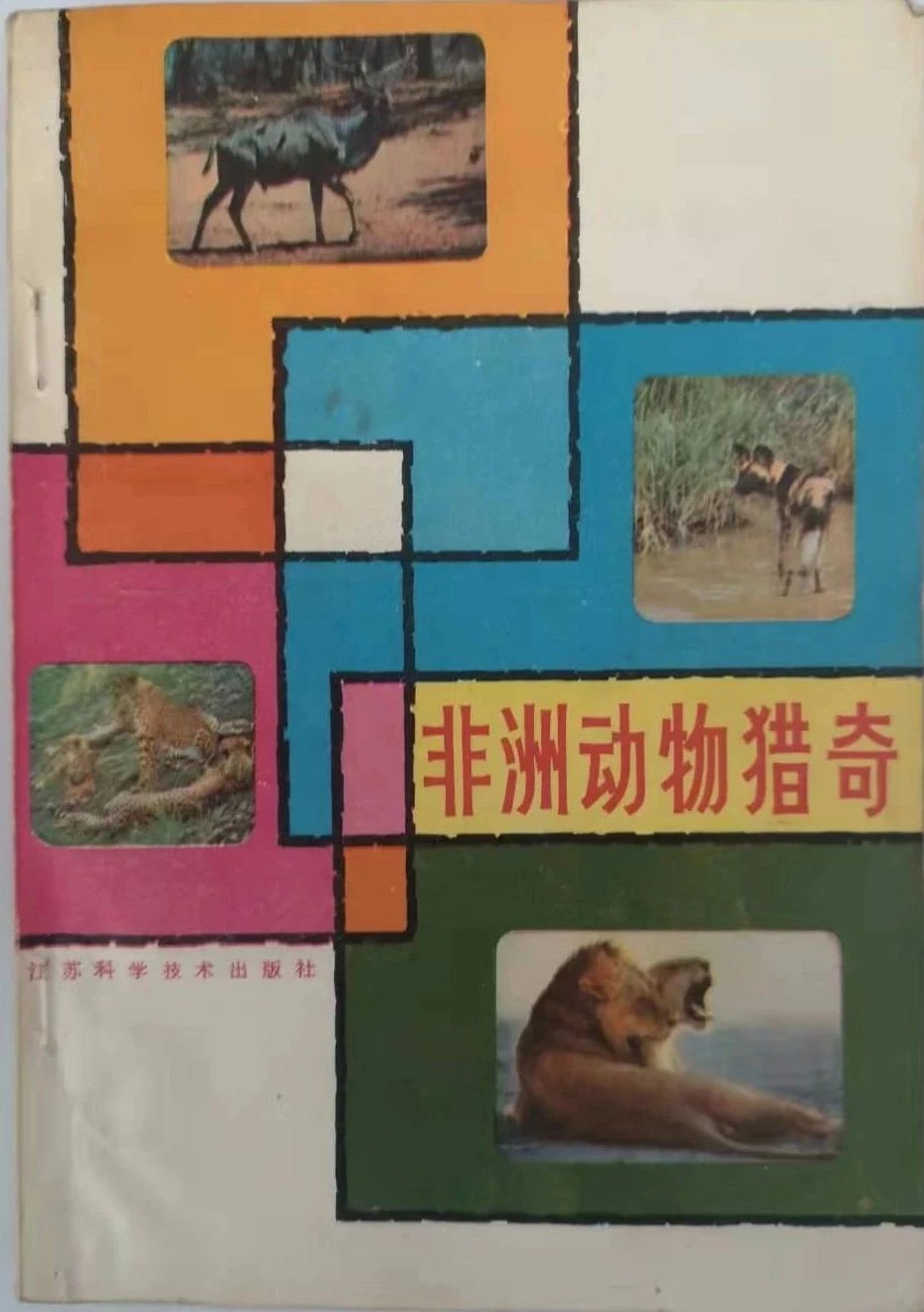

03《非洲动物猎奇》

《非洲动物猎奇》和《澳洲动物探奇》是两本姊妹篇式的科普图书,是作者贝•克席梅克在非洲、澳洲实地考察和在动物园长期观察的研究成果。贝•克席梅克教授是动物学博士,曾任联邦德国法兰克福动物园主任和法兰克福动物学会负责人。他每年要在非洲工作2-3个月,从事大型动物的生态学研究工作,因此对非洲充满感情,《非洲动物猎奇》是克席梅克教授撰写的第五本关于非洲的书籍。

非洲,总是散发着诱人的气息,令人神往。而以稀树草原动物群为代表的东非,更是一直充满着神秘的色彩,让曾经领略到其风采的旅行者流连忘返。东非大裂谷是东非地区的标志性地貌,这里是人类文明最早的发祥地之一。这里不断出土着古人类的化石印记,史学家们相信,人类文明正是起始于这片神秘而富饶的土地。马赛马拉-塞伦盖提大草原,是极具特色的世界自然遗产地。在这片广袤的土地上孕育着地球上最庞大的大型野生动物群。旱季和雨季的交替成就了史诗般的东非草食动物大迁徙——每年迁徙季节中角马群横渡马拉河的“天国之渡”已经名满全球。贝•克席梅克教授最著名的一本书是Serengeti darf nicht sterben,中文名为《塞伦盖蒂不应灭亡》,这本书被翻译成26种语言在许多国家引进出版。1960年,克席梅克教授作为学术指导参与录制的长达85分钟的同名纪录片《塞伦盖蒂不应灭亡》荣获美国奥斯卡最佳纪录片奖,这是最高的奖赏。

塞伦盖蒂稀树草原的狮群 摄影/孙忻

克席梅克博士在书中写到了黑猩猩、黑犀、狮、鸵鸟、鬣狗、长颈鹿、尼罗鳄、大猩猩、非洲象、白犀、非洲野犬等大众熟知的野生动物。其中,还专门写到了饲养在欧洲人类家庭中的大猩猩“陶陶”的故事。在与“陶陶”主人玛丽亚•霍伊特信件往来的梳理中,我们看到了“陶陶”与人类共同生活和成长的点点滴滴。在“陶陶”9岁的时候,她的惹事能力已经威胁到了周边邻居,因此在当地政府的压力下,“陶陶”被送往美国的一家马戏团,她最好的朋友——小猫“普林西普”也随行前往。在此之后,玛丽亚.霍伊特每年都会前往美国陪伴“陶陶”2-3个月。从1932年出生不久的“陶陶”在刚果雨林中被捕捉到1968年7月28日死亡,“陶陶”在人类社会生活了36年。

《非洲动物猎奇》的中文版是由张锋、史庆礼先生依据1973年苏联译本翻译而成的,1982年由江苏科学技术出版社出版。张锋、史庆礼先生的译文保持了一贯的清新流畅。请大家欣赏《大猩猩陶陶在人间》一章最后三段的译文。

“陶陶一听到我的脚步声(从好远它都能听得出来),便立即用手去敲我要进去的那扇门。只是到了最后一天,就是7月27日,看到它的身体太虚弱,已没力气再敲门了。我立即发现,它从我手里拿蛋糕时,它的手在不停地颤抖。这一天,我还给它带去一个很新鲜的大芒果。陶陶用那双深情的黑黑的眼睛望着我,仿佛在感谢我在它一生中对它所做的一切。我还劝它喝下了每天晚上都要喝的一杯牛奶。

当我要离开陶陶时,它已没有气力把头从枕头上抬起来,在和我告别时,它的嘴唇无声地向我送来一个飞吻……您想象不出,亲爱的教授,这个奇异的造物和我永别时是多么依依不舍;您也想象不出,如今我失去它是如何生活的!

7月28日上午10时30分,陶陶将一只手垫在腮下睡着了,从此就再也没有醒来。”

非洲,是一片神奇的土地。在这片土地上,它把野生动物世界壮丽绚烂的一面生动而真实的呈现在我们面前。诸多以非洲为题材的野生动物纪录片告诉我们——大自然从来不是温情脉脉的慈祥圣母,也不是残忍无情的冷酷暴君,她只是遵循着亘古不变的自然法则。她的魅力来源于它的多样性,那演变生命无穷变幻的奇妙。《非洲动物猎奇》一书始终贯穿了保护自然的思想,并论述了生态平衡这一全球性问题对人类产生的影响。在1970年,本书的德文原版出版后,鉴于贝•克席梅克教授“向人们不断的宣传保护自然的思想,以及教育全世界的人培养保护野生动物的责任感方面卓有成效的活动”,世界野生生物基金会(WWF)为其颁发了国际保护金质奖章。

塞伦盖蒂稀树草原的象群 摄影/孙忻

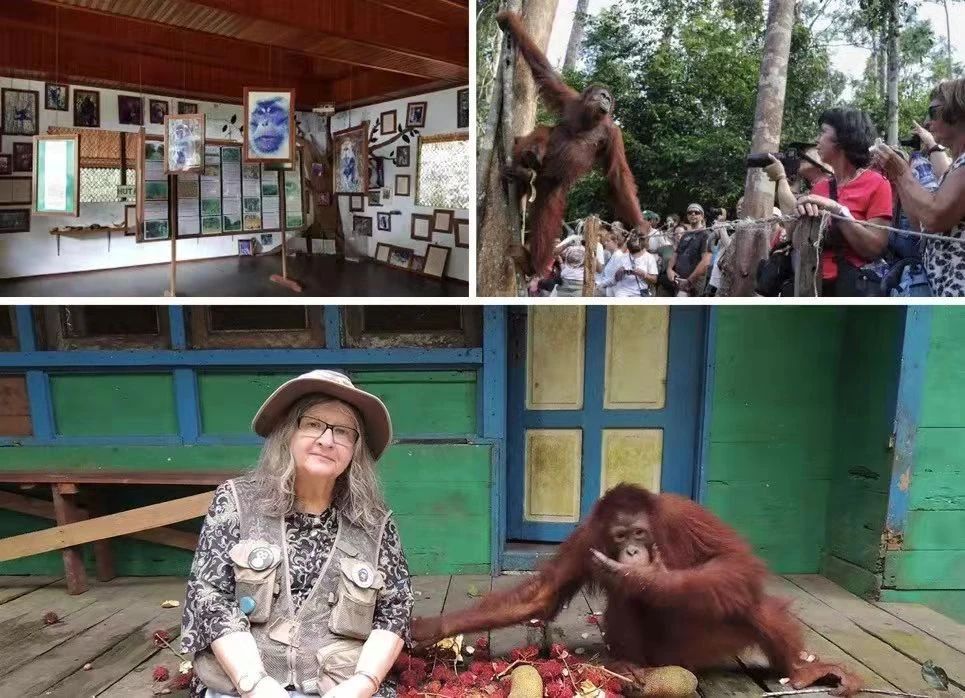

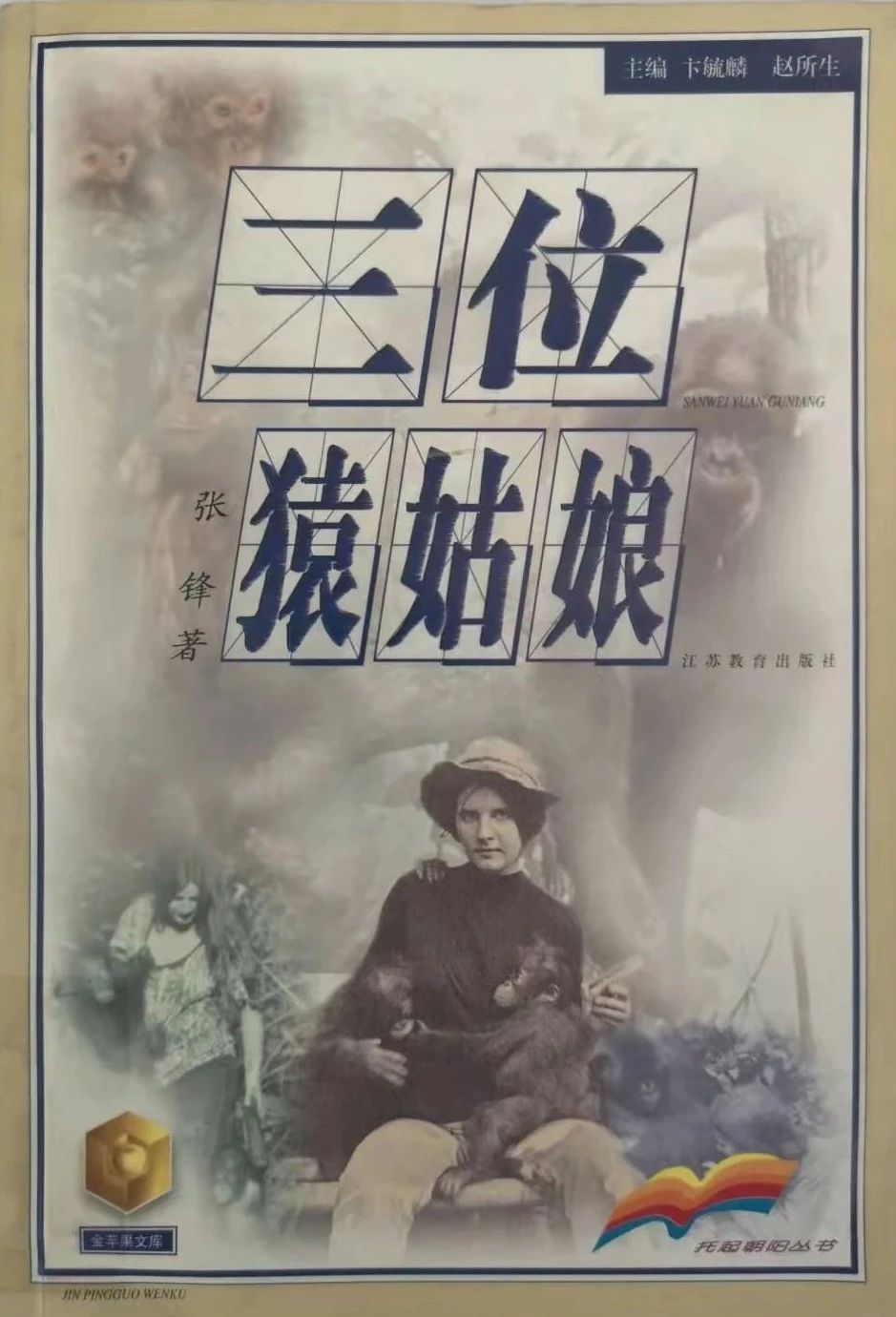

04《三位猿姑娘》

张锋先生的少年时代是在江南水乡度过的,“千里莺啼绿映红”的景色令其领略了大自然的美。在北京大学生物系毕业后,张锋先生在科学出版社成为了一名编辑。1972年,张锋先生来到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,担任新创办的科普刊物《化石》编辑,开启了科普创作之路。

张锋先生对大型类人猿十分关注。珍•古道尔、戴安•福茜、贝鲁特•加尔迪卡斯并称为“三位猿姑娘”,她们均“师从”著名人类学家路易斯•利基。这位有着传奇般人生的人类学家引导了“三位猿姑娘”分别对大猩猩、黑猩猩和红猩猩作出了开创性的研究工作。她们的成就对世人影响巨大,推动了全球对于大型灵长类的关注与保护。

戴安•福茜和她研究的大猩猩 图片引自《美国国家地理》

由于对珍•古道尔、戴安•福茜、贝鲁特•加尔迪卡斯三位猿姑娘的考察故事难以忘怀,在上个世纪80年代初,张锋先生分别给三位猿姑娘写信建立了联系。珍•古道尔托人寄来著作、贝鲁特•加尔迪卡斯寄来了生日洗礼卡、戴安•福茜详细答复了所有问题。两年后,当张锋先生得知戴安•福茜遇害的消息时悲痛万分。再次抚摸戴安.福茜信件的亲笔签名时,他的手颤抖不止。

贝鲁特•加尔迪卡斯和她研究的红猩猩 图片引自印度尼西亚旅游局

这种心情我感同身受,因为在2016年10月前往卢旺达维龙加火山戴安•福茜墓地的时候,我的感受也是如此。戴安•福茜被葬在Karisoke研究中心原址,是在她最喜爱的大猩猩“Digital”的墓旁。墓碑最上边写着“独自住在山上的女人”,这是当地人对她的称呼。凝望着墓碑和旁边一批大猩猩的墓地,电影《迷雾中的大猩猩》(根据黛安•福西同名书籍改编)中的画面闪现,我也似乎看到了黛安•福西生前那鲜活的画面。一个执著的科研工作者用她的死唤醒了人们对于山地大猩猩的关爱。这让我想起了黛安•福西生前在日记本上写下的最后一句话:当你意识到了所有生命的价值,你就不会纠结于过往,而是更加关注于对未来的保护。

1999年,由江苏教育出版社出版了由张锋先生编写的《三位猿姑娘》。张锋先生第一次以较完整的方式将三位猿姑娘的故事集中辑录成册。这本书凝结着三位女考察家青春、生命和智慧的故事。张锋先生希望这本书能够让读者喜爱,并从中有所领悟。在该书序言中,张锋先生讲到:聪明的人类应该猛醒,重建我们强大的自然理性,切莫陶醉于自己所谓的“胜利”中,因该向大自然请教,拜虫鱼鸟兽为师。热爱大自然吧,那里有快乐和智慧的宝藏!

拜访戴安•福茜墓 图片孙忻提供

张锋先生生于1936年,卒于2021年,享年85岁,其一生致力于科普创作和科学传播工作中。谨以此文,表达对张锋先生的尊重和纪念。