【理论】儿童科普读物写作之我见

科普研究 张之杰 2017-11-13 19:37

开宗明义,本文所说的“儿童”,是指小学四年级至六年级(以下简称小四和小六)的学童。幼儿园至小学三年级,一般称“低幼”,不在本文讨论范围。至于“少儿”(或儿少),原为大陆用语,涵盖中国台湾地区小学至国中(初中)。中国台湾地区国中生升学压力沉重,家长和老师并不鼓励国中学生阅读课外读物,因而,坊间的少儿读物,虽名为“少儿”,其实诉求对象仍以小四至小六学童为主。

台湾的科普界以《科学月刊》和《科学发展月刊》为中心,已有一批写作成人科普读物的作家,彼等或为好之者,或为乐之者,水平已相当可观。相对来说,尚缺乏一批学有专长的儿童科普读物作家。坊间的各种儿童刊物,科普虽为其重要内涵,但主事者往往认为创作儿童读物不需要专业背景,任何题目都可交给“写手”处理,难以写出水平。

笔者曾为《联合报》《中国时报》《新生报》《民生报》(儿童版)及《国语日报》写过科普专栏,曾参与《少年科学》《儿童21》《新世纪儿童周刊》《小大地》《地球公民365》《小达文西》《爱地球》等儿童刊物编务,曾为多家报刊写过儿童科普文章,谨将一己心得写出来,就教于两岸专家学者。

1 信、达、趣

科普作品是科学与文学结合的产物,两者缺一不可[1]。前新竹清华大学校长、科普大家沈君山先生曾袭用严复“译事三难”——信、达、雅,提出通俗科学读物写作(即科普写作)三要诀——信、达、趣。大陆科普界倡导科普“三性”,即科学性、思想性、艺术性,以三性多寡判定优劣[2]。大陆的科普三性,科学性相当于沈先生的信;艺术性即文学性,包含沈先生的达和趣;至于思想性,沈先生的三要诀未曾述及。

对成人科普读物来说,思想性极为重要,当科学性、艺术性俱足,思想性就成为评比优劣的指标。所谓思想性,指传达作者一己思想,或成就一家之言。对儿童科普读物来说,思想性并不重要。个人认为,写作儿童科普读物,沈先生的三要诀已敷需要;写作成人科普读物,则当以大陆的科普三性为依归[3]。

图1 沈君山先生于《科学月刊》一卷一期撰《书评的标准》一文,以“信达趣”作为科普读物的标准。

沈先生所楬橥的科普三要诀,“信”,指科学知识信而有征,失去了“信”,就不能成为科普读物。至于“达”,指文辞畅达无碍。笔者主持编务时,经常对同事说:“任何儿童读物,都应该具有模范作文的功能。”儿童读物还得考虑教育、心理和美育,笔者也常说:“儿童读物是重工业,不是轻工业。”笔者还主张儿童读物不宜模仿儿童声口,孩子欠缺逻辑概念,大人一句话可以说完,孩子可能要说上好几句,所以又经常对同事说:“要教孩子说大人话”。

谈到“趣”,成人科普读物的对象可能是普罗大众,也可能是大同行、小同行甚至同行,前者重视趣味,后者重视内容(特别是启发性)。然而,儿童科普读物少有对象上的区分(小四至小六学童的知识层面不致差异太大),必须讲求趣味,吸引孩子入彀。至于如何吸引,运用之妙,存乎一心。值得注意的是,吸引的方式不能流于低俗,要高雅,要别出心裁。

笔者尝为沈君山先生的三要诀补遗,在信、达、趣之外,增加一“巧”字诀。巧,指写作手段,有了巧妙的手段,才能彰显出所写内容的趣味。

2 命题选择

写给儿童看的科普读物,命题必须能够深入浅出。有些命题即使你有生花妙笔,也无法写给外行人看,遑论儿童。道理很简单,这些命题需要基础,无法躐等。笔者习生物,则以生物学为例:遗传现象,可以深入浅出说明;遗传与基因的关系就不易深入浅出。前者可以用常识说明,后者要有些生化背景才说得清楚,儿童不具备这些背景,所以不宜作为儿童科普读物的命题。

其次,儿童抽象思维能力薄弱,较抽象的命题应尽量避免。记得1978年我们创办《少年科学》时,有位台大同学寄来一篇《浅谈相对论》。相对论极其抽象,远离常识,如何和小四至小六学童“浅谈”!笔者曾认真研读霍金的《时间简史──从大爆炸到黑洞》,读了好几遍,仍不知其奥妙。可见这本名著虽说是科普作品,恐怕要有相当程度的现代物理背景才能消受。这个例子说明,科普有其对象性,也不是每个命题都能科普,儿童科普读物尤其如此。

生活经验是启蒙认知的基础,低幼儿童尤其如此,这是低幼儿童读物离不开生活周遭人、事、物的原因。对儿童来说,所谓生活经验,应包括从书本和视听媒体所获得的经验。举例来说,儿童没看过鲸鱼,但通过书本和视听媒体,对鲸鱼并不陌生。其他如恐龙、机器人、宇宙飞船等等莫不如此。总之,只要具体而实有,可以扣紧生活经验——包括书本和视听媒体经验,就可以做为儿童科普读物的题材。

另一方面,即使具体而实有,如果远离生活经验,就不能作为儿童科普读物命题。举例来说,笔者在生物学各分科中,功夫下得最深的是组织学,但从未写过一篇讨论人体组织的科普文章(包括儿童读物)。这是因为要谈人体组织,如不辅以组织切片显微图片,根本无从谈起,但判读组织显微切片,牵涉太多术语和专业知识,岂是寻常用语所能说清楚的?这个例子说明,科普有很多限制,儿童科普所受的限制更多。

此外,写作儿童科普读物,还得选择自己深切了解的命题。写给儿童看,不能多用术语,不能使用数式,不能用复杂的图解,不能用抽象概念,若非深切了解,写起来很容易走样。作者了解得愈深切,写起来愈严谨,愈能深入浅出,也愈知道何者可写、何者不可写。

近年笔者为两份儿童刊物审稿,常看到外行人以整编方式写作的科普文章,我的批语通常是“请找本行的人写”。儿童科普读物率尔操觚者甚多,如了解得不够深切,就可能外行人觉得有趣,内行人看了摇头。对命题须深切了解,写出的作品才能文质兼备。

3 写作体式

科普读物的体式,主要分为散文体和小说体两大类。从事儿童科普读物写作最好从散文体入手,行有余力,再尝试小说体。中国大陆尚有科学诗的说法,但诗是以精简文字传达复杂意象,往往意在言外,和讲求精确的科学很难接榫,因而,笔者不认为诗可以作为科普的载体。

成人科普读物以散文体为大宗,以我所经眼的中外科普名家作品为例,如法布尔的《昆虫记》、劳伦兹的《所罗门王的指环》、贾祖璋的《鸟与文学》、金涛的《暴风雪的夏天——南极考察记》等莫不采用散文体。儿童科普读物不少采用小说体。时下所见的小说体儿童科普读物,虽有人物、对话和简单的情节,但大多缺少起伏和高潮,和定义严谨的小说有段距离。

以小说为载体的科普作品,可称之为科学小说或科普小说。小说的趣味,在于故事和情节,对科学小说来说,如何在知识的束缚下,使情节跌宕起伏,是极其艰难的挑战。再者,科学小说如果科学知识浓度过高,将枯燥乏味,如科学知识浓度不足,将失去科普的意义,这是无可避免的两难。

科学小说并不等同于科幻小说,前者情节虚构,所传达的科学知识却有凭有据;后者情节虚构,所依据的“科学”也是虚构的或非现实的。科幻的生命是幻想,幻想必然与讲求事实的科学相左。前东吴大学校长刘源俊有言:“伪科学是科学的敌人,科学小说是科学的益友,科幻小说是科学的不同路人。”科幻可以增加读者对科学的亲和力,启发读者的想象力,但不能传播正确的科学知识。科幻是科学的“不同路人”,故不能作为科普的载体。

目前,若干作家从事科学童话创作,其实科学童话可视为广义的科幻小说。科学童话虽然市场畅旺,且深受孩童喜爱,但并不能视为科普读物。以知名科学童话作家张冲的《会上树的鱼》为例,大意是说,弹涂鱼爬到树上,将蜗牛吃光光。这篇童话2003年编进鄂教版小学二年级语文教科书。2015年,一位家长指出,弹涂鱼不吃蜗牛,童话故事也不能违背科学知识,不然会误导孩子,因而引起新闻界、教育界、科学界、文学界和科普界的广泛关注[4]。

其实,科学童话和科幻小说一样,其生命力是想象,不需背负科普的包袱。不过科学童话不能违背科学原理、原则,如因故而违背,可搭配上一篇科普小品或边栏,藉以怯除误导之嫌[5]。

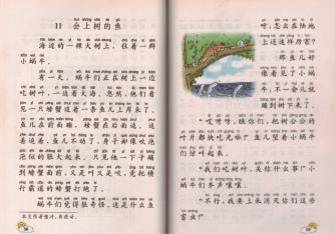

图2 鄂教版小学二年级上学期语文课本第11课《会上树的鱼》(张冲提供)

4 企划编辑、配图与图说

早期的儿童读物,不论刊物或图书,作者都拥有较高的自由度。如今刊物大多采取企划编辑,亦即编者企划好内容,再找作者撰稿。作者只能依照编者的企划,包括题目、内容、体式、字数等等,达成编者的要求。如何与编者融洽相处、相辅相成,是作者必须学习的课题。

早期的儿童读物以文字为主,图片为辅。报刊彩色化以后,图片占的分量加重,甚至喧宾夺主,成为页面的主角。近30年前,杂文大家夏元瑜先生曾有感而发地对笔者说:“拿圆珠笔的,不如拿画笔的值钱;拿画笔的,不如拿相机的值钱。”如今圆珠笔改成计算机,其不值钱变本加厉。

图3 早期的科普读物以文字为主,插图(或图片)仅为陪衬。图为本文作者早期的作品,1977年《联合报》万象版《科学小天地》专栏之一篇。

当今,美编处理儿童读物版面,通常先将图片排好,再填上文字,如文字过多,文编就根据版面,将多出的字数删减。(文字不足的情形极少,如果有,美编只要稍微放大图片,就能补满。)文章有其完整性,随意删节的结果,往往令人啼笑皆非。

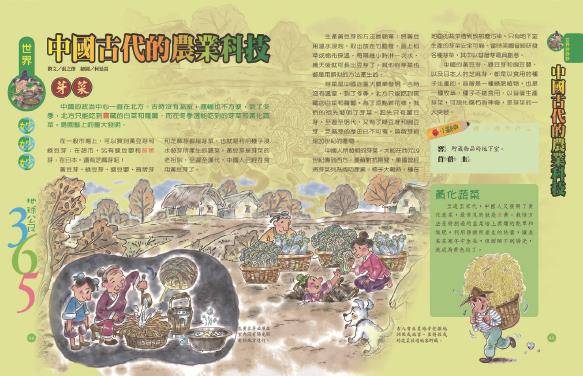

图4 如今儿童科普读物注重图片,文字的地位降低。图为本文作者2008年的作品《地球公民365》一篇文章的前两页。

其次,作者交出文稿后,通常由编辑配图、添加逗趣性漫画,图说皆由编者代庖。文与图之间有如红花绿叶,作者最好自行配图、撰写图说,使文字和图片连为一气,以免各说各话。不过这得看编者的作风和习惯。在当前的出版生态下,一般作者恐难如愿。

5 结 语

当今海峡两岸的儿童读物,莫不以科普类为大宗。然而,有关儿童科普读物写作的论述却不多见。作者根据个人经验,提出一些看法供与会者参考。

(1)儿童和成人科普写作评量标准不同,“信达趣”或可作为儿童科普读物写作的准则。

(2)应选择作者熟稔,儿童经验所及,可深入浅出的命题。

(3)体式以散文为主;如采用小说,如何在知识的束缚下,使情节跌宕起伏,是极其艰难的挑战。

(4)至于诗,作者不认为可以作为科普的载体。

(5)科幻小说以想象取胜,不能传播正确的科学知识,所以不能作为科普的载体。

(6)科学童话可视为广义的科幻小说,如有违反科学原理、原则情事,可附加科学小品或边栏,以免误导读者。

(7)报刊图书彩色化后,图片喧宾夺主,文字常遭随意删削,如何取得与编者都认可的最大公约数,已成为作者不能不重视的问题。

致谢:

本文蒙张冲先生提供图片及科学童话理论文献,蒙朱文艾女士校订文字,谨致谢忱。

参考文献

[1] 陈浩.科学的艺术作品:科普作品的文学性与科学性[J].科普研究,2014(3): 79-84.

[2] 董仁威.科普创作通论[M].成都:四川科技出版社,2007.

[3] 张之杰.试论科普读物的层级与评量[J].科学文化评论,2010(4):110-118.

[4] 张冲.从弹涂鱼之争说起——浅谈如何正确认识科学童话的科学性[J].科普研究, 2016(4):79-83.

[5] 张之杰.以科幻搭配科普——《白话科学:原来科学可以这样谈》写作模式简介[J].科普研究,2016(6):89-92.

来源:《科普研究》 2017年第4期