【世界科幻动态】科幻文学如何参与未来构建:“发明未来”国际科幻研讨会回顾与展望——专访俄罗斯科幻作家瓦季姆·帕诺夫

中国科普作家协会 消息 2025-10-17 18:31

图1 瓦季姆·帕诺夫(图片来源:Национальный центр «Россия»网站)

受访者简介:

俄罗斯当代著名科幻作家瓦季姆·尤里耶维奇·帕诺夫(Вадим Юрьевич Панов),1972年11月15日出生于一个军人家庭,1983年随家人搬到莫斯科,后考入莫斯科航空学院。自2001年起,帕诺夫正式开启文学创作生涯,陆续创作了都市奇幻类小说“秘密之城”系列(Тайный город,2001年至今)和“莫斯科的秘密”系列(La Mystique De Moscou,2006年至今)、赛伯朋克类小说“飞地”系列(Анклавы,2005—2010)和蒸汽朋克类小说“赫尔墨提孔”系列(Герметикон,2011—2021)等知名科幻作品。其中,“秘密之城”系列在2013年被拍摄为同名电视剧,并于2014年在俄罗斯首播。帕诺夫在读者中拥有极高人气,曾斩获“丑时奖”(премия «Часа быка»,2025)、“别利亚耶夫奖”(премия «Беляевская премия»,2024)和“艾丽塔奖”(премия «Аэлита»,2018)等科幻领域的重要奖项,奠定了其在当代俄罗斯科幻文坛中的重要地位。

2024年11月4日至6日,俄罗斯发起并举办了首届“发明未来”(Inventing the Future & Создавая Будущее)国际科幻研讨会,旨在促进社会重燃对未来设计的热情,为各界人士提供一个全方位探讨世界未来的对话平台①。瓦季姆·帕诺夫作为本次研讨会的重要嘉宾和发言人,特别关注科幻作家如何在文学作品中融合科技成就与社会发展趋势,从全人类角度建构未来图景。他丰富的文学创作经验和独特见解,为我们了解俄罗斯及世界科幻文学如何参与构建未来模式,提供了极具价值的参考。

一、会议回顾与俄罗斯科幻的全球定位

采访者:在此次“发明未来”国际科幻研讨会中,您参与了多个专题小组讨论会与工作坊,有哪些议题或发言给您留下了深刻印象?这些活动是否对您关于未来社会的理解与思考产生了新的启发?请您分享一下此次参会的整体感受。

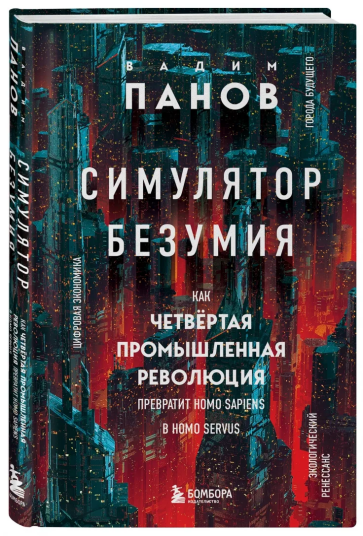

帕诺夫:在研讨会开始前,我已基于对技术和社会政治领域的系统分析,建立了自己关于未来的认知框架。关于这一点,我在自己的科普书籍《疯狂模拟器:第四次工业革命如何将智人降格为仆人?》(Симулятор безумия. Как Четвертая промышленная революция превратит Homo Sapiens в Homo Servus)中已有较为系统的论述②。坦白地说,研讨会期间的各类演讲并没有改变我对未来的基本判断。但正如每次与睿智博学之士交流后常有的感受一样,这次会议也催生了很多值得深思和深入探讨的观点,最主要的是,这次经历帮助我进一步理清了自己近期正在撰写的关于近未来图景的新书的创作思路。

图2 《疯狂模拟器:第四次工业革命如何将智人降格为仆人?》封面图(图片来源:Яндекс网站)

采访者:本次会议聚焦科技发展对社会结构与人类生活的深远影响,其中,人工智能、虚拟现实等技术是会议的重点议题之一。您如何看待这些前沿技术在未来社会中的角色?它们为当代科幻写作带来了哪些实际挑战或创作契机?

帕诺夫:如果人类文明保持当前的发展速度,那么不论是当下的热点领域,还是那些尚未被广泛关注的领域,所有现代技术都将在未来的某一时刻达到巅峰。在这里,我指的是量子计算机和基因工程这些尚未真正“发声”,但注定会改变世界的技术。这一潮流势不可挡。说到虚拟现实,工程师和开发者们的努力方向将优先集中在打造高质量增强现实技术上。这一技术既能帮助人们做好向虚拟现实过渡的准备,也将显著提升我们日常生活的舒适度。在我看来,增强现实将在未来5到7年内真正成为现实。

至于人工智能,目前它还只是一种高度复杂的算法系统。从定义上看,它本质上是受限的,尚不符合学术意义上的“智能”标准。现代人工智能主要提升了那些不依赖思考、仅依赖操作技能的工作的效率。但由于此类工作在现实生活中占据较大比例,相关算法极有可能取代人类在这一领域的大量岗位。

在创意领域也是如此,人工智能虽然能够生成内容,却无法创作出真正意义上的原创作品。只要人类仍然坚持追求艺术的创新与思想的飞扬,而不是老调重弹,人工智能就永远无法取代真正的作家、作曲家、画家和记者。但对于那些自诩为创作者、实则只是拾人牙慧的人,人工智能完全可以轻易地将其取代。

图3 “人工智能:明天会发生什么?”小组讨论会现场照片(图片来源:Национальный центр «Россия»网站)

采访者:您能否简要谈谈当下俄罗斯科幻在全球科幻文学格局中的定位?与欧美或亚洲(如中国)等地区的科幻文学相比,俄罗斯科幻呈现出哪些独特的风格与价值?这种跨地域的互动又在多大程度上推动了世界科幻文学的共同发展?

帕诺夫:著名的斯特金定律(Sturgeon’s Law)指出:“世间万物,九成无用”③。这一观察的准确性毋庸置疑,几乎适用于所有国家各个领域的发展现状,文学也不例外。无论是在俄罗斯,还是在德国,这一定律都同样适用。

在俄罗斯,科幻作品主要依赖网络平台进行传播,且多为娱乐小说,涵盖冒险、爱情等多种类型。其中,尽管专注于“硬科幻”创作的作者数量不多,但确实存在,并且每年都有新秀涌现。

当代俄罗斯科幻文学在全球文学版图中的地位并不显眼,其主要原因在于支撑其他国家文学声誉的两大引擎,即电影和游戏开发,在俄罗斯十分薄弱。影视和游戏受众广泛,正是通过此类大众媒介的改编传播,原著作品才能为更多读者所熟知。

至于俄罗斯科幻的创作特色,我认为,无论是描写“兽人”还是“地精”,抑或“会说话的石头”与“外星访客”,作家们本质上都是在探讨人性。尽管我们拥有不同的生活方式、信仰体系和世界观,但作为人类,我们始终在为人们书写关于人自身的故事。

二、科幻文学如何回应和建构未来图景

采访者:本次“发明未来”国际科幻研讨会汇聚了来自文学、科学、技术等多个领域的声音,展现出跨学科、跨行业交流的独特价值。作为与会者,您如何看待这种多领域对话对科幻创作的意义?在您看来,文学与科学之间呈现出怎样的互动关系?

帕诺夫:我认为,“发明未来”研讨会最成功的一点,在于邀请了科学家、工程师、IT专家以及其他专业领域的从业者与作家同台交流。会议期间,各领域的专业人士从务实的角度出发,描绘了各自行业的未来图景,分享了普通公众难以接触的专业细节,并就相关问题提出了自己的独特见解。相比于被专业知识所框定,我们这些作家更擅长打破固有边界去想象“如果……会怎样”。也正因为无法预见和了解那些束缚科学家手脚的种种障碍,我们反倒能时不时地提出一些天马行空的想法。更重要的是!这些有趣的,甚至近乎悖论的想法,有时竟然真的成立!在我看来,这正是文学与科学最核心的互动——思想的交流。

作家们不断追求新的点子,为科学家正在攻克的难题提供出人意料的解决思路,而科学家则反过来为科幻作家们提供课题,邀请他们从不同的视角去“玩转”相关问题。就这样,我们携手共进。

图4 2024年“发明未来”研讨会现场照片(图片来源:Национальный центр «Россия»网站)

采访者:“发明未来”会议汇聚了来自多个国家与地区的科幻作家与科研人员,呈现出高度国际化的对话氛围。您如何看待这种国际交流对科幻文学发展的推动作用?在与不同文化背景的创作者的交流过程中,您是否关注到他们对未来世界的独特想象?

帕诺夫:令我深感遗憾的是,当今绝大多数科幻作家——不仅是俄罗斯的,也包括世界各地的——对未来的展望在很大程度上趋于一致,且并不乐观。这不仅仅是因为灾难、疫情和外星人战争题材类的小说更为畅销,也就是说,这不仅是类型文学的市场规律使然,更主要的原因在于,我们所处的现实世界本身正自然地向一种所谓的“反乌托邦”状态转变。我们仿佛翘首以待下一次重大科学飞跃,即期待一种能够将人类送入太空的新型能源的出现,然而这样的突破却迟迟未至。在能源日益枯竭的背景下,若无法进入太空,我们势必将陷入无休止的能源争夺中。科幻作家们敏锐地捕捉到这种集体焦虑,并将其投射到创作中。这一切是否能改变?我无从知晓。但我坚信,当代技术赋予人类的巨大潜能,既应当也必须用来造福全世界。

采访者:您的创作涵盖城市奇幻、赛博朋克和蒸汽朋克等多种类型,展现了人类与技术之间复杂而多元的关系。能否谈谈您在这些不同类型的作品中是如何探索科技与人性议题的?您对未来的思考是否与俄罗斯的科幻传统有关?有哪些科幻作家对您产生了重要影响?

帕诺夫:无论我们谈论的是量子计算机、机器人、虚拟现实或增强现实,还是太空飞行与人工智能,在我看来,任何技术首先都是一种工具。我们必须明确,技术始终是由人类发明并服务于人类的工具。其次,我始终坚持这样一种观点:技术在不断迭代升级,而人类本质上并未发生根本性变化,或者是,即使人类正在发生变化,那么这种变化过程也是非常缓慢的。或许,人们会认为技术正在重塑人类,但事实并非如此。诚然,数字革命确实改变了人们的交流模式,重塑着人们的人际关系,但这种变化只发生在深度沉浸于网络世界的群体中。绝大多数人使用这些新的技术设备,仍然只是为了满足工作、娱乐等传统需求。

关于文学思考,坦率地说,一部缺乏思考的作品,便等于失去了灵魂,也就失去了让读者阅读的根本理由。我们为什么要读书?不正是为了从字里行间汲取思想的养分吗?作家在构建幻想世界的同时,正是在通过思考与表达去认知现实世界;读者在阅读的过程中,则思考自己是否认同作家的观点。

俄罗斯文学素以其深邃的思辨精神著称,它对一切持怀疑态度,总是执着追问并试图回答那些最重要的问题。中国作家们不也如此吗?他们提出问题,并试图和读者一起寻找答案。我相信,他们同样在进行这些思考。毕竟,优秀的文学创作无不遵循一条共通的规律:无“思”,不成书。

至于对我影响最深的作家,当属俄罗斯科幻文学界无可争议的经典大师们,比如阿列克谢·托尔斯泰(А. Н. Толстой)④、亚历山大·别利亚耶夫(А. Р. Беляев)⑤、亚历山大·格林(Александр Грин)⑥、伊万·叶弗列莫夫(И. А. Ефремов)⑦。这些作家真正致力于对未来理想的追求,塑造了许多不断探索、目标坚定、引人效仿的人物典型。

三、研讨会的现实影响与未来展望

采访者:您如何评价科幻文学在塑造公众未来意识和认知方面所发挥的作用?此次研讨会对俄罗斯科幻作家群体有什么意义和影响?

帕诺夫:俄语谚语道:“童话虽为虚构,却寓仁人之训”(Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам урок)。这句话的意思是,即便是童话或科幻这样显而易见的虚构故事,也蕴含着理性的种子。科幻所描绘的虽是“不存在之物”,却常以逼真的笔触令读者深信其可能成为现实,从而帮助人们为可能到来的变化做好准备。

有时,作家将那些正在酝酿或尚未发生的变革描绘得如此生动震撼,以至于人们开始期待这些变化真的能够实现。

毕竟,每个人都渴望身处未来。

本次研讨会向我们所有人,包括作家、科学家、企业家和政府官员,传递了这样一个道理:只有携手同行,才能构想出我们所期待的理想未来,一个属于我们的、反映我们生存愿景的未来。构建新世界的任务十分复杂,仅靠单一群体无法完成,需要各行各业共同参与,其中也包括“专业的幻想家们”。正是那些关于“不存在之物”的幻想与梦想,促使人类走出洞穴,飞向太空。

采访者:作为一位长期活跃在创作一线的科幻作家,您认为在多语种、多文化的交流语境中,俄罗斯科幻应如何更有力地在全球科幻网络中发出声音?又应如何更为有效地参与全球科幻叙事的构建呢?

帕诺夫:我们生活在一个复杂而精彩的时代——变革的时代。身处其中并不轻松,有时甚至充满风险,却也格外引人入胜。事实上,当下许多变革已经发生或正在进行,几乎每天都有新的发现问世。世界正在我们眼前经历剧变,人类正迅速迈向一种全新的生活模式。在此关键时刻,我们尤须追问:这种新模式将呈现出怎样的面貌?十年、二十年、三十年后,等待我们的将会是一个怎样的未来?

我们必须牢记,对作家而言,重要的不只是描绘未来会出现哪些技术和装置,而是思考未来世界将会是什么样子:它将建立在怎样的原则之上?它将承载怎样的意义?传播哪些理念?未来人类将变成什么模样?又是什么激励着他们不断地追求完美?这些问题的答案,只存在于书籍中——不是在游戏里,也不是在电影中,而是在那些思想深刻的优秀作品里。正是这些书籍促使人们思考,塑造人们的信念。只要这样的作品不断涌现,激发读者产生新的思想,就意味着文学正在积极参与全球叙事建构和未来塑造。

采访者:2025年3月23日,您接受了“俄罗斯”国家中心(Национальный центр «Россия»)的专访⑧,并提到第二届研讨会预计将于2025年10月举办。能否进一步介绍一下,您对这场即将到来的会议有何设想和期待?

帕诺夫:我衷心希望主办方能够延续首届研讨会树立的高标准。同时,我相信下一届研讨会一定会吸引更多跨洲际的嘉宾,带来更多精彩的报告、讨论、讲座,吸引更多观众。首届研讨会成功激发了年轻人的强烈兴趣,他们深知自己将生活在我们此刻正在构想的未来世界中,因此无法置身事外。我认为,这种“无法置身事外”的态度尤为重要。而我也期待自己能出版更多新书,届时能在下一届大会上与大家分享讨论。

采访时间:2025年5月20日

采访者:杨朵,北京航空航天大学外国语学院博士生,研究方向为俄罗斯科幻文学。

注释:

①关于2024年“发明未来”国际科幻研讨会的介绍参见《世界科幻动态》2024年第3期第32—37页。

②瓦季姆·帕诺夫的科普类著作《疯狂模拟器:第四次工业革命如何将智人降格为仆人?》创作于2023年,并于2024年获“别利亚耶夫奖”。作家在书中指出,以数字技术为核心的“第四次工业革命”将深刻重塑人类社会。随着科技日益深入日常生活,它在为人类带来便利的同时,也可能削弱人类的自主性,甚至使人类从“智人”(Homo sapiens)逐步沦为“仆人”(Homo servus)。尽管这种技术变革可能会遭遇抵制,但技术发展的不可逆性终将推动人类迈入一个极度舒适却高度受控的“模拟器”世界。因此,作者呼吁我们发挥自己的想象力,设想并理解这个即将到来的数字化未来:“没有人活在‘现在’——我们正随着现实的速度一路向前疾驰,而且只能前进,因为时间不可逆转。我们并非活在‘现在’,而是活在‘未来’。因此,我们必须思考未来。因为未来,就是生活本身。我们经历的一切、观察到的一切、得知的一切、讨论的一切、创造的一切,都是为了未来。”

③“史特金定律”(Sturgeon’s Law)由美国科幻作家西奥多·史特金(Theodore Sturgeon,1918—1985)提出,该定律指出:“任何事物,其中90%都是垃圾”(Ninety percent of everything is crap)。

④阿列克谢·托尔斯泰(А. Н. Толстой,1883—1945),苏联时期著名科幻作家,代表性科幻作品有《艾丽塔》(Аэлита,1923)、《加林工程师的双曲面体》(Гиперболоид инженера Гарина,1927)和《五人联盟》(Союз пяти,1925)。

⑤亚历山大·别利亚耶夫(А. Р. Беляев,1884—1942),苏联时期著名科幻作家,科幻代表作有《陶威尔教授的头颅》(Голова профессора Доуэля,1925)、《水陆两栖人》(Человек-амфибия,1928)和《跃入虚空》(Прыжок в ничто,1933)等。参见《世界科幻动态》2021年第11/12期第28—29页。

⑥亚历山大·格林(Александр Грин,1880—1932),原名为亚·斯·格里涅夫斯基(А. С. Гриневский),苏联时期著名作家,代表性幻想作品有《灿烂世界》(Блистающий мир,1924)等。

⑦伊万·叶弗列莫夫(И. А. Ефремов,1907—1972),苏联时期著名科幻作家,代表作为“巨环”系列,包括《仙女座星云》(Туманность Андромеды,1957)《巨蛇座之心》(Сердце Змеи,1959)、《丑时》(Час Быка,1969)和《五幅画》[Пять картин,又名《宇宙、宇宙……》(Космос, космос...,1965)]。

⑧关于专访的相关信息详见网站:https://en.russia.ru/news/ekskliuziv-nc-rossiia-pisatel-vadim-panov-o-predstoiashhem-simpoziume-sozdavaia-budushhee。

拟刊发于《世界科幻动态》2025年第1期。

文章仅代表作者观点,供读者参考。