【理论】1950—1977年中国化学科普图书与社会背景的关系(上)

《科普创作》 邵鹏 2019-09-09 21:12

[摘要]1950—1977年《全国总书目》中共收录化学科普图书110部。这些图书先以苏联译著为主,之后中国原创逐渐增多,“向科学进军”口号提出后激增,20世纪60年代开始由于各种政治运动逐渐下降,“文化大革命”中后期有所回升。《十万个为什么》是这个时期发行量最大的百科全书式科普丛书,出版了三个版本,化学部分共五个分册。“文革”期间化学科普图书数量很少,主要用来诠释马列主义和辅助政治斗争。1950—1977年化学科普图书内容上重点介绍最基本的化学知识,以综合性知识、常见的物质和现象、碳和有机物为主。

[关键词]化学科普图书向科学进军《十万个为什么》文化大革命

中国是现代科学的继发性国家。1582年以来,科学文化在中国社会的确立和发展经历了初步认同、表层吸纳、文化表达、体制固化、学术自主、全面整合六个阶段,其中1949年至今为整合阶段[1]。中华人民共和国成立后,中国共产党执政的政府与科学共同体愿望的契合,使中国的科学文化由此进入政府领导、科学共同体主动实施的整合阶段。这种整合的社会背景如何影响科普工作,尤其是化学科普图书的创作和出版,是本文所要探讨的。

化学作为自然科学的一门主要学科,与国计民生联系紧密,几乎所有的工业发展都和化学相关,很多迷信都源于化学知识的缺失,因此对于化学知识的普及是科学文化和科学普及的重要部分。1949年中华人民共和国成立到1978年改革开放开始,一般粗略地将这个阶段称为“前三十年”,对这个时期的科普历史,有人将其全部称为传统科普(1949—1978年)[2]。有人划分为两个阶段:创立与发展阶段(1949—1965年),中断与恢复阶段(1966—1976年)[3]。有人细化为三个阶段:组织建设时期(1949—1958年),广泛实施时期(1958—1966年),衰落停滞时期(1966—1976年)[4]。化学科普整体上符合以上的阶段划分,也有一定特殊性,大致可以分成三个阶段:学习发展期(1950—1966年),中断停滞期(1967—1970年),恢复发展期(1971—1977年)。

本文以1950—1977年的《全国总书目》为数据来源。《全国总书目》是国内唯一的年鉴性编年总目,自1949年以来逐年编纂,收录当年中国出版的公开发行和只限国内发行的各种文字的初版和改版图书。《全国总书目》的体量很大,本文将其中的化学科普图书筛选出来,并根据国家图书馆、国家科学图书馆的馆藏对书目进行核验、增删,最终确定化学科普图书110部,其中原创78部,译著32部。传统的科普研究主要针对三个方面:科普机制、方法、效果的研究;西方科普理论的引进与研究;科学传播[5],很少就某一学科的科普和社会背景及其影响进行讨论。本文试图对1950—1977年化学学科领域的科普图书进行研究,这是前人没有尝试过的。

1.从学习苏联到自主原创

1912年至1949年的民国期间,中国实际上处于不统一状态,虽然有一些原创的化学科普图书,但数量很少。1949年全国政权的夺取,使共产党能够有效地实施对大陆的实质性统一,可以集中力量发展经济,开展社会建设,其中就包含科学文化方面的建设。毛泽东在《新民主主义论》中提出:“民族的科学的大众的文化,就是人民大众反帝反封建的文化,就是新民主主义的文化,就是中华民族的新文化。”[6]1949年9月中国人民政治协商会议第一次全体会议通过了具有临时宪法性质的《中国人民政治协商会议共同纲领》,纲领中吸收了毛泽东的这个论断,并提出:“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。”[7]这一方针成为科普工作的主要指导思想。1953年4月党中央发出了《关于加强对科学技术普及协会工作领导的指示》,这是中国第一个科普文件,该文件进一步解释了科普的宗旨,即宣传普及自然科学和技术知识,提高生产技术水平[8]。1958年9月,中华人民共和国科学技术协会(简称中国科协)成立,从而形成了以政府为主导、中国科协为主体的科普工作模式。国家正式设立科普机构,为科普工作提供了组织基础。

中华人民共和国成立初期,由于意识形态的原因中国与英美等西方国家联系减少,和苏联的关系密切。受此影响,中国全面学习苏联的科学技术,化学科普图书方面更是由科普机构组织对苏联图书进行集中翻译。1959年中苏关系破裂之前,翻译了苏联图书22部,占这个时期全部化学科普图书的一半左右。最具有代表性的是苏联青年科学丛书中的化学部分,共有8部。这些科普图书都是在1951年由开明书店和中国青年出版社统一出版,发行量几乎都在10000册以上。其内容多样,从常见的空气和水,到石油、金属等工业用品,还有简单化学理论的介绍。这些图书的作者都是苏联知名的科普作家,其中最著名的是伊林(1895—1953年),他对苏联科普文学有较大贡献,而且对中国现代科普事业的发展也有很大影响。中国老一辈的科普作家和20世纪50年代成长起来的许多科普作家、科学家,都从伊林的作品中受到教益[9]。中国的《十万个为什么》丛书,书名、体裁、内容都是受到伊林著作《十万个为什么》的影响。

除大量的苏联译著外,这个时期也有原创作品诞生。当时科普工作的宗旨是宣传普及自然科学和技术知识,重点是普及最基本的常识以帮助民众远离愚昧,因此化学科普图书将这些内容进行整合,重点介绍常见的物质,其中占比最高的是空气、水、火。这些都是生活和生产中最为常见的,以此为主要内容既能激发读者对化学的兴趣,又能指导生产。

有关空气的图书结构大体一致,主要包括三方面内容:如何发现空气、空气的组成部分、空气每一种组分的性质及应用。由于这些图书不是专门用作普及化学知识,因此除了化学方面的内容,也有大量物理知识,比如空气的压力、浮力和热胀冷缩等。对水的介绍主要针对其固、液、气三种状态,液态水和化学的关系最为密切,因为水是最常用的溶剂,而且利用溶解度可以对物质进行提纯。关于火的图书中将取火用火和防火灭火置于同等重要的位置。当时科普的一项重要任务是破除封建迷信,因此在几乎所有和火有关的书中都会解释“天火”和“鬼火”。“天火”即可燃物温度积累到一定程度,在氧气的作用下自然燃烧;“鬼火”即池沼、坟地中腐败有机物产生的磷化氢气体[10]。

这一时期的图书篇幅都较小,总字数一般都不超过五万字,有的只有一两万字,且几乎都是三十二开本的小册子,这与读者群体以青少年为主有一定关系。

2.“向科学进军”中的化学知识

1956年中共中央提出了“向科学进军”的口号,制定了《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》,这是中国科技发展的第一张蓝图[11]。同年由全国科普协会和全国总工会联合召开的“全国第一次职工科学技术普及工作积极分子代表大会”,标志着科普高潮的到来[12]。这个时期为了响应“向科学进军”的号召,化学科普作品更加丰富。内容上主要包括化学的基本原理、生产生活中常见的化学物质与现象。当时的国家处于国民经济的恢复时期,急需进行经济建设,在这样的时代背景下正确掌握化学知识就是做好经济建设的基础。

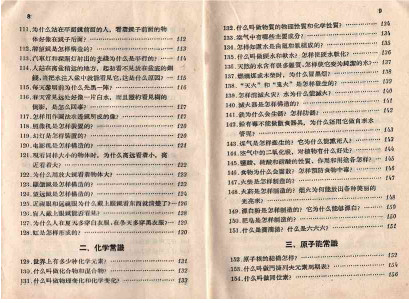

化学知识比较庞杂琐碎,加之当时民众的认知水平较低,因此很多图书采用了问答的形式。比如1956年出版的《自然常识问题解答1(物理、化学、原子能部分)》,发行了224800册,是当时发行量最大的化学科普图书。该书总共有170个问题,其中23个涉及化学常识,29个涉及原子能常识[13]。知识点设置较为系统,问题都很朴素(见图1)。每个问题相对独立,对问题的回答在200~500字,语言简短、通俗。由于当时民众文化水平不高,大量的化学科普图书都是这样的语言风格。

图1《自然常识问题解答1(物理、化学、原子能部分)》部分目录

当时与化学工业联系最紧密的是有机物、金属和玻璃制品。有机物部分主要有三方面内容:碳的基础知识、煤、石油。碳的基础知识中比较有代表性的是《碳的一家》,针对青少年运用了大量比喻,将碳的单质和化合物统称为“碳的一家”,“家长”就是碳单质,“亲属”即各种化合物。碳之所以对人类有重要意义,是因为碳是构成一切有机体的最基础元素,生物也被称为“碳基生物”[14]。

重工业通常是一国工业的支柱,煤和石油作为能源至关重要,它们被称为“黑宝石”和“黑金子”,“工业的粮食”和“工业的血液”。由于煤和石油的重要价值,相关的科普读物的发行量也都比较可观,其中《煤的故事》达到46000册。关于煤的图书内容主要包括:煤的产生、煤的发现史、煤的种类、煤在工业上的广泛用途以及煤矿的分布和开采,有些书还会介绍一些著名的煤矿[15]。石油的相关图书内容包括:石油的产生和发现、石油中的不同组分及其用途、石油的分布和开采。相比煤矿,人类对石油价值的认识更晚,而且石油中有待开发的资源更多,因此关于石油的图书还会对石油未来的应用进行展望。作为石油产业的衍生品,塑料已经成为人们生产和生活中的重要材料之一,因此还有一些关于塑料的图书,介绍塑料的发明、种类以及应用。

《金属的世界》中介绍了钢铁、铜、贵金属、放射性金属,等等,对生产生活中的金属进行了概述[16]。钢铁的应用最为广泛,所以和钢铁有关的图书也最多,除了介绍钢铁品种、特性和应用,还有介绍炼钢的作品。此外,钢铁的化学性质决定它在使用过程中会生锈,因此有专著谈及生锈和防锈的话题[17]。

玻璃在工业上也是一种重要材料,苏联的译著中介绍了玻璃的发现史、制作过程、常见的玻璃及其各种应用。玻璃是一种硅酸盐材料,硅酸盐材料很丰富,早期的陶器和瓷器也在人类生活中扮演了重要的角色,随着科技的进步还诞生了很多新型硅酸盐材料,如高温陶瓷等。

— — 未完待续 — —

参考文献

[1]任定成.中国近现代科学的社会文化轨迹[J].科学技术与辩证法,1997(2):36-42.

[2]申振钰.中国科普历史考察[N].大众科技报,2003-3-18(3).

[3]司有和.中华人民共和国科技传播史[M].重庆:重庆出版社,2005.

[4]朱效民.建国以来我国科普发展的历史回顾[M]//刘华杰.科学传播读本.上海:上海交通大学出版社,2007:45-58.

[5]刘新芳.当代中国科普史研究[D].合肥:中国科学技术大学,2010.

[6]毛泽东.新民主主义论[M].北京:人民出版社,1976.

[7]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编(第一册)[M].北京:中央文献出版社,2011.

[8]何志平,尹薛成,张小梅.中国科学技术团体[M].上海:上海科学普及出版社,1990.

[9]张亚娜.苏联科普作品对中国科普发展影响研究[J].科普研究,2014,9(4):72-77.

[10]王文钊.火[M].保定:河北人民出版社,1956.

[11]国家科委调研室.解放和发展科技生产力的历程[J].当代中国史研究,1994(4):21-26.

[12]Ren Fujun,Zhai Jiequan. Communication and Popularization of Science and Technology in China[M]. Springer Science &Business Media,2013.

[13]葛佩琦.自然常识问题解答1(物理、化学、原子能部分)[M].保定:河北人民出版社,1956.

[14]叶永烈.碳的一家[M].上海:少年儿童出版社,1976.

[15]王宗靭.黑金子自述[M].郑州:河南人民出版社,1959.

[16]叶永烈.金属的世界[M].合肥:安徽人民出版社,1963.

[17]费多洛夫.怎样防锈[M].上海:开明书店,1951.

致谢:本文撰写过程中得到了任定成教授的指导,谨此致谢!

来源:《科普研究》2018年第6期