【理论】中国科学院参与电视综艺节目的模式探析(上)——以《我是未来》和《机智过人》第一季为例

中国科普作家协会 孙月茹 莫扬 2019-08-09 14:45

[ 摘要 ] 中国科学院科学传播局建立以来,中科院作为国立科研机构的科学传播活动逐渐系统化和规范化,科学传播工作进入了新阶段。近年来在综艺节目类型不断丰富的背景下,中科院也参与到一些科技类综艺节目中来。本文通过中科院参与电视综艺节目的两个代表性案例,探讨了中科院传播局成立后,中科院作为国立科研机构参与到电视综艺节目中进行科学传播的相关实践,总结了中科院参与电视综艺节目的两种模式:“资源支持”模式和“内容合作”模式,并根据实践过程中的问题提出建议。

[ 关键词 ] 中科院 综艺节目 参与模式

科学家和科研机构作为科学知识和信息的发现者和生产者,在当下的科学传播中发挥着不可替代的作用。一般来说,科学家和科研机构面向公众的科学传播方式分为两种:通过科普活动将科学知识传播到公众中去的直接方式和借助大众媒体进行传播的间接方式[1]。而后者则是公众获取科技信息的主要渠道。2018年中国科协发布的第十次中国公民科学素质抽样调查结果显示,电视媒体是公民获取科技信息的最主要的渠道(68.5%),其次是互联网(64.6%)[2]。

中国科学院(以下简称中科院)作为我国自然科学最高学术机构,一直以来致力于科学传播工作。在与媒体开展科学传播活动方面,中科院不断丰富实践,开展和参与了多种形式的传播活动——包括召开科技成果新闻发布会、参与录制电视节目等。很长一段时间以来,中科院参与的电视节目只限于新闻时事类和纪录片类,而在当下中国电视综艺节目不断发展,多元类型综艺节目“井喷式”呈现的趋势下[3],中科院作为国立科研机构也开始参与到一些科技类的综艺节目中来,这也是中科院与媒体开展科学传播活动前所未有的新形式。

本文通过中科院参与电视综艺节目的两个代表性案例,探讨了中科院科学传播工作自科学传播局(以下简称传播局)成立后进入新阶段以来,中科院作为国立科研机构参与到电视综艺节目中进行科学传播的相关实践和参与模式的变化。

1 中科院与媒体的科学传播实践

作为拥有丰富科学资源和公信力的国立科研机构,科学传播一直是中科院十分重视的工作。但是在2013年以前,中科院并没有专门的部门或专职人员负责与媒体合作开展科学传播活动,常规工作也仅限于所属科研院所科研成果的信息发布以及帮助一些媒体联系科学家采访,这些均由中科院办公厅综合处的1至2名联络人员负责。由于人力不足、人员级别也不够高,动员力不足,组织联络工作往往不到位,常常出现找不到合适的科学家或者科研院所并不积极配合等情况。2013年5月,中国科学院机关实施改革,成立了科学传播局,专门负责组织、管理、指导和协调院属单位的科学传播工作和活动,面向国内外开展重要创新成果、科研进展的公众传播,弘扬科学精神,发展科学文化(①来源于中国科学院科学传播局部门职责[EB/OL]. [2018-11-01]. http://www.bsc.cas.cn/.)。传播局成立后,中科院的各类科学传播活动有了专门的部门进行策划、执行和管理,中科院及其所属科研院所与外界媒体的互动和联络也更加集中化和规范化,传播局在中科院和大众媒体之间承担了组织、协调和统筹的作用。传播局负责媒体联络的是新闻联络处,该部门的工作人员来自于新闻传播和自然科学两种学科背景,在掌握科学共同体规范的同时也了解媒体传播规律。新闻联络处最初以及常规的科学传播活动是为中科院所属科研院所联络媒体召开重大科研活动和科技成果的新闻发布会以及组织媒体深入院所进行专题采访。随着科学传播实践的不断开展,传播局的媒体联络机制得到完善,与媒体的合作也不断深入,科学传播的工作界面不断拓宽,由科研成果的报道传播拓展到娱乐化的综艺节目领域。

2 中科院参与电视综艺节目的发展历程分析

在综艺节目类型多元化发展的时代,科技类综艺节目也成为电视台创作的热门领域。特别是2017年国家新闻出版广电总局(现国家广播电视总局)在《关于把电视上星综合频道办成讲导向、有文化的传播平台的通知》中对“科技节目”的倡导,给综艺节目在选题制作上带来了直接影响,也为综艺节目提供了一个新方向[4]。科技类综艺节目制作的一个重点是实现节目娱乐性和科学性的平衡,在这种情况下,电视媒体开始寻求权威的科学家对节目提供科学性的指导,中科院也由此参与到各类科技综艺节目中来。

2.1 中科院参与综艺节目的起始与基础

中科院参与综艺节目始于2016年参与《开讲啦》节目的“科学人物专刊”系列,在此之前,中科院参与的电视节目只限于新闻时事类和一些纪录片。《开讲啦》是2012年央视综合频道与上海唯众传媒公司共同创制的一档演讲类的综艺节目,他们在“演讲嘉宾”的邀请上侧重于能为青少年答疑解惑和提供指引的“科学家”和“艺术家”等行业知识精英。中科院传播局根据节目主题和风格,为该节目推荐了一些经常在镜头前曝光,擅长在公众科学传播舞台进行演说的明星科学家,录制的节目包括《潘建伟:探索的动机》《王贻芳:科学有什么用?》以及《高福:共享科研成果,我们义不容辞》等,唯众传媒公司也由此与中科院传播局建立了合作。传播局的工作人员一方面对中科院科学家的研究领域、科研成就以及科学传播能力了解深入,另一方面在长期与媒体开展科学传播实践的过程中掌握了电视节目的传播规律,在协调媒体和科学家沟通的同时,能够为节目制作方联络和推荐合适的嘉宾,以达到节目预期的综艺效果。这也为之后中科院参与其他科技综艺节目奠定了基础。

继《开讲啦》节目之后,中科院还参与了央视《加油!向未来》、湖南卫视《我是未来》等综艺节目,参与科技综艺节目也逐渐成为中科院科学传播的一种模式,中科院科学传播组织主体的变化也使其能够在科学资源方面给予电视媒体系统性的支持。在《我是未来》每期节目结束时,主持人张绍刚会在结束语中感谢“中国科学院传播局对节目的特别支持”,这也是中科院作为综艺节目的参与主体,首次在节目中被提及。在这里,我们把《我是未来》这样以推荐科学家来“特别支持”科技类综艺节目的方式,视作中科院参与科学类综艺节目的基础模式,中科院科学传播组织主体——传播局的成立是这一模式得以形成的重要因素。

2.2 中科院与电视媒体的深入合作

在与一些大众媒体以及传媒公司建立了合作关系的基础上,2017年中科院第一次与媒体共同主办、共同策划了一档科技综艺节目——《机智过人》。该节目由央视和中科院共同主办、央视综合频道与长江文化股份有限公司共同制作,于2017年8月在央视综合频道黄金时段播出。在《机智过人》节目立项到播出的全过程中,中科院始终作为重要的传播主体参与其中,在节目的内容制作和把关上发挥着不可替代的作用。这也是中科院在长期与大众媒体进行合作的基础上,与电视媒体展开的一次深入合作——即从资源与渠道的合作上升到内容的合作。

3 中科院参与综艺节目的“资源支持”模式——以《我是未来》为例

中科院参与科技类综艺节目是从资源支持起步的,其代表就是湖南卫视的《我是未来》节目,也就是在该节目中,中科院正式被公开定性为“特别支持”单位。

《我是未来》是由湖南电视台和唯众传媒联合制作的一档科技综艺节目,于2017年7月30日至10月15日在湖南卫视播出。该节目以“原创科技秀”为主题,在每期节目中向观众展示高端流行科技成果,并邀请科学家进行与科技有关的主题演讲,为观众带来未来科技发展与人类生活的启迪。在这档以“未来科技发展”和“科学家”为主题的科技综艺节目的策划与制作中,科学家的参与是必不可少的。在中科院传播局与唯众传媒有过合作的基础上,湖南卫视和唯众传媒再次找到中科院寻求科学资源上的支持,即为节目推荐和联络符合节目内容定位以及风格的科学家,而参与一档科技综艺节目也是中科院在创新科学传播渠道和理念方面所一直倡导的。

表1 中科院参与《我是未来》节目录制的科学家一览表

3.1 传播局为《我是未来》节目提供的支持

在《我是未来》节目的创制过程中,传播局的主要工作是根据节目组要求,为其推荐所需学科领域的科学家进行节目录制、联络和动员知名科学家为节目进行宣传以及为节目组筛选科学技术和科学家进行把关。在12期节目中,中科院传播局共为节目联络和推荐了生物医学领域、遗传学领域、医药等领域的4位科学家,其中有两位科学家录制了超过一半期数的节目(具体录制情况见表1)。另外在相关宣传片的拍摄中,传播局联系和组织了中科院植物研究所等9个研究所的12名科学家进行了录制。除此之外,在《我是未来》的看片会上,节目组还邀请了中国科学院院士林群、陈和生,中科院遗传与发育研究所研究员朱立煌、田烨等为“我是未来”宣传代言,拍摄宣传海报。在《我是未来》这样一档以“科技和未来生活”为主题的综艺节目中,科学家嘉宾的出席及其对相关科学话题的看法和讨论是节目内容的重要组成部分,中科院众多自然学科的科学家资源为《我是未来》多期节目以及相关宣传片的拍摄提供了长期的支持。唯众传媒创始人兼CEO杨晖也表示,为了保证节目的科学真实性,节目团队需要在筛选科学技术和科学家方面特别严谨,而在团队成员全是文科生的情况下,中科院科学传播局为此提供了支持[5]。

在为《我是未来》这类科学类综艺节目提供科学专家时,中科院传播局考虑到节目的关注度和娱乐化需求,优先为节目组推荐善于表达、语言风格比较适合电视节目的科学家和专家。例如,在宣传片的录制过程中,中科院空间工程与技术中心的研究员张伟表示,他经常接受一些类似的媒体采访和访谈节目的录制,对电视节目的录制过程也比较熟悉。国家天文台研究员苟利军也是一位致力于天文科普的科学家,他于2015年翻译出版了《星际穿越》一书[6],同时还为多部科普书籍的翻译做了审稿,并参加了多场天文科普演讲。

3.2 《我是未来》节目的传播效果

《我是未来》节目共播出12期,52城最高收视率0.779%,全网最高收视0.99%,开播阶段融合力指数位居省级卫视综艺第9(②数据来自泽传媒,融合力指数反应节目在网络传播的情况,通过网络数据监测获得),领先于同类型其他综艺节目。播出阶段的网络话题讨论度也在众多电视节目中排在前列。在当下电视娱乐节目层出不穷、电视综艺节目过度娱乐化的现象越来越严重背景下,对于科技类综艺节目来说,权衡好其娱乐性和科学性是实现节目传播效果的重要途径。在这种情况下,中国科学院作为国家最高自然科学研究机构参与到节目中来大大增强了节目的科学权威性。一方面,中科院众多科学家在节目宣传片和宣传海报中为《我是未来》代言提升了节目宣传的影响力和科学说服力,另一方面中科院传播局对节目组科学家嘉宾筛选方面的支持也进一步确保了节目内容的科学真实性。而中科院作为科学知识和信息的生产者,能够通过娱乐化的电视媒体将“束之高阁”的科学知识以通俗化和易于接受的形式传递给公众,实现了真正意义上科学的“普及”。此外,作为一档以“未来科技与生活”为主旨的节目,不同领域的科学家在节目中发表对未来技术发展和人类生活的看法,也实现了不同科学家科学思想和精神的传达,即实现了刘华杰所提出的“二阶传播”[7](③刘华杰提出,一阶科学传播是指对科学事实、科学进展状况、科学技术中的具体知识的传播;二阶科学传播是指对与科学技术有关的更高一层的观念性的东西的传播,包括科学技术方法、科学技术过程、科学精神、科学技术思想、科学技术之社会影响等的传播)。

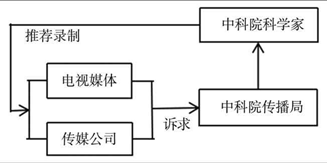

在《我是未来》节目制作运行中,中科院只是把自己的优势资源即科学家筛选、推荐出来给节目组,科学家们参与到节目组的团队中,以个人的专业身份参与到节目内容制作和运行中去。而中科院还算不上是节目的共同主办方。因此,我们将这种模式归纳为“资源支持”模式(见图1)。

图1“资源支持”模式

— —未完待续— —

参考文献

[1] Laura Bowater,Kay Yeoman. Science Communication:A Practical Guide for Scientists[M]. Chichester:A John Wiley&Sons,Ltd,Publication,2012.

[2]喻思南.中国人科学素质更高了[N].人民日报,2018-09-19(12).

[3]刘俊,胡智锋.多元类型的“井喷”:中国电视综艺节目内容生产的新景观[J].中国电视,2015(2):22-25.

[4]何媛.中国科技类综艺节目的发展及传播策略研究[J].西部广播电视,2018(9):65-66.

[5]王晴川,叶心冉,杨铁,等.《我是未来》:冷科技要做到暖传播——与唯众传媒创始人谈科技类电视节目创新[J].南方电视学刊,2017(6):30-36.

[6]张文静.国家天文台苟利军——一个接地气的“极客”[N].中国科学报,2016-03-18(2).

[7]刘华杰.整合两大传统:兼谈我们所理解的科学传播[J].南京社会科学,2002(10):15-20.