【纪念霍金】公众的科学观

轮椅天才的奇迹——霍金的人生和宇宙 卞毓麟 2018-04-21 11:46

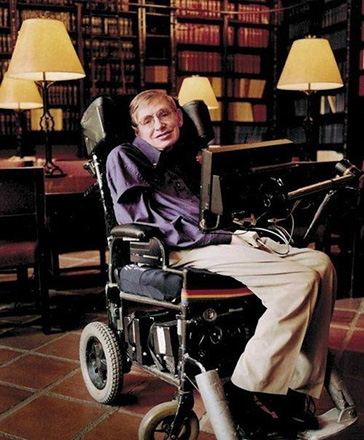

斯蒂芬·威廉·霍金 1942年1月8日生于英国牛津

1989年10月,霍金在西班牙作过一次讲演,题目是《公众的科学观》。他谈到:

“现今公众对待科学的态度相当矛盾。人们希望科学技术的新发展继续使生活水平稳定提高,另一方面却又由于不理解而不相信科学。一部影片中出现在实验室里制造弗兰肯斯坦机器人的疯狂科学家,便是这种不信任的明证。”“但是,公众对科学,尤其是天文学兴趣盎然,这从诸如电视系列片《宇宙》和科幻作品对大量观众的吸引力一望即知。”

《公众的科学观》后来收进了《霍金讲演录》一书。上面引用的这段话内涵极丰,不妨稍作解说。1818年,英国大诗人雪莱的夫人玛丽年方21岁,就出版了幻想小说《弗兰肯斯坦》。故事梗概为:富家子弟维克多·弗兰肯斯坦酷爱自然科学,发现了生命的秘密,并用解剖室和陈尸所里的材料制造出一个身高8英尺(约2.4米)、容貌狰狞可怖的怪人。极度的恐惧使维克多把自己的造物撵了出去。怪人的报复手段令人毛骨悚然,致使维克多发誓要亲自铲除这个恶魔。他追踪怪人,直至心力交瘁含恨身亡。那个怪人则因厌恶人世无情,而悲凉地消逝在北极的茫茫冰雪中。

《弗兰肯斯坦》一书影响深远。“弗兰肯斯坦”也成了一个具有特定含义的英语单词:“作法自毙者”。弗兰肯斯坦的故事被一再搬上银幕,由它开创的主题也为后世的科幻小说反复采用——人类造出了“科学怪人”或“机器人”,到头来反为后者所害。但是,将机器人描绘成为所欲为的怪物毕竟有悖于科学真情,并对社会公众造成了不利的心理影响。20世纪40年代,美国作家艾萨克·阿西莫夫扭转了这种局面,他笔下的机器人大多是人类的好伙伴。这才是人类研制各种机器人乃至发展一切高新技术的本意所在。

《弗兰肯斯坦》风光依旧

《宇宙》的作者卡尔·萨根是一位传奇式人物。他兴趣广泛,学识渊博,魅力十足,阿西莫夫曾夸他“具有米达斯点物成金的魔力,任何题材一经他手就会金光闪闪”。萨根科研成果卓著。为了表达对他的敬意,第2709号小行星被命名为“萨根”,1997年7月4日在火星上着陆的探测器“火星探路者号”也被重新命名为“卡尔·萨根纪念站”。他是探索地球外生命的带头羊。美国著名天文科普刊物《天空和望远镜》为此刊登了一幅漫画:两个模样怪异的外星人刚下宇宙飞船,就向一位地球人请求:“带我们去见卡尔·萨根吧!”

20世纪80年代中期,中国中央电视台获得英文版电视片《宇宙》后,希望赶在两个月内译出全部13集文字脚本。结果,虽无重赏,亦有勇夫。脚本由吴伯泽、王鸣阳、朱进宁诸先生分头执译,最后由吴伯泽和我总审通校,基本按时交卷。译本质量甚高,可惜好事多磨,此后10余年该片并未在中国的荧屏上现身。2002年伊始,《宇宙》终在有关领导人的直接关注和多方人士的共同努力下露面,科学爱好者们为之雀跃,而萨根本人已于1996年12月因骨髓癌并发肺炎去世,年仅62岁。

英文原版的卡尔·萨根著《宇宙》

来源:本文节选《轮椅天才的奇迹——霍金的人生和宇宙》,略有删改。