【作品欣赏】天梯(上)

《科普创作》 章杰 2018-12-20 20:18

明媛和男友大万即将离开“太微”号空间站,搭乘太空电梯——天梯,回到地面。明媛是正在窜起的影歌双栖明星,大万是跨国公司ABA集团的少东,“太微”号的上上下下都在谈论他俩,站长还特地以视频为他们送行呢!

“太微”号距离地面两百千米,由二十个工作舱构成,加上广阔的太阳能板和通信系统,总面积约有四个足球场大小。建造空间站,最棘手的是运补问题,过去只能利用一次性运载火箭或可重复使用的航天飞机,成本高不说,还有安全上的顾虑。自从有了用纳米碳管缆索建造的天梯,运补问题就不那么困难了。

1895年,俄国科学家齐奥尔科夫斯基造访巴黎,受到埃菲尔铁塔的启发,提出“天梯”的概念,即建造一座高塔,直达地球同步轨道。进入20世纪,又有许多人提出类似的观念。1979年,英国科幻作家克拉克出版《天堂之泉》,设想在距离地球十万千米的同步卫星上,伸展出一个梯子,和地面相连,人类可以乘坐天梯直达太空。

天梯从理论变成事实,和纳米碳管的发现有关。过去只知道碳原子所形成的晶体有六方晶系的石墨和四方晶系的钻石,1985年科学家发现了第三种碳的结晶——呈球形的富勒烯。将富勒烯拉长,就成为纳米碳管,这是自然界最微小的管子,它具有质量轻、抗热性佳、抗拉强度高、富弹性、导电性佳等特点。纳米碳管的弹性及韧性,非常适合作为高分子材料的添加物,制成质量极轻,弹性、韧性极佳的材料。

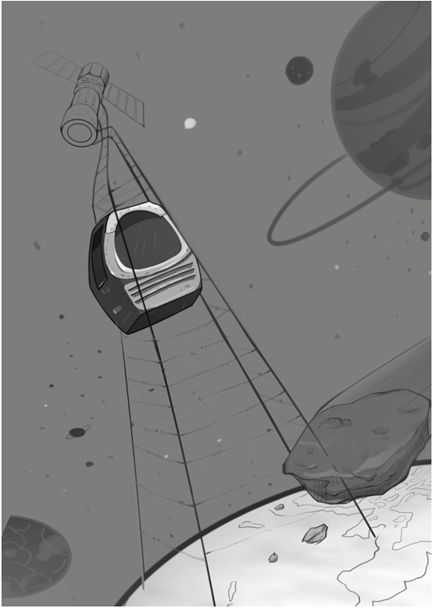

“太微”号宇宙飞船的运载天梯主要由悬吊缆索和轨道构成。纳米碳管缆索有四根,悬挂在空间站的四个支撑点上,一直延伸到位于平流层底部的近地端基地,这里不会受到风雨雷电等气象因素的影响。四根缆索之间,每隔一千米就有纳米碳管缆绳相连,形成一个个“口”字形。至于天梯轨道,是用纳米碳管复合材料制成的,每千米就有纳米碳管缆绳辐射而出,连在四根缆索上。天梯轨道的远地端,挂在空间站正中央的运补舱下方,方便人员和货物的运补。

天梯的运载舱分为两层,上层是客舱,下层是货舱。客舱只能坐六人,面对面坐两排,很像地面上的缆车。客舱主要供空间站上的工作人员,也就是航天员搭乘,有了剩余舱位才开放给观光客。明媛和大万一年多前就登记了,直到一个月前才接到通知,经过严格的身体检查,又上了八堂太空知识讲习课程,才有机会登上“太微”号空间站。

(吴飞宇/绘)

天梯的近地端基地平台离地面一万米,由钛铝合金构成,以“太微”号为定子,由四根纳米缆索悬吊在平流层底部。这里没有风雨,但空气稀薄,气温常年零下五十摄氏度,所以不能有长驻人员,所有的工作都由机器人代劳。明媛和大万先搭乘高空直升机到达近地端基地平台,再经由密闭的空桥进入天梯运载舱,一个多小时后就到达离地面两百千米处的“太微”号空间站。

明媛和大万在空间站待了三天。他们出了天梯,进入空间站,就没离开过运补舱。运补舱只有面包车大小,上头有三个可折叠的活动铺位,一个是给执勤人员用的,另两个给观光客使用。睡觉时必须用三道强力魔术贴绑在铺位上,以免身体因失重而飘浮起来。

“太微”号的二十个工作舱虽然有阀门相连,但必须得到许可,键入密码,通过人脸和虹膜辨识系统才能进入另一个工作舱。明媛和大万只是前来体验太空生活的观光客,没必要让他们进入其他工作舱。

再说一般工作舱被仪器占满,几乎没留出过道,在失重的情形下,科研人员要飘浮着爬进座椅。这样的环境哪适合观光客进入!运补舱没有太多仪器,和其他工作舱比起来算是宽敞多了。

对于过惯都市夜生活的明媛和大万来说,这趟太空旅行既不浪漫又无趣味。然而太空旅行代表的是财富和身份,他俩一个是跨国公司ABA集团的少东,一个是正在冉冉升起的影歌双栖明星,媒体上接二连三的报道,使得他俩和ABA集团的知名度不知跃升了多少倍。ABA集团企划部门的精算师早已估算过,砸下两千万美元,让大万带着明媛来趟太空之旅,回收利益将是成本的一百倍!

为了增加宣传效果,明媛和大万一接到获准登上“太微”号的通知,ABA集团就宣布将提拨一亿美元,作为航天科系研究生和航天人员子女的奖学金。过去有不少富豪登上“太微”号,一来不是高富帅,二来没有明星加持,空间站上的人员对他们的来或去,都不会有多少关注。明媛和大万就不同了,他俩还没来,就成为了“太微”号上上下下谈论的对象。

现在明媛和大万就要搭乘天梯回到地面了。站长特地让他们以视频向“太微”号上的员工道别。大万是名副其实的高富帅,风度翩翩,在屏幕上一出现,就迷倒了空间站上的所有女员工。明媛出身名门,留过学,是典型的大家小姐,没有一点儿世俗味,她为“太微”号员工清唱离别歌TimetoSayGoodbye,唱着唱着,眼睛已真情流露地泛着泪光。“太微”号上的男男女女太喜欢这对璧人了,然而不论怎么喜欢他们,这对璧人就要离去,日后只能在媒体上才能看到他们。

从“太微”号运补舱向下望,天梯和用来支撑天梯以及悬吊近地端基地的四根缆索就在脚下,像一组越来越细的绳索,直达视力极限。三天前,明媛和大万就是搭乘脚下的天梯来到“太微”号空间站的。天梯上升速度平均每秒五十米,从开始加速上升,到升至两百千米外的同步空间站不过一个小时多一点。下降时速度慢些,特别是进入地球引力范围时,但全程也不过一个半小时左右。天梯的客舱有空调设备和供氧设备,也会自动调节舱压,搭乘的感觉其实和搭飞机没有太大差异。

明媛和大万就要回到地球了,在空间站运补舱待了三天,从强化玻璃窗口向外望,即使是空间站上的白天——地球和空间站面向太阳时,由于没有空气或尘埃反射光线,不但背对太阳的一面一片漆黑,面对太阳的一面除了亮得不能再亮的太阳,周遭也是一片漆黑,只有泛着蔚蓝色光芒的地球有点生气。

行前讲习时,教官一再强调的黎明时分地球在视野中升起,黄昏时分在视野中沉落的壮观景象,他俩看一次也就不想再看了。太空中失重的飘浮感,刚来时觉得新鲜,但随即觉得碍手碍脚,连互相依偎或接个小吻都不方便,更不要说做其他事了。

明媛以视频演唱TimetoSayGoodbye时极富感情,其实她和大万一样,内心并不觉得“太微”号有什么值得留恋的。天梯只有运送货品或运送航天员时才会启用,没有固定的班次。他俩之所以排了一年多队才有机会造访“太微”号,就是因为要配合空间站的需求。三天前有四位航天员休假期满,还要运送一批饮用水和太空食品,他俩才有机会跟着上去。三天后将运送一批需要维修的器材和四名航天员返回地球,他俩才能跟着回去。这都是事先安排好的。

明媛和大万可以带回地球的纪念品只有一瓶三百毫升的“太空水”,瓶子上镌刻着“太微”号徽章。太空中的水分弥足珍贵,他们漱口、擦脸或擦澡的水(空间站上不能洗澡),尿液和粪便中的水,甚至汗腺和呼吸所散发的水分,都会回收利用,过滤成洁净的饮用水。这一小瓶太空水来自空间站上的每一个人——当然包括明媛和大万,的确具有纪念意义。

太空水放在运补舱置物架的圈套上,如果不一一套住,会飘得满舱飞。离开“太微”号运补舱、进入天梯的乘客舱之前,每人可以拿一瓶做纪念。大万自己拿了一瓶,顺手递给明媛一瓶,明媛没接,摆着手说:

“恶心!要这个干嘛,你也不要拿吧!”

“我怎能不拿!”大万的脸上露出诡异的笑容,“水里有你,有你的啊!”

“恶心死了!”明媛故意做出不屑的表情,其实内心已有点荡漾。

启程前,四名待返的航天员,从各自的工作舱通过重重阀门来到运补舱。四名航天员中有三名是回地球休长假的,另一名是因故被遣返的。那三名休长假的都没拿太空水,只有因故被遣返的那位拿了一瓶,大概是因为他知道自己没机会再回来了。

天梯将要下降的预备铃声响起,明媛、大万和四位航天员抓着墙上的抓手,蹒跚地进入了天梯的客舱。大家根据影音视频指示,各自按下座椅的三个按钮,随着一阵“咂咂咂”的响声,从椅背两侧伸出三道像手臂似的软箍,将乘客的头部、肩部和腰部牢牢地扣在座椅上。

天梯即将下降,明媛和大万都兴奋得脸上发光。明媛幻想着自己从高空直升机上走出来,眼前出现成千上万的影迷和数也数不清的媒体记者,她的新闻将成为所有媒体的头条。大万幻想着ABA集团的市值第二天至少上升一个百分点,那可是几十亿美元啊!总之,几个小时后就会美梦成真,在“太微”号上窝了三天是多么值得!

远在地球上的控制中心早已通过遥测,检视过舱内的维生系统,如温度、气压、人造空气的成分等,所有的参数和指标都没问题了,控制中心下达指令给“太微”号,天梯随时可以下降。

一段轻快的音乐响过,天梯乘客舱中响起柔婉的语音合成女声:“亲爱的乘客,天梯五分钟后启动。天梯急速下降时您会有身体变轻、像是要甩出座位的感觉,请您放心,您已固定在座椅上,是不会有安全问题的。天梯到达地面需大约一个半小时,不供应饮食和饮水,请大家体谅。”

接着又是一小段轻快的音乐,然后听到机器的“咂咂”声,这是天梯运载舱解除和空间站联结所发出的声音,接着电磁弹射系统将载运舱弹离“太微”号,磁浮动力启动,天梯有如急速下降的云霄飞车,以快得让人心脏要跳出来的速度,沿着纳米碳管轨道向下滑行。约五分钟后,舱内又响起语音合成的女声:

“亲爱的乘客,现在您大概已经适应了急速下降所引起的不适感,不再有鼻塞、头痛等症状。我们的速度将维持在每秒五十米,接近大气层时会逐渐减速,最后将以一般电梯的速度落在基地上。祝大家旅途愉快,再见。”

乘客舱百分之百密闭,舱压始终不变,从乘客舱的圆形抗压小玻璃窗望出去,外面是无尽头的黑暗,感觉不出和外界做相对运动。乘客们像是跌落无底洞似的,一直跌下去,跌下去……当天梯运行了约莫半个小时后,忽然发生剧烈摇晃,接着下降的速度似乎慢下来,这时忽然响起急促的男声:“这里是太空中心,这里是太空中心,天梯的近地端基地平台被陨石击中,所产生的扭力,使得纳米碳管缆索在距离空间站不远处打了结,现在只能往下,不能往上。我们已派出两架高空直升机前往近地端基地探察,你们将暂时停留在离地面一百二十千米处,一旦没问题了,就会重新启动。请大家放心,请大家放心。”

——未完待续——

作者简介

章杰,原名张之杰,台湾地区科普、科幻作家。1978年开始科幻创作,出版科幻集《绿蜻蜓》《凤凰涅槃》《什么也没发生》。主编《幻象》,2011年发起成立中华科幻学会。

本文转载自《科普创作》2018年第4期。

《科普创作》是中国科普作家协会会刊,以刊登科普科幻原创作品及评论为主,刊物为季刊,每年3月、6月、9月、12月的20号出刊,欢迎投稿订阅。投稿邮箱:kepuchuangzuo@126.com;联系人:姚利芬。