【作品欣赏】清蔬——荠菜

中国科普作家协会 万福建 2018-12-18 21:22

东风送暖雨如酥,春天总是花事纷纭。散见于田野、溪畔的荠菜,开出一片繁密的碎花,星星点点。似乎过于羞怯,荠菜尽量矮着身子,那样细致、娇小,而绿是朦胧的,使原本梦幻一样的景致,在早春的土地上蠢蠢欲动,仿佛一段隐秘的心事。

荠菜花毫不起眼,实在是过于微小,它们需要整片整片地盛开,来创造一种浩大的声势。停下探寻的脚步,我们把身子贴近大地,才能闻到一丝细软的清香。她是春天和大地的女儿,女儿的美丽、清香,也同样属于大地和春天。

因为是地道的乡间野菜,荠菜唾手可得,过去百姓每以充饥,它唤醒了我的童年记忆。母亲曾对我们姐弟说,“荠菜是个宝,吃了长生不老”。在洪泽,挖荠菜俗称“挑荠菜”。小时候,由于缺粮少食,春日放学后,我常与伙伴一起去挑荠菜。

走在松软的田野上,那经冬长眠的荠菜如炊烟淡然,忽而绽放出柔情的思绪。众多蜂蝶上下翻飞、左右追逐,演绎出一派生机盎然的春色!傍晚,我们挎着满篮荠菜,疲惫地回到家里。那时,娘看到我那张拖泥带水的脸,真不知是喜是嗔?

荠菜别名护生草、净肠草、香菩菜、粽子菜、地米菜等,尤以“百岁羹”最为著名。它是十字花科植物,其叶多呈羽状分裂,披茸毛,色泽碧绿,花白,很俏丽。荠菜嫩时味道很鲜美,不仅营养丰富,而且性味甘凉,颇具清热止血、平肝明目的功效。

母亲变着花样做荠菜,让我们百吃不厌。那清爽细嫩的滋味,丝丝缕缕的清香,仿佛还留在唇齿间,至今想来,仍令我垂涎欲滴。荠菜吃法多样,做馅、炒菜、熬粥、煮饭皆可。纵有这般好处,它还是溪边地头的野菜,真是不可思议。

“三月三,荠菜当灵丹。”荠菜入馔的历史悠远,早在西周时即为先民盘中餐。为什么没被驯化成家菜?这是一个无法解开的谜。《诗经》云:“谁为荼(苦菜)苦,其甘如荠。”屈原《九歌》有“荼荠不同亩”之句,表明春秋之际已有人工栽培。

及至前汉,《尔雅》更有“荠味甘,人取其叶作菹及羹亦佳”之说。入唐,荠菜已成新春馈赠礼品,“春日春盘细生菜,盘装荠菜迎春饼”即此谓也。在这场春天的盛宴中,我们恨不得多长几根舌头,也许根本来不及品味,一切和着暖暖的阳光,很快吞下肚去。

《本草纲目》记载荠菜的药用价值:“荠菜弱,明目得肝。”从现代营养学来看,荠菜富含胡萝卜素、维生素B、维生素C、钙、铁等元素,其中胡萝卜素能代谢生成维生素A,避免视网膜黄斑变性,可预防眼部肌肉衰老,有效治疗眼睛干涩的毛病。

传说,相国千金王宝钏抛绣球选中贫婿后,因父亲阻挠,毅然来到长安郊外武家坡,居寒窑、挖野荠,熬过整整十八载苦难生活,终与衣锦还乡的丈夫团聚。荠菜虽小,助贫救苦有一功。历代清贫书生与落魄寒士,因之没少与荠菜休戚相关、荣辱与共。

荠菜的味道在民间口碑极好,也常入迁客骚人诗文。唐代孟浩然感伤“天边树苦荠,江畔舟如月”;杜甫自曝靠“墙阴老春荠”度荒,“时危始识不世才,谁为荼苦甘如荠”;白居易庆幸“满庭田地湿,荠叶生墙根”;孟郊则悲叹“食荠肠亦苦”。

北宋司马光心生“后檐数户地荒秽,不剪欲令生荠花”的愿望;范仲淹幼年家贫,常以荠菜供馔,《荠赋》有“陶家瓮内,腌成碧绿青黄;措大口中,嚼出宫商角徵(zhēng,征召)”之吟;苏轼贬官闲居,为求口福,“时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹”,并戏称“东坡羹”,“天然之珍,虽不甘于五味,而有味外之美”。

苏老先生因“乌台诗案”受到诬陷,于北宋元丰三年(公元1080年),被贬黄州任团练副使,相当于民间自卫队副队长,在城东山坡开荒种田,从此自号“东坡居士”。本为国之栋梁,却落魄成乡野农夫,这一“味外之美”,道尽了人世的辛酸。

而南宋诗人陆游更是爱荠有瘾,他曾作诗赞美:“手烹墙阴荠,美若乳下豚”,还说“残雪初消荠满园,糁(shēn,碾碎的谷粒)羹珍美胜羔豚”,甚至到了“日日思归饱蕨薇,春来荠菜勿忘归”的地步。荠菜因诗人赋予的美妙意境,深深烙印在脑海里。

清朝叶调元记述长江流域的春俗:“三三令节重厨房,口味新调又一桩。地米菜和鸡蛋煮,十分耐饱十分香。”诗中的“地米菜”就是荠菜,“三三令节”是农历三月初三的上巳节,相传是黄帝的诞辰,我们洪泽这里相沿成习,称为“荠菜生日”。

周作人在《故乡的野菜》中,引用明末清初顾禄《清嘉录》的记载,“芥菜花俗呼野菜花,因谚有‘三月三蚂蚁上灶山’之语,三日人家皆以野菜花置灶陉上,以厌虫蚁。侵晨村童叫卖不绝。或妇女簪髻上以祈清目,俗号眼亮花”。

这一天,母亲也要采回新鲜的荠菜花,簪在姐姐的鬓发边;又把结籽的老荠放在锅里,煮鸡蛋给我们吃,说是可以保佑平安。它不仅是花的生日,也是一个用鲜花装扮的节日。这么富有诗意和民俗趣味的传统,到今天竟然失传,想来未免有些可惜。

值得庆幸的是,毕竟荠菜还与很多美食连在一起,让我们品尝到鲜嫩的春味儿。姐姐在溪边洗荠菜,清清的激流滑过红萝卜般的手指,小小的鱼儿闻香而至,非常动人。用竹篮拎回水淋淋的荠菜,豆油清炒,自然有一种时间的芬芳。

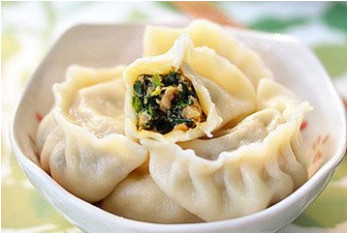

在许多地方菜中,荠菜扮演着重要角色。我们多见凉拌荠菜、鸡蛋炒荠菜、肉丝炒荠菜……荠菜作馅是最常见的吃法,用来做馄饨、饺子、包子等。它还可以和猪肉放一起,做成荠菜圆子,嚼在嘴里,那种舒心、妥帖的鲜美,是无法用言语表达的。

值得一提的是,淮扬菜系里总少不了一道传统小吃——炸春卷。春卷、春卷,就是将春天卷起来吃啊。最地道、最好吃的春卷当然是在春天,用清香的荠菜做馅。油炸,外焦内绵,它有麦子、荠菜、猪肉的味道,春阳和雨露的味道,还有河畔新土的味道。

我以为,荠菜最美的做法莫过于包饺子,那碧绿的形象,仿佛将春天包了进去。荠菜焯水与肉馅和在一起,吸油,丝毫不见肥腻,还夹杂着细软的清香。如果认为这样就能吃到美味,那就大错特错了。荠菜和精肉一起煮,荠像草、馅变硬,得用五花肉,再加鸡蛋、豆腐等配料,方可使它们相得益彰。

洪泽人还有一绝,片下黑鱼肉做饺皮,这种鱼饺汤汁浓稠,配上绿翡翠般的荠菜,仅是看便让人有活色生香的感觉。它最大限度发挥出荠菜的特长:馅儿扑鼻香,夹一粒热热地下肚,柔嫩、爽滑,“此味只应天上有,人家哪得几回尝”,实在无与伦比!

如今,人们品尝过各种美味珍馐以后,突然想起荠菜,但竟没有旧时的甘香。究其原因,市场上出售的荠菜,大多来自人工种植,它们接受化学肥料的“陶冶”,颜色好看了,也变得肥大、浓厚,却失去了田野气息,当然缺乏“天然之珍”的精髓。

野生荠菜瘦弱矮小,叶片羽状分裂很明显,发黄,像老气横秋的庄稼汉。这种荠菜尤其是老根的味道最香,是富贵在烟消云散后的一声叹息,不见得疼痛,更多的是怅然若失。正如诗人车前子所说,古人有“咬得菜根”的格言,如果咬的是荠菜根,那我倒是愿意。

春天的郊野,总能看到精神矍铄的老人,或是年轻父母,带着孩子踏青挑野菜。他们不忍驻足,似乎只要放下脚步,就会听到荠菜细若游丝的呻吟。拎一篮青葱绿意,揽一怀春光回家,那欢快的脚步和眉宇间的笑意,让人感受到丰衣足食的惬意。

今天的荠菜,也从果腹之物变得高雅,人们吃野菜不再为充饥,而是在吃情趣,尝鲜。要是用荠菜包饺子,孩子也兴奋起来,手忙脚乱,弄出满脸满身的白,逗出一屋的笑声。一家人围坐在餐桌前,其乐融融。不久,大街小巷便飘着若有若无的荠菜香。

堪称清代“第一美食家”的袁枚,写过一首吟咏“苔藓”的诗:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”荠花和苔花一样“米小”,一个人的价值或大或小,却都闪耀着生命光辉;芥菜从来不卑微,它们旁若无人地绽放,这就是生命的价值。

密密麻麻布满旷野,荠菜端坐在贫瘠的土地上,依然那么恬静。在很多人心目中,它代表故乡,还有记忆里的时光。到野外挑荠菜,在享受田园风光的同时,也带回天然的美味。那时,我们的生活虽然清贫,可童年天真的日子,再也回不去了。

我不由想起辛弃疾的《鹧鸪天》:“山远近,路横斜,青旗沽酒有人家,城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。”这大概是关于荠菜最美的诗句,它一改诗人金戈铁马的豪放词风,在春日温馨的画面上,留下清雅甜淡、和风细雨般的春情。

是的,那些白,那米碎的清香,如春雨“随风潜入”,让我始终追寻荠菜的芳踪。荠菜是春风和溪水的梦,是乡村牧童朦胧的笛声,伴着轻愁袅袅升起。那些关于荠菜的记忆,像永远不老的爱情,在穿越千年红尘之后,让我的心灵止不住微微颤动。

作者简介

万福建,江苏洪泽人。中国散文学会会员,江苏省作家协会会员。

著有散文集《大湖情歌》、《风生水起》、纪念周恩来散文专集《大鸾之歌》、报告文学《天命》、长篇小说《高涧纪事》、《摆渡》。曾获得冰心文学奖、吴伯箫散文奖、孙犁文学奖、丰子恺散文奖,江苏散文奖,5次获得淮安市“五个一工程”奖、政府文艺奖。