憧憬中国载人航天

中国科普作家协网 姚昆仑 2017-02-27 11:23

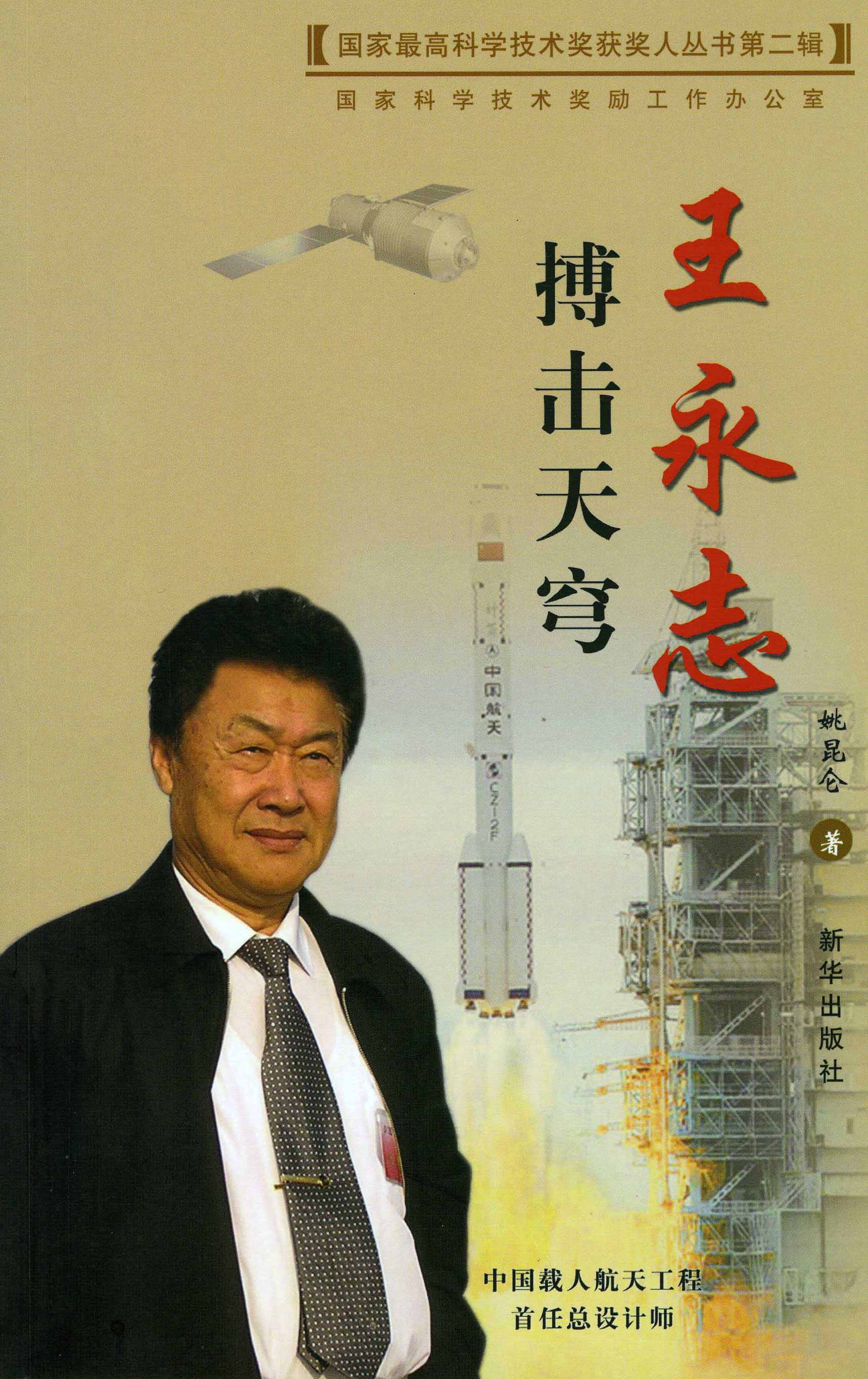

载人航天是一门综合程度极高的尖端科学,中国实现载人飞行历经几代航天人的努力,是众多学科的科技人员共同奋斗的结果。在《搏击天穹——王永志》一书中,中国工程院院士、中国载人航天工程总设计师、我国载人航天工程开创者之一、国家最高科学技术奖的获奖者之一王永志坦言说:在自己的人生中参与做了值得欣慰的3件事:年轻时在老一辈航天专家的指导帮助下,参与了我国战略火箭的研制,为中国的崛起和国际地位的提升奉献了力量;二是成功研制了“长二捆”等运载火箭,不仅把中国的大型卫星送上太空,推动中国的空间技术走向国际市场,也为载人航天架起了天梯;三是实现了用中国自制的飞船把中国人送上天这个愿望,终于圆了中华民族的千年飞天梦。

2005年10月12日到17日,“神舟六号”载人航天飞行任务的圆满成功,标志着以“航天员出舱活动、空间交会对接和建设有一定应用规模的、短期有人照料、长期在轨自主飞行的空间实验室”为主要目标的我国载人航天工程的第二步任务已经拉开帷幕。

空间实验室工程的主要目标是以载人飞船为基础,改装出8吨级的空间实验室,建成有一定应用规模、短期有人照料、长期在轨自主飞行的空间实验平台。它同样有一个非常动听的名字:“天宫”,届时,为接送航天员而穿梭于天地之间的载人飞船“神舟”,将不时奔向“天宫”并停泊其上开展科学研究。

王永志认为,要达到这一目标,我们必须首先突破空间飞行器在轨交会对接技术。使得作为天地往返运输系统的载人飞船,具备与空间实验室进行人员和物资交换的能力,为航天员访问和照料空间实验室创造基本条件。要突破航天员出舱活动技术,为航天员在轨维修和在空间操作有效载荷试验创造条件。还要以飞船技术为基础研制货运飞船,及时向空间实验平台运送给养。

通过空间试验室工程,突破航天员长期在轨驻留的医监医保技术,长寿命环境控制与生命保障技术、低轨道长寿命航天器设计技术、大型变结构航天器动力学控制技术以及大型载人航天器资源管理与物资补给等技术,为尽快建成我国空间工程大系统——空间站突破关键技术,积累运营经验。

在完成空间实验室以后,我国还要建造自己的空间站,这在工程的“三步走”任务目标中早已明确,第三步是“建造20吨级的空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题”。如果要建的话,是走国际合作的道路,还是独立建造,独立运营?如果立足于自己干,我们有那么大的经济实力和技术基础吗?这些都是亟待认真研究,尽早取得共识的,这对于确保我国载人航天事业的持续发展具有十分重要的意义。

建造和运营中国自己的空间站是很有必要的。当然,空间站应该是具有自己特色、经济上可承受的小型空间站。通过技术上的创新,这个有两三个舱段的空间站不一定要长期有人驻留,空间站采用的技术应该具有持续发展的足够潜力。王永志强调说:“建造和运营空间站对于突破和掌握人类在太空长期生存、生活和工作的相关技术,开展大规模空间科学实验和空间应用具有不可替代的地位。同时近地轨道空间是战略空间,有人驻留在这个新的战略制高点上,对于国家的安全是至关重要的。尽管有关建造国际空间站的争论几十年来从未平息,有时甚至相当激烈,但参加建设的国家,不但没有减少,而且还越来越多。纵观世界载人航天发展历程,从1971年前苏联发射“礼炮一号”实验性空间站以来的36年来,从未间断的载人航天活动只有建造和运营空间站。世界上多达16个国家取得共识,采取统一行动的也只有建造空间站。可见空间站的重大实用价值是世界公认的,它是通向未来更高更远目标的必由之路。实践证明,党中央在1992年对实施载人航天工程和以建设近地轨道空间站为目标的‘三步走’的决策是符合世界载人航天发展规律的,是高瞻远瞩的,是完全正确的!”

如果我们初期的空间站是由2个~3个基本舱段构成,本体总重约40吨~60吨的小型空间站,有效载荷实验支持能力达到8吨~16吨左右,届时利用新型运载火箭发射入轨,仅相当于发射2颗~3颗20吨级的卫星,这样的建造费用我们应该是能承受得起的。同时我们也应探讨改长期有人驻守为不定期有人照料的运营管理方式。在需要人的时候才上人,不上人时在地面的管理下自主在轨运行,同时可将空间实验室改装成运送能力很大的货运飞船,这样就可以减少载人飞船和货运飞船发射次数,降低运管费用。为弥补无人照料的不足,考虑到科技进步的现实可能性,加强自动化程度或者采用遥控技术实现无人值守时对不同任务的适应性。通过近地轨道航天活动,可以掌握人类在太空长期生存、生活和工作等相关技术,可以开展相对较大规模的空间科学实验以及人类长期空间驻留的生理和医学研究等,这些都是实现登陆月球以及其他更为遥远星体必不可少的基本技术。也就是说,地球轨道空间是人类征服宇宙的必经之路。

王永志说,星际航行理论奠基人之一的俄国齐奥尔科夫斯基在1911年8月12日写给朋友的信中就提到:“地球是人类的摇篮,但人类不能永远生活在摇篮里,他们不断地探索新的天体和空间,起初小心翼翼地穿过大气层,然后再去征服整个太阳系。”载人航天的目标从其理论问世时起就是要飞离地球,在有人参与下探索宇宙奥秘,开发利用宇宙空间,寻找适于人类居住的另外天体。这种远航,选择邻近的月球作为第一站是很自然的。美国已经这样做了,还有几个国家也打算这样做。我国在建成空间站后,实现载人登月也将是很自然的选择。要决策的只是启动时间的早晚问题。对此王永志说他心中有个期望:中国第一个踏上月面的应是位女宇航员,变神话为现实!

除了近地轨道的建设之外,王永志认为,深空探测的步伐也在加快。深空探测将为人类认识宇宙、利用宇宙空间的资源和环境、最终获取太空资源和寻找适合人类可能居住的生存空间服务。深空探测是载人星际航行的先导,迄今为止,人类已经向月球和太阳系行星发射了近80个探测器,虽然其中2/3由于种种原因失败,但太阳系内除地球以外的7大行星,均已进行了初步探测。可以预见,本世纪内人类最可能登上的第一个行星就是火星。以应用卫星、卫星应用为主,适度开展载人航天和深空探测是必要的,加紧深空探测特别是对月球和火星的探测是很有意义的。

相关图书