让世界聆听古树的声音

中国科普作家协网 铁 铮 2017-02-27 14:03

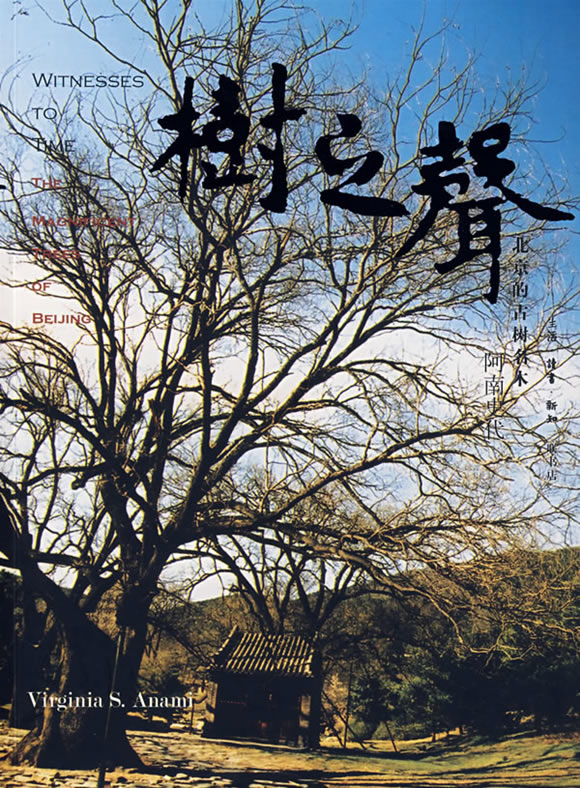

初冬的北京,并不太冷。美术馆东侧的三联书店里顾客不多。按照售货员的指引,我沿楼梯而上,在二楼东侧看到了一个小小的摄影展和展板前摆放的两摞新书。展出的每幅图片的主角,都是姿态各异的古树。新书的名字是《树之声——北京的古树名木》。但这并不妨碍它们所具有的价值存在。看过一幅幅古树的图片之后,我一边翻看着散发着墨香的新书,一边等待着只闻其名、未谋其面的新书作者的到来。

中午1点钟过了。蓝色凯悦的车门打开,阿南史代女士瘦小的身影出现在眼前。她是2006年刚刚卸任的日本驻华大使阿南惟茂的夫人,曾3次在北京常住,先后达12年之久。这本记录着北京古树名木的新书,在某种意义上说,可以看作是她在京生活的日记。

尽管收入了300多张精美的古树图片,但这本书绝不是一本普通的画册。书中按北京十八区县分类,对各地极具代表性的古树作了介绍。既有或大或小的照片,又有阿南夫人记下的关于古树的文字。打开此书,如同打开了一轴古都北京的长长的历史画卷。

“我不是摄影家,我是用照片讲故事,记录历史,我喜欢行走。”印在新书封底的这行小五号字,坦露了阿南夫人的心声。读大学时,她主修东亚历史地理,后长期教授中国和日本的历史、佛教史,现执教于日本东京的Temple大学。她把古树作为研究北京历史的一个切入点。每次她去寻觅古树的时候都在想,如果它们会说话,一定能讲出当地的历史和故事。这或许就是她把新作命名为《树之声》的初衷吧。

她对北京古树的兴趣起始于对历史的热爱。她把古树看成是活着的历史。1983年,她开始对北京佛教历史文化、古寺庙产生兴趣的时候发现,许多寺庙都已化作废墟,或者翻建一新,而几百年前甚至更早时栽下的树木依然在那里。它们是时间的见证。如此看来,她把新书的英文书名定为《进间的见证》就不难理解了。

北京有近7000多株共29种,树龄超过300年的古树。柏树、松树、落叶的银杏树、婆罗树和国槐都活到了千年以上。这些分布在北京城郊的参天大树,构成了一幅北京的历史地图。在过去的20多年里,阿南夫人遍访北京的历史遗迹、宗教圣地,深入古老村落和崇山峻岭。她拍摄了一幅幅古树的照片,还记录下了有关古树的传说、拍摄时的情况等等。她从自己拍摄的难以计数的古树照片中遴选出了300多张精品,配上自己撰写的极富历史感和细腻情绪的文字,使这部新书成为她多年寻觅北京古树的一个真实的缩影。

书中的每幅照片和每段文字,都渗透了她对古树、对北京的热爱。拍摄了京西古刹大觉寺里那棵枯死了的松树之后,她写道:树上现在只是仿造的枝干和松针。这是—种启示:·树木也可以装上假肢。读到这里,我的心里一颤。我读出了她对逝去了生命的古树那难以述说的惋惜和深切的哀悼。她在书的引言中写道:我们不该将它们的存在视为当然,而应继续保护并尊重这些历史的见证者。

阿南夫人更像一个考古学家,常常自己开着车奔向郊区,迈开双腿去调查、去寻访。她从不轻易相信历史的记载,而是尽可能多地在当地人中寻访,了解残存在人们脑子里的有关古树的点滴记忆。她相信,百姓中的说法比史书上的记载来得更真实、生动,也更具人情味和地方特色。乾隆皇帝赐名的太平村,崇祯自尽的景山“殉国槐”,孔庙里的除奸柏,还有许许多多已经被人淡忘或者冷落了的故事,在她的书里找到了一些复苏的痕迹。

在阿南夫人的镜头里留下的,不仅仅是千姿百态的古树,还有厚重的历史,以及那朴面而来的生活情趣和人文情怀。树下闭目养神的老人,延庆五龙松下嬉戏的顽童,广济寺七叶槐旁伫立的僧人,大觉寺古银杏树下开心的情侣,天开村柏槐树下聊天的村民,旧县唐槐树荫里的膀爷,这一幅幅人与古树相依共处的动人画面给人以启迪和感召,警示人们善待这些历史的见证者,善待这些曾经给了多少代人庇护、还将给后人以阴凉的古树们。

新书虽以古树命名,但其内容却涉及了京城历史的变迁,八国联军的入侵,动乱岁月的破坏,中关村高科技园区的发展,在每棵古树上,都打上了深深的社会历史烙印,展示了北京的风土人情,成为一幅幅古城的风俗画。

阿南夫人是美国人,后入了日本籍。她把北京当成自己的第三故乡。在离开北京前,她告诉依依惜别的朋友们:看见了北京的古树,就好像见到了我。在她的心目中,她已经和北京的古树、和古都的一切紧紧地、紧紧地连在一起了。

在新作首发式上,一位文化部官员的致辞发人深省:原本该由我们来做的事情,却让一个外国人走在了我们前面。我们真该在古树的保护上多做些事情!

我想,这或许是阿南夫人这部新作出版的更深层次的意义吧。

相关图书