【理论】《妇婴卫生》知识普及与传播效果分析(上)

《科普创作》 张会丽 杨海伟 2019-11-06 19:57

[摘要]《妇婴卫生》是我国第一本以传播妇婴健康卫生知识为主要内容的专业杂志。在主编杨元吉的经营下,1941年在上海创刊,由于太平洋战争爆发,仅出版两期即停刊,1945年复刊,1950年再次停刊,后以《妇幼卫生》的形式继续发行。文章通过对《妇婴卫生》这一女性科技期刊的分析,从作者和读者的角度来剖析该刊物发行时间内我国妇婴卫生知识的传播情况,指出该刊物在普及妇科、产科、儿科知识方面的意义和价值,并由此建构了普通女性的妇婴卫生知识体系。

[关键词]《妇婴卫生》杨元吉妇婴知识普及

近代以来,我国较早的女性刊物,如发行于1904—1907年的《女子世界》,以及影响较大、发行时间为1915—1931年的《妇女杂志》等,多为综合性刊物,偶有对女子卫生、妇产科疾病和婴儿健康的叙述,其多为女性自身经验的总结以及个别医师的零散介绍,这些知识成为当时女性获取妇婴知识的主要来源。直至1941年,大德医院医师杨元吉与其同仁深感有必要以专业医师或助产士的角度来整合日益发展的妇婴卫生知识。于是,《妇婴卫生》作为专门介绍妇婴知识的期刊应运而生。

有关《妇婴卫生》刊物的研究,主要有邵丽君的学位论文《<妇婴卫生>的知识传播(1941—1956)》[1],该文主要从《妇婴卫生》这一期刊研究入手,讨论了该期刊的创刊背景和经过、编译群体和出版发行、妇女和婴幼儿知识传播等内容,并指出《妇婴卫生》的发行在一定程度上推进了我国妇幼卫生事业的近代化。该论文为本文的研究提供了研究背景和基础,但文章并未对该刊物所发表的妇婴文章知识进行深入的分析。因该刊物在1941—1949年间秉承一以贯之的办刊思路,与1950—1956年的《妇幼卫生》有很大的区别,所以本文将对《妇婴卫生》中的史料进行具体的解读,试图分析在此期间编者对妇婴知识的编辑特点与读者对这些知识的认知变化情况。

《妇婴卫生》创刊号封面

1《妇婴卫生》创办的人才基础

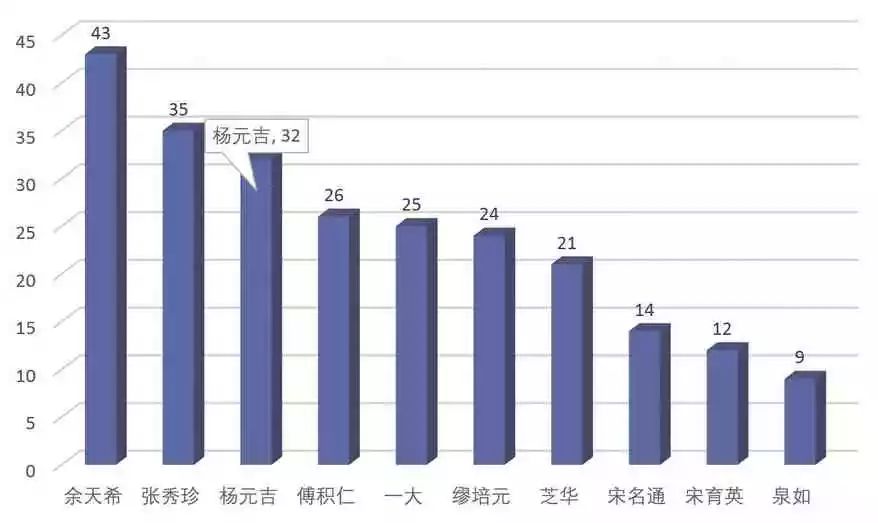

《妇婴卫生》的主要作者均为具有本专业背景的医护人员,本节以大德医院的医生、助产士和其他作者为例,并结合20世纪40年代中国对妇婴卫生知识的需求等内容,介绍该刊物的创刊背景和人才基础。表1为《妇婴卫生》(1941—1949年)发表文章前十作者统计表,以此为基础分析该刊物的作者们。

《妇婴卫生》(1941—1949)发文作者前十统计表

1.1大德医院的妇产科医生们

1928年春,由同济医学院校友唐庆岳(太仓人)、韩法周、宋叔庠等开办助产女医学校,取老子《道德经》中“天地之大德曰生”一句中的“大德”二字,将学校命名为“大德”。院址在上海戈登路(今江宁路)293号,并附设大德医院为实习医院,收容产妇。1937年,校长兼院长的唐庆岳病逝,校董会于是聘任校友杨元吉为校董,兼理校务,与教务长朱仰高、医务主任章玉玲等人共谋医院的发展。

左为产科学教授杨元吉先生(图片选自1940年《大德辛巳级纪念刊》),右为教务长朱仰高先生(图片选自1939年1卷《大德助产年刊》)。

1937年秋,随着抗日战争的全面爆发,上海局势紧张,很多医院面临倒闭,加之海外学者增多,就产者仍旧络绎不绝。杨元吉、章玉玲夫妇借此机会与屋主重新订立合同,在校旁草地独立筹备,占地660多平方米,耗资两万余元,于新闸路、江宁路口自建二层西班牙式洋楼,9月落成,有礼堂、教室、宿舍、标本室、图书室、实验室等。可见,在乱世的大背景下,人们仍旧需要妇婴卫生知识。

大德医院主要的社会工作包括主办伤兵医院,收容难民产妇,办理公教人员店员免费接生,设置免费病床20张,举办助产士进修演讲会,开办妇婴卫生展览会等等[2]。另外,大德医院负责住院生产和出院接生,门诊部主治内外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉和皮肤花柳各科[3],杨元吉任院长兼妇产科主任,章玉玲担任医务主任兼内科主任,外科主任为李炳光,小儿科主任为宋名通,护士长崔秀珍[4]。

《妇婴卫生》主编为大德医院妇产科主任杨元吉,字易三,江西南昌人,1899年夏出生在南昌市西书院街书香大宅,父亲杨仪臣曾任陕西巡抚文案、江南造币厂帮办等职,其母亲刘韵骞为清末翰林刘未林太史的亲姊。在南昌一中读书时,杨元吉品学兼优屡得第一。1918年9月,他中学毕业,由学校保送、省政府出资来上海,进入国立同济大学医学堂就读。1925年,他以优异成绩毕业,先是留校任教,同时在宝隆医院(现长征医院)任兼职医生。此时,他遇到在那里当护士的章玉玲。在杨元吉的鼓励下,章也考入同济大学医学院,成为该院首批招收的两名女生之一,并于1933年毕业,获医学士文凭。杨、章两人婚后不久,就在成都北路修德新邨483弄8号底层,开设妇产科诊所。他曾先后历任大德助产学校校长、大德医院院长、大德出版社社长、上海仪韵女子中学校长。

《妇婴卫生》1941—1949年共有487篇文章。以主编杨元吉为例,他主要撰写妇产科类文章,此为该刊物的主要议题之一,共计32篇,占比约为7%。他之所以勤勉地为该刊撰稿,在1949年的《岁首感言》中可以看出端倪,他说:“本刊纯是以个人力量和兴趣来经营的,我们没有得到任何方面的帮助,……,我们全部份工作人员,只不过二三人,这二三人除了实际负责编辑、校对之外,还要担任发行上的事务,譬如:管理账目,答复读者来函,发书,打包甚至跑邮局等等,也是由这二三个人包办。且这些人,除了担任上项工作之外,还要分担着撰述方面的工作,因为我们外来的稿件很少,当每次稿件缺乏时,我们自己得弥补不足。”[5]

余天希为译著最多的作者,其中译文11篇,著文32篇。宋名通撰写小儿科类文章14篇,还长期担任读者信箱儿科问答栏目的医生。瞿绍衡医师虽不在表1的统计中,但也曾撰写产科文章6篇。谢筠寿作为助产学校的教授,也积极参与有关妇科知识文章的写作。

1.2大德医院的助产士们

1932年,经过教育部、教育局的先后视察,大德高级助产学校依照部令更名为大德高级助产职业学校,该校以“忠、勇、仁、爱”为校训,开设了产科学、解剖学、妇婴卫生学、小儿科学、生理学、药物学等专业。学制三年,其中前两年在校学习理论知识,第三年可在大德医院实习。杨元吉任校长,章玉玲任校主任,同时聘用公济医院(即今第一人民医院)院长朱仰高、张仲明、徐月嶙、瞿绍衡等教员。1939年10月至1940年10月,作为该校校刊的《大德助产年刊》(该年刊虽仅两卷,但其“妇婴卫生”栏目文章占比分别为32%、45%,且作者杨元吉、章玉玲、朱仰高、朱咏和、张秀珍、黄彩云等为主要的撰写者。可见,《妇婴卫生》继承了该年刊的主要内容及作者群,不同之处在于年刊为内部发行,有较强的学术性;《妇婴卫生》为公开发行,偏向于科学普及)。在内部发行了两卷。

战后,杨元吉曾再次著文阐发并呼吁助产士的重要性。至1946年,当时被认为智识最高、文化最发达的上海,也仅设有不到十所的助产士学校,内地各处则更是寥寥无几。对于助产士的地位及训练,杨元吉曾说:

于文化建国上,助产士尽灌溉医学常识之义务;于科学建国上,助产士负实施科学接生之责任。诸如妊娠产后之合理摄身与婴儿之合理保育等,其穷乡僻野之处,愚昧无知之民,均待助产士去开拓化导,是以助产士之任务,其重要性又岂可等闲视之?

为助产士者,如欲适应此变幻莫测忽险忽夷之助产环境,非同时具有充分之学识与经验则勿足以胜任;是以莘莘学子,卒业于学识理解之第一学校后,尚须再进训练经验之第二学校——社会中。为造就人才,师长采纳人材之目标与宗旨,当然为去芜存菁,量才录取,以考试作为甄别优劣与否之利器[6]。

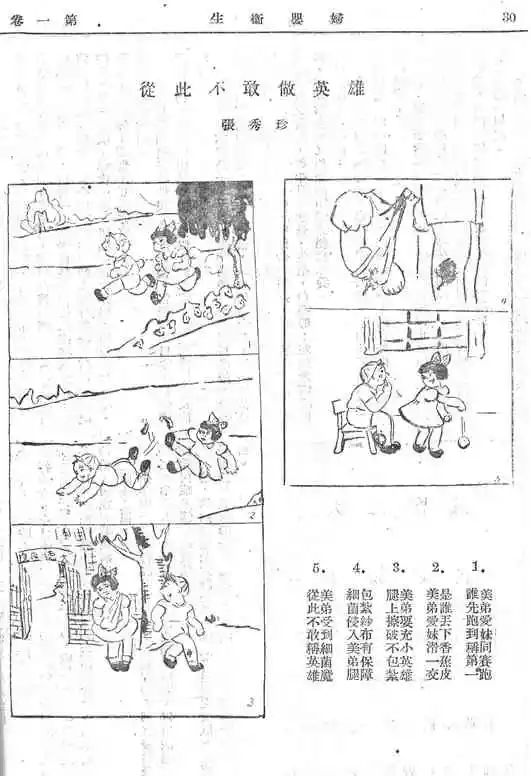

因此,大德医院的助产士们也是该刊物的作者。张秀珍即是一位撰写通俗易懂妇产科知识的助产士,共撰文35篇,她善于将枯燥的题材转化为生动的图片与文字;宋育英助产士则撰文12篇,也曾用长篇漫画《小毛》来表达其思想;黄彩云助产士则以《家》为感想讲述科学接生和旧式接生孰优孰劣的故事。她们以女性的视角、专业的助产护理知识为广大产妇提供妇产科的常识。

张秀珍(图片选自1940年《大德辛巳级纪念刊》63页)及其发表在《妇婴卫生》1卷2期上的漫画《从此不敢做英雄》,讲述包扎伤口才能防止细菌入侵的故事。

1.3其他妇婴专业医师

作为主编的杨元吉在《妇婴卫生》上刊发征稿启事,同时还通过自己在妇婴卫生界的影响联络医界同行,共同致力于妇婴卫生知识的传播。

桥下客为医界的前辈、杨元吉的老友,有《赏给上海妇婴的“胜利奖”》的文章;余云岫是当时医学界的翘楚,他善于从身边发生的事件说起,从而引发其所折射出的科学问题(如其1卷3期中的《餧食的恶习惯》有关喂食对婴幼儿的影响);聂崇侯博士为眼科专家,在百忙中为读者解答与妇婴有关的眼科上的难题;索非先生是有名的作家,善于将干枯的卫生常识生动化,他以《育儿琐记》这一医学文学小品文讲述育儿的点滴,更指出“是要将婴儿所有易患的疾病都用这种笔调写出来的”(该话语系张秀珍在1卷3期“编后话”(14页)的转述)。

傅积仁医师发文26篇,多为探讨儿童种痘、断乳、奶妈、早产儿、小儿皮肤病、小儿传染病等婴幼儿营养和护理的问题。缪培元医师撰文24篇,其中,急救和卫生的文章自3卷3期至4卷9期连续刊出18篇,将各种急救知识和卫生常识介绍给读者。

综合以上分析,《妇婴卫生》的作者们均为专业的医学工作者,他们以各自擅长的领域和专业的视角,向大众普及妇婴健康卫生知识,这个阶段超越了此前以女性经验总结为主、零散医师撰写家庭卫生常识的形式,他们以医学工作者的身份向大众介绍自己的工作,自觉地将普及妇婴卫生知识作为医护人员的职责。

— —未完待续— —

参考文献

[1]邵丽君.《妇婴卫生》的知识传播(1941—1956)[D].保定:河北大学,中国近现代史,2015.

[2]章华明.江鸿波:同济校友创办的医院与医学校[EB/OL].(2017-11-23)[2018-10-11].http://blog.sina.com.cn/s/blog_652847de0102wasr.html.

[3]大德医院广告[J].妇婴卫生,1945,1(3):17.

[4]上海市静安区文物史料馆.江宁路(戈登路)史料汇编[M].上海:上海社会科学院出版社,2014:144.

[5]杨元吉.岁首感言[J].妇婴卫生,1949,5(1):1.

[6]杨元吉.助产士之任务与发展[J].社会卫生,1946(2):7.

本文转载自《科普研究》2019年第4期