【科学故事会】张志清:追梦“风云”,造福人民

科学故事会 赵月 2024-10-08 18:10

当我们出门时,总会看一眼天气预报,它会告诉我们,今天是否要带上雨伞,是否要穿上厚衣服,是否需要调整行程。看,天气预报是提醒我们做好准备的“前哨”。那你知道天气是怎么被预报的吗?让我们走进“国家卓越工程师”张志清的故事,领略“风云”气象卫星的英姿。

1、梦想随“风云”启航

“男儿不展风云志,空负天生八尺躯。”这是张志清的座右铭,也是他热爱风云气象卫星事业的真实写照。和“风云”结缘,始于张志清大学毕业。

那是1986年,23岁的张志清来到了国家卫星气象中心。当时,我国风云一号气象卫星工程刚刚启动。张志清作为一名新人,对工作倾注了极大的热情。在崭新又空荡的机房里,他和同事们从零开始去筹备、搭建设备;面对大量技术工作,他通宵达旦地进出资料室,废寝忘食地弥补各种不足的知识;被分配到不同工作时,他就深耕其中,在越难的事情里越要做出成绩。他说:“每份工作都有它存在的意义,组织有需要,就要去把它干好。”

在一次次勇挑重担中,张志清的梦想越发坚定,那就是研发出更为先进的气象卫星,从根本上精准预测天气,减轻气象灾害的损失。

2、“风云”有变,坚守不变

从对最初设备的逐一安装、调试,再到把它们组成一个个系统,张志清和同事们付出不懈努力。1988年,我国第一颗气象卫星风云一号A星成功发射。

可风云气象卫星的发展并不是一帆风顺。张志清永远记得1994年4月2日这天,第一颗风云二号静止轨道气象卫星在发射基地出现了重大事故。

没有了卫星,张志清所在的静止气象卫星地面系统便没了用武之地。因为工作没法开展,再加上地面系统建得偏远,环境艰苦,许多人无奈之下离开了。他们劝张志清一起走,可看着一点点建立起来的系统,想到自己的青春全都挥洒在了这里,张志清就不想放弃,他说:“人在事业就在,坚守就是希望。”

张志清留下了,可他知道,只有自己留下远远不够,于是努力劝说团队人员也留下。不少人因为张志清的坚持重燃热血,于是重振信心,继续攻坚克难,一定要啃下风云二号气象卫星这个“硬骨头”。功夫不负有心人,2004年10月19日,风云二号C星发射成功。

张志清和同事们很激动,他们打了一场漂亮的“翻身战”。

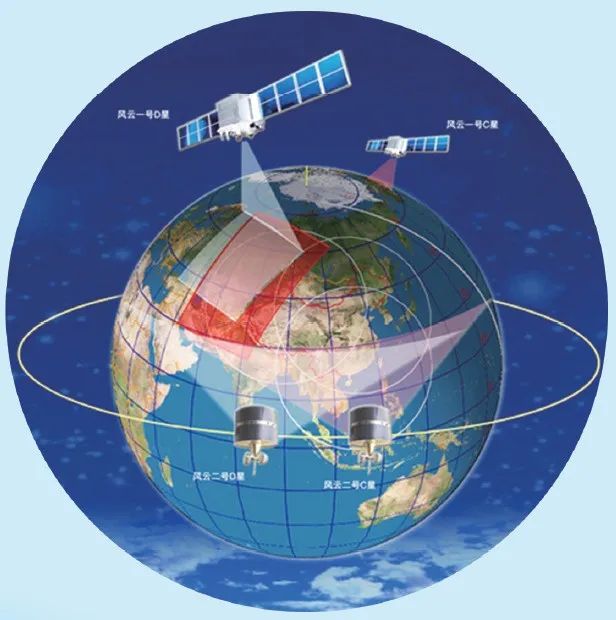

图源:中国气象局

3、“风云”卫星为民谋福

从风云一号、二号、三号到四号,30多年来,张志清参与了风云全系列气象卫星工程。他觉得自己很幸运,而在这么多卫星中,他也坦言对风云四号A星有所偏爱。因为就像对待自家孩子一样,他从风云四号A星的最初构想、设计到最终发射,倾注了完全不一样的心血。

风云四号A星不是一颗普通的气象卫星,它引领了我国静止轨道气象卫星的升级换代。它的“视力”更透亮,能识别更多大气和地面特征;它的“眼睛”更敏锐,能看清500米范围内的细节;它的反应更迅速,几分钟内就能观测完一个区域。

2018年9月,台风“山竹”气势汹汹地闯入南海,由于它的威力太大,风云四号A星临危受命,运用自己的“超级视力”紧盯台风,最终预测的台风登陆地点与实际地点几乎一致。

这正是张志清期望看到的。这实现了他最初的梦想:研发出先进的气象卫星,精准预测天气,减轻气象灾害的损失。

现在,张志清依然没有止步,继续为进一步提高天气预报的准确率而不懈努力着。他说:“气象卫星作为气象灾害的太空‘前哨’,是防灾减灾的第一道防线。气象卫星事业发展好了,实际上就是在为民奉献,为全人类造福。”

小知识:

静止轨道气象卫星:一种位于地球赤道上空约35800公里,与地球自转同步运行,相对地球静止的气象观测卫星。

来源:《科学故事会》2024年9月刊