【理论】《拥抱群星:与青少年一同走近天文学》特色浅析

《科普创作》 刘炎 2018-08-16 18:10

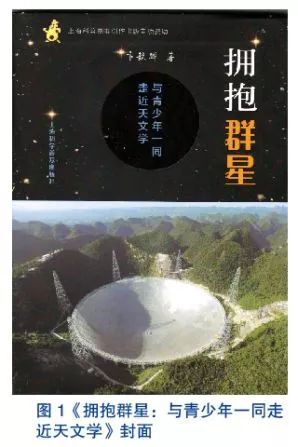

2016年12月17日,笔者有幸参加由上海市科学技术协会、中国科普研究所和中国科普作家协会主办的“加强评论,繁荣原创——卞毓麟科普作品研讨会”,分享到不少科普创作的感悟与经验,并喜获卞毓麟先生新作《拥抱群星:与青少年一同走近天文学》(上海科学普及出版社,2016年10月,以下简称《拥抱群星》)。但见封面上“中国天眼”FAST(500米口径球面射电望远镜)的“最新全景图(2016年7月)”已赫然在目,这在所有的图书中拔了头筹。

封底配以“中国科学院国家天文台兴隆观测基地景观”,这在科普图书中亦似无先例。全书卷首有我国天文学界前辈领军人、德高望重的中国科学院资深院士叶叔华先生“喜见卞毓麟新作《拥抱群星》”的题词:

普及天文,不辞辛劳;

年方古稀,再接再厉!

封底又有中国科学院院士、国际天文学联合会前副主席、南京大学天文与空间科学学院方成教授和中国科学院上海天文台前台长、上海市天文学会名誉理事长赵君亮研究员的评语,皆言简意赅,堪称点睛。

遥忆半个多世纪前,笔者曾在南京大学天文学系与卞毓麟同窗五载。大学毕业后,笔者在中国科学院紫金山天文台致力科研直至退休,近30年来又涉足天文科普日深,是以与卞毓麟常有交流,不过更多的是求教。

上述作品研讨会后回到南京,笔者随即将《拥抱群星》通读一遍,深感这是卞毓麟的又一部天文科普力作,既有其作品的一贯创作风格,又有若干新的特色。2017年初夏,欣闻《拥抱群星》入选国家新闻出版广电总局2017年(总第十四届)向全国青少年推荐百种优秀出版物,乃起意试析此书的成功之道,并撰此文略述浅见,以求教于方家。

1 高屋建瓴 三线并进

初看书名,或以为《拥抱群星》就是一本介绍星星知识的读物。但细品之下就会发觉更有深意,诚如全书“结语”所言:“阅读这本小书,仿佛是在拥抱群星。我们看到了有关宇宙和天体的种种奥秘,回望了人类认识宇宙的历程。”通过一本仅10余万字的科普读物,让青少年了解古今天文学的概貌自然绝非易事,因为:

天文学是一门大科学,研究对象是浩瀚的宇宙,其时空尺度几乎包罗物理世界之全有,而其探测方法又广涉科学技术的诸多领域。

天文学是一门大科学,就认识史而言,是一门最古老的科学;而就发展史而言,又贯穿了人类进步的整个历程,现今更是最前沿、最活跃的学科之一。

然而,《拥抱群星》却以高屋建瓴之势,钩玄提要地纵览天文学全局大观,其中不仅呈现人们当今所识的宇宙图景,还展示了人类探索宇宙历程的主要脉络。

宇宙中的天体通常可分为太阳系、银河系、河外星系三大层次。《拥抱群星》中的“太阳家园”(第五章)、“恒星奇观”(第六章)、“河外胜景”(第七章),就分别描述了这三个层次的种种天体:不仅介绍了那些寻常的天体,更谈及了许多特异天体以及天文科学的前沿进展,例如矮行星、超新星、中子星、脉冲星、黑洞、星系团、星系“巨壁”(或星系“长城”)、宇宙大爆炸、“视界”、“平坦性”、“暴涨宇宙”、宇宙微波背景辐射、宇宙加速膨胀、暗能量等等,向读者展示了当代天文学的绚丽画卷。

在“观天巨眼”(第三章)、“波段的拓宽”(第四章)和“那座皇家天文台”(第八章)中,作者简要地介绍了自天文望远镜发明以来用以进行天文观测研究的工具、方法和场所,向读者展示了天文学家们探测宇宙的武器宝库。

作者把人类对于星空和天体的认知、观测研究的手段以及窥测探索的历程三者紧密交织,齐头并进地展示着天文学的概貌。此种“纵览全局、三线并进”的写法,正是《拥抱群星》的一个重要特色。

2 科文交融 异趣纷呈

科普佳作,常因其非同一般的可读性和趣味性而更受公众的欢迎。科文交融,正是提升可读性的最佳途径之一。天文读物之“科文交融”,是在人类历史文化的宏大背景上展现天文学进步历程的一种创作方式,这尤其需要作者的精心发掘和提炼。

科文交融,也是卞毓麟科普创作的鲜明特色之一,荣获2010年国家科技进步奖二等奖的《追星:关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》(下简称《追星》)就是他科文交融的代表作。

上海文化出版社2007年版《追星》

湖北科学技术出版社2013年版的《追星》

在《拥抱群星》中,科文交融的特色也随处可见。书中在“三线并进”地展示星空画卷和探索历程的同时,不断插入种种人文故事,包括文学的、艺术的、历史的、哲学的、神话的,甚至宗教的等等。这些故事纷至沓来,不仅文采丰逸,而且趣味倍增,紧紧地吸引着读者的视线。书中各章首页引用的古今中外文史科哲名言佳句,提示着下文的寓意,把整个画卷装点得更加灵秀动人。

此处谨举二例,以窥本书人文特色之一斑。

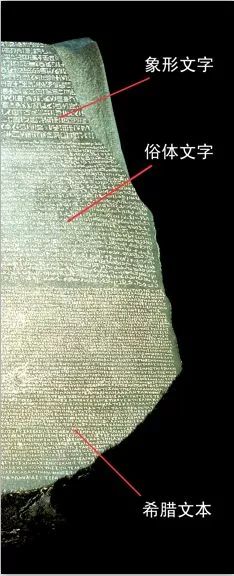

【例一】关于罗塞塔碑

撰写天体和宇宙的读物,人们往往习惯于从星空入手。然而在《拥抱群星》中,作者一开始却是这样地告知读者:

这本关于星星的书,应该从何说起呢?

我想先从一块并没有记录天文事件的石碑谈起。当你读了这个故事之后,就会明白其中的道理。

接着,作者就向读者介绍了那块举世闻名的罗塞塔碑。原来,这块古埃及的石碑上镌刻着古埃及象形文字、古埃及俗体文字和古希腊文三种同样内容的铭文。经过历史学家和语言学家们精巧而艰苦的考证和研究,终于从中找出了解读古埃及象形文字的密钥,从而打开了古埃及历史文化的典藏宝库。然后作者写道:

罗塞塔碑的故事和天文学又有什么关系呢?

这种关系,是一种深层次的领悟和启示。试想,科学家们的全部努力不就在于寻找那种能够辨认大自然的语言的“罗塞塔碑”吗?

不言而喻,每一位天文学家都希望自己能够找到识别宇宙之谜的“罗塞塔碑”,希望自己能够为解读宇宙的“罗塞塔碑”作出决定性的贡献。

这就揭示了天文学家对宇宙奥秘的探索与人们对历史文化渊源追溯的异曲同工之妙,从而把天文学科融入人类认识发展的整个历程,汇入了人文进程的浩荡长流之中。

如果理解并且记住了这一点,那么在阅读后文中哥白尼的“日心说”(1543年)、开普勒的“行星运动三定律”(1609—1619年)、描述恒星世界秩序和演化进程的“赫罗图”(20世纪初)、描述星系世界宏观运动规律的“哈勃定律”(1929年)等天文学史上的关键性突破时,就更容易领悟到:它们不正是由伟大的天文学家们建树的一座座解读宇宙奥秘的“罗塞塔碑”吗?

在笔者所知的天文科普著作中,以罗塞塔碑开篇的实属罕见。从哲学的角度来看,这种从个性中提炼共性的方法,实在也是很高明的普及之道。

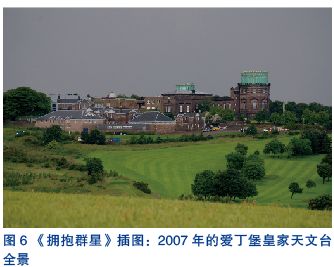

【例二】关于那座皇家天文台

天文台是专门进行天象观测和天文学研究的场所,是天文学家们拥抱群星的地方。这是天文学,特别是现代天文学中一个不可或缺的方面。

世上众多的天文台,各有自身的种种特色,有的已有数百年的辉煌历史。在一部天文科普作品中,欲以短短的章节介绍天文台的科学、技术、设备和功能等诸多方面,绝不是一件轻巧的事情。

然而在《拥抱群星》中,读者在不经意间就被带进了“那座皇家天文台”——英国苏格兰的“爱丁堡皇家天文台”(第八章)。这时,作者宛如一个导游,又像是一个朋友那样带着你悠然而行,讲解的方式也非同常规——不是一个又一个观测场所、一台又一台仪器的罗列铺陈,而是以爱丁堡皇家天文台自身的发展历程为主线,不时插入种种人文历史与掌故,特别是一代代天文学家的故事。

在历史上,爱丁堡皇家天文台是英国的主要天文台之一,在国际上也颇享盛名。它那两百多年的发展历程、科学成就和前沿性工作,有着相当的代表性。20世纪80年代末,卞毓麟曾作为访问学者在那里工作将近两年,因而读者听他讲述那里的故事时,又平添了一份亲切感。

听着作者娓娓道来,也许你会豁然省悟,虽然只是“参观”了一座天文台,但对于现代天文台的发展脉络、仪器设备、主要功能等已有了一个大略的知晓;对于天文学家使用那些窥天利器来拥抱群星、揭示宇宙奥秘也有了基本的感性了解;你将会领略到,那座皇家天文台艰辛创业的往昔和当今天文学高歌猛进的势头,有着何等微妙而深刻的联系;当你再看看世上那些巨无霸式的天文望远镜时,也一定更会感到由衷地震撼和惊叹!

再次回到哲学语言上来,任何事物都有其特有的个性,但在这些个性之中又包含着此类事物的共性,这就是所谓的特殊与一般的统一。笔者以为,这也正是作者之用意所在:在具有代表性的特殊中显示一般。

3 准确及时 义深词简

知识性和趣味性,是科普作品不可或缺的两个方面。对《拥抱群星》而言,知识性就是指天文知识的确切性、可靠性和前沿性等,此中更体现了作者的科学求真精神。此处亦举二例,以见本书立足科学前沿的特色。

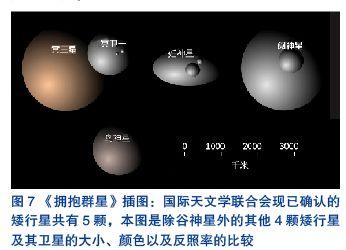

【例三】行星和矮行星

“矮行星”是因近几十年来太阳系探测的迅猛进展而在2006年新定义的一类天体,它们与“行星”的主要差别是必须“清空其轨道附近的区域”。

这里,“清空其轨道附近的区域”是一个地道的专业用语。如何向青少年读者解释这一用语,是颇费心力的,有些作者甚至因此而“省略”了必要的延伸阐述。

试看《拥抱群星》是如何解释的:

行星必须有足够大的质量,从而其自身的引力足以使之保持近于圆球的形状,它必须环绕自己所属的恒星运行,并且已经清空了其轨道附近的区域(这意味着同一轨道附近只能有一颗行星)。早先知道的八大行星都满足这些条件。

另一方面,冥王星、2003UB313等虽然接近圆形,却未能“清空其轨道附近的区域”。它们身处柯伊伯带中,那里的其他天体还多着呢!为此决议新设了“矮行星”这一分类。除了冥王星、2003UB313,还有谷神星也必须划归这一类。

这里,笔者用粗体字标识的说明,共计几十来字,就把“清空其轨道附近的区域”这一专业术语以及矮行星和行星的主要差别解说清楚了。

【例四】宇宙加速膨胀和暗能量

这是现代宇宙学中两个处于最前沿而又至关重要的概念,解读这两个概念,要比“矮行星”更困难。然而作者也举重若轻地解决了问题:

1998年,美国的两个研究小组,一个由物理学家索尔·珀尔马特领导,另一个小组以天文学家布莱恩·施密特和亚当·盖伊·里斯为主,分别独立地发现在遥远的星系中,Ⅰa型超新星看起来要比预期的更暗淡,也就是说,它们的距离事实上比按照哈勃定律推算的更加遥远,因此宇宙是在加速膨胀着!这一结果从根本上动摇了人们对宇宙的传统理解。究竟是什么力量促使所有的星系彼此加速远离?科学家们至今不清楚这种与引力相对抗的东西究竟是什么,但是先给它起了个名字,即“暗能量”。

作者在前文已对“哈勃定律”和“Ⅰa型超新星”有过简要的介绍,此处只用了200来字就把看似深奥神秘的“暗能量”及其与宇宙加速膨胀的关系交代清楚了。如此平易而浅显的语言,在介绍宇宙学和暗能量问题的中文资料中实属鲜见。这需要对天体物理学中这一重大问题有深刻的理解,更需要作者艰苦而精心的凝练加工。

立足前沿,准确而及时地反映天文学科的重大进展,是卞毓麟科普作品的又一个主要特色,这在天文界已广为人知。诚然,如何用公众易于接受的浅显而精炼的语言,来叙述想要介绍的专业知识,特别是那些当前看来还相当新奇而奥妙的术语或概念,常常是一个不小的难题。笔者看到卞毓麟那些精彩描述时,常会不禁自问:我怎么就没想到呢?

4 专章鉴史 揭伪斥谬

星空像是一册敞开的画卷,人人皆可仰望。然而,不同的人却往往会有不同的思考。天文学家总是在仰望中不断地探索求真,为人类的知识宝库增砖添瓦;有些人却假借星空天象,特别是某些罕见天象,制造种种奇谈怪论——与天文科学背道而驰的伪科学。古今中外种种“超自然”的占星术便是此类伪科学的典型代表。

揭露伪科学,是科学家和科普工作者责无旁贷的义务。为此,《拥抱群星》特地专辟一章“科学战胜怪诞”(第九章),详述了20世纪70年代一场著名的科伪之战。

旅居美国的俄国侨民伊曼纽尔·维利柯夫斯基,原是一位生理学家兼精神病医生。他以自己对《圣经》和一些神话传说的认识为出发点,附会若干天文学和地学的自然现象,提出了一些非常怪诞的“理论”。1950年,美国一家颇有声望的出版公司——麦克米伦图书公司推出了维利柯夫斯基宣扬这种“理论”的《碰撞中的世界》一书,此后在社会上造成了相当不小的影响。直到24年之后,以美国著名行星科学家兼科普大师卡尔·萨根为首的一批科学家站了出来,与维利柯夫斯基进行针锋相对的辩论,彻底批驳了维利柯夫斯基的奇谈怪论,才把这些谬论驱出了公众的视野。

用如此之多的笔墨来介绍一场科伪大战,在卞毓麟的天文科普作品中并不多见。笔者以为其用意应有两个方面:一方面是向青少年读者提示,在科学认知的进程中,要时时谨防假冒;另一方面是向科学界同行呼吁,在科学宣传的道路上,更应处处严禁伪劣。

伪科学作为一种人文现象,像幽灵一样,历来紧随科学而不舍,一旦有机可乘,随时都会夺路而出,蛊惑公众。随着现代科学的迅猛进展,天文学和物理学中不断出现许多新的概念、新的理论。然而,它们也往往很快就被某些“理论家”应声接手,炮制出新的奇谈怪论,喧嚣不已。

例如,有人把具有随意性的人类意识表象与有着随机性的量子物理现象连在一起,提出所谓的“量子意识”,似乎量子也有自主的“意识”。有人甚至要创立什么“量子佛学”理论,似乎释迦牟尼当年在菩提树下就已然悟出了量子力学。对于科学家们迄今尚未探明其本质的暗物质和暗能量,又有人宣称,那里岂不正是灵异现象的隐身之处吗?

凡此种种,也都是“超自然”奇谈怪论的代表。如何看待它们?笔者以为,《拥抱群星》中所介绍的卡尔·萨根等与维利柯夫斯基的那场科伪之战,正是我们可以借鉴的卓越范例。作者用心良苦,于此不难体察。

5 寄情宇宙 期待后昆

几十年来,卞毓麟著译的大量科普作品,内容几乎涵盖天文学科的所有分支。他的作品结构严密,条理清晰;科文交融,联想迭起;行文流畅,引人入胜,不时令人耳目一新。《拥抱群星》再次显示了他的创作风格。按照卞毓麟本人的说法,其所以能臻于此境,乃是因为始终坚守自己定下的“十六字诀”:

分秒必争,丝毫不苟;博览精思,厚积薄发。

此说在科普界已广为流传,特别是后面那八个字,已被同行们公认是写好科普作品的必要条件之一。回首往事,我深感卞毓麟深厚的功底,其实在青年时代就早已开始积累了。

例如《拥抱群星》第二章的章首引语,是屈原《九歌·东君》中的片段。卞毓麟对于楚辞的研习,奠基于他的学生时代。当初我们在南京大学天文系求学,卞毓麟阅读了大量的课外书。他读书数量之多、领域之广、速度之快,在班上罕有出其右者。他着力研读屈原,并鼓动我也一起览阅。后来我发现,《离骚》和《九歌》的一些篇章,他都可以大段地背诵。

笔者以为,《拥抱群星》的创作特色在许多方面与《追星》有共通之处。二者都是科文交融的天文通俗读物,都以高屋建瓴之势,在人类文明进程的背景上、在探索宇宙的历程中展现天文科学之大观,将科学与文学、艺术、历史、哲学、神话、宗教等众多的文化要素冶于一炉奉呈读者。新读《拥抱群星》,回望《追星》,殊觉两者在某种意义上乃是姐妹之作。

然而,“姐妹”也有不同的特点。它们的读者对象不同,写作方法、取材也就有所差别。《追星》的读者,是“具备中等文化程度的广义的公众”。作者希望那些原先对科学未必感兴趣的人们,在翻阅《追星》之后,也乐意来关注天文、热爱星空,而并不计较他们究竟记住了多少具体内容。因此《追星》的取材主要落脚于太阳系天文学,而故事的内容更着重于人文。《拥抱群星》的读者,主要是青少年朋友,作者希望那些充满好奇的求知者们不仅要知悉追星的历程,还要能掌握最基本的天文知识。因此,书中对太阳系、银河系、以及河外星系和宇宙这三大层次的天体,对天文学的最新进展,都作了言简意赅的介绍。

“中华天文源远流长”是《拥抱群星》的大轴子,一方面展示了辉煌于世的中国古代天文的历史长卷,另一方面又描绘了中国现代天文长足发展的美好前景。其目的显然是寄望、鼓励更多的青少年朋友能热爱天文,投身于中国未来的天文事业。作者在全书结尾时说道:

昨天和今天的天文学取得了极其辉煌的胜利,明天的天文学家——其中很可能就包括你(笔者按:指青少年读者),必将会取得远比今天更加伟大的新成就!

一个民族需要有一些关注天空的人。中国的天文学更需要有一批拥抱群星的青少年,他们将是未来中国天文事业的接班人和开拓者。笔者以为,这正是《拥抱群星》一书的期望所在。

来源:《科普研究》2018年第1期