【理论】图像在农村科普中的应用(上)——从科普题材年画说起

《科普创作》 朱洪启 2019-09-11 22:21

[摘要]本文探讨了年画在农村科普实践中的应用,同时就如何加强科普图像在当前农村科普中的应用进行了分析。科普图像借助丰富的艺术形象传播科学美,提升公众对科学的认知与感悟。当前我国正大力推进美丽乡村建设,美丽乡村不仅仅是山清水秀,更是一种发展的美、人文的美,而科学无论是作为发展的动力,还是作为人文精神的内核,都是美丽乡村的基础要素。科普图像可以美化乡村环境,更为重要的是通过传播科学美来培育公众科学态度、培育公众科学倾向的生活审美,促使科学成为美丽乡村的核心内在和发展动力。

[关键词]年画图像科普科学美美丽乡村

科普普的是什么,通常而言,科普的核心内容是科学知识、科学方法、科学思想、科学精神。但细究起来,有些问题也值得商榷。比如,科学思想、科学精神的具体含义是什么?应如何传播科学思想和科学精神?对科学共同体和普通公众,科学思想和科学精神又有什么不同?普通公众能够或需要像科学家那样来理解、领会科学思想、科学精神吗?出于以上问题的思考,本文所提的科普,更加强调科普与普通公众日常生活的关系,更加强调培育公众的科学意识,主要包括以下几点:一是理解科学在日常生活中的重要作用;二是认可科学能够有效地指导、改善人们的日常生活,包括个人的身心健康以及生活技能、生产技能的提升;三是能够领会科学不仅仅具有具体的功用,科学也是一种生活审美,一种精神品格。综上,科普的目的是培育公众日常生活中的科学审美能力,促进形成科学生活的内在倾向性。图像,通过培育公众科学生活审美,在培育公众科学意识、科学生活倾向性方面具有独特优势。

本文所讨论的科普题材年画等科普图像,是利用形象来传播科学。形象对科学的展示与传播,不同于文字对于科学的传播,形象对于科学的传播更加直观,更为重要的是,形象尤其擅长传播科学美,以美感来唤起公众的情绪、打动公众。科学美可有多种方式的呈现。当前快速发展的科学可视化,多是以艺术化的方式呈现物质世界的美,可激发公众对于科学的兴趣与爱好。而本文所讨论的年画等科普图像,是以形象来呈现科学在日常生活中的在场,呈现的是科学生活的美感,这类科普图像培育的是科学生活审美。

一直到20世纪80年代初期,年画在我国民间的传播广度,是其他形式的图像无法比拟的。本文从年画在农村科普中的应用谈起,进而讨论当前如何加强科普图像在农村科普中的应用,在农村科普中展示科学之美,助力美丽乡村建设。

1 传统年画中的科普

年画是中国民间传统绘画的一个独立的画种,因主要张贴于新年之际,故名。狭义上,专指新年时城乡民众张贴于居室内外门、窗、墙、灶等处的,由各地作坊刻绘的绘画作品;广义上,凡民间艺人创作并经由作坊行业刻绘和经营的、以描写和反映民间世俗生活为特征的绘画作品,均可归为年画类[1]12。年画起源于远古时代的原始宗教。在宋代,年画在艺术上已成熟并定型,形成“以描写和反映世俗生活为主”的显著特征[1]9。明末清初,尤其是康乾盛世时期,张贴年画的风俗得以普及到九州广大的乡野[2]。

年画产生于民间,用于描绘民间世俗生活,反映人们的生活追求,传递人们的心理感觉,非常符合人们的审美趣味。由此,年画具有强大的信息传播功能,是我国传统社会中信息传播的一个重要渠道,具有强大的社会规训力度。清道光29年(公元1849年),在李光庭著《乡言解颐》中记有“新年十事”,在“年画”一事中说:“扫舍之后,便贴年画,稚子之戏耳。然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”[3]可见,年画不仅是年俗的载体,不仅有审美功能,还有“养正”之意义。年画的“养正”之用,也体现在对科学的传播中。年画传播科学,不是在传播知识,而是在传播一种生活取向,培育一种精神状态,培育一种生活审美。

天津杨柳青木版年画是我国著名的民间木版年画之一,在此以杨柳青年画为例进行分析。杨柳青年画在民间有着极大的需求。在杨柳青年画业的鼎盛时期,每年上千万张被销往华北、东北、西北地区[4]。杨柳青年画对科学的传播,主要包括以下两个方面。

一是农业生活类。年画中以耕织及农家生活为题材的相当多,如清代杨柳青年画《庄家忙》《渔樵耕读》《五谷丰登》《闲忙图》《耕织全图》《耕获图》《农家忙》《渔家乐》《同庆丰年》《丰收图》《庄农稼穑难》等等,劝导农耕生活;也有劝导人们善待耕牛的年画,如《春牛图》《勿宰耕牛》等。耕织题材年画,注重场景性,注重的是劳动场景的描绘,并且有村落或农田或富于生活情趣的生活细节作为背景,从而更具观赏性,生活气息比较浓厚。

以农耕为主题的传统年画,是对农业劳动及农耕生活的美学化表达,所反映的是农耕生活的祥和、团圆、美满、恬静的生活美感,而这与政府的重农政策,鼓励农桑、提倡农耕生活的治国理念是合而为一的。这些年画不是技术绘图,不注重技术的细节与精确性,它们不是传播具体的农耕技术,这类年画所传达的是耕织生活的美感,对耕织生活方式的倡导,是对农耕文化的传播。

二是科学生活类。杨柳青年画也积极倡导科学生活。例如,清末,在当时社会提倡维新的思潮影响下,杨柳青年画中出现了一些宣传新思想的年画,如《女子自强》《小儿怒》《女子求学》《戒吃鸦片烟》等[1]160-164。年画也在积极传播着现代科学思想。民国初年,直隶(河北)巡按使公署天津教育司社会科对年画进行改良,旨在辅助社会教育,破除陈旧陋俗,革去社会恶习,在天津以彩色石印法印制了一批“改良年画”。其中一幅年画名为《破除迷信》,画一山村天旱不雨,农民赤足露顶,在烈日暴晒下抬一泥“龙王”,敲锣打鼓,步行道上,以祈天降甘霖,描写了北方的祈雨民俗活动。图上题词解说云:“宇宙万象,离离奇奇,若推若理,皆有可知。自然作用,物理为之,科学所考,已无可疑。岂有风伯?岂有雨师?迷信鬼神,其心太痴。更有陋俗,不值一訾;求神祈雨,远道奔驰,抬一神像,遮以柳技,露顶跣足,相追相随,肃肃其容,喃喃其词,其心实虔,其愚堪悲。嗟此妄举,尸之者谁?戒之戒之,勿事自欺。”[1]234此图用直观且含义丰富的形象,辅以通俗易懂的文字宣传科学思想,教导民众勿信“风伯雨师”之说,引导民众改变思想观念。

由于新年时几乎家家户户都要张贴年画,年画的消费群体几乎覆盖了所有人家,尤其是在信息传输不太通畅的广大农村地区,年画是一种重要的信息传播媒介,对于新思想的宣传与启蒙有着重要的作用。在科学传播方面,农耕题材的年画与我国传统的耕织图有着异曲同工之妙,在传播重农思想、维护农耕文明方面,发挥着重要的作用。而随着近代自然科学在中国传播的深入,年画中也有了以近代自然科学思想为基础的题材,这些新题材的年画在传播着一种新的思想,一种新的生活方式,一种新的世界观。对于当时的广大农民来说,这些思想是陌生的,而年画因其贴近农民,农民对年画有着近乎天然的亲近感,因此年画在传播新思想方面具有独特的优势。而年画所传播的这些新思想,是基于近代自然科学知识的,但它不是对知识本身的传播,而是对基于自然科学知识的思想和新的生活方式的传播,推动着广大农民形成一种新的生活倾向。这种传播,是高于知识的传播,是一种文化的传播,而这正是图像的特长。图像的特长是让人感受到美,以美感来传播一种新文化。

2 新年画中的科普

新中国成立后,我国更加重视年画的文化传播作用,政府更加有意识地利用年画进行宣传。1949年11月26日,中央人民政府文化部下达了《关于开展新年画工作的指示》,该文件认为年画是一种很好的宣传工具,并确立了当年年画的宣传重点:宣传中国人民解放战争和人民大众的伟大胜利;宣传中华人民共和国的成立,宣传共同纲领,宣传把革命进行到底,宣传工农业生产的恢复与发展,在年画中,应当着重表现劳动人民新的愉快的斗争的生活和他们英勇健康的形象[5]。在新年画所描绘的众多形象中,科学作为新生活、新社会的重要元素,也具有了众多的生动形象。科学的形象多分布在农业、卫生、识字运动等方面年画中,在大量作品中有所体现。在此,以卫生题材年画为例,对新中国成立后年画在科普中的作用进行论述。

新中国成立后,我国政府在农村地区大力开展卫生普及。加强农村卫生不仅仅是为了消除疾病,提高人们的健康水平,还具有一个重要任务:消除迷信、改造不健康的生活方式,改造农村的旧文化,建立农村新气象、农村新文化,参与构建农村生活新秩序。《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)》指出:“积极开展群众的经常性的爱国卫生运动,养成人人讲卫生、家家爱清洁的良好习惯。讲求清洁卫生的根本精神,是为了消灭疾病,人人振奋,移风易俗,改造国家。”[6]关于农村卫生运动与社会文化改造的关系,毛泽东主席在动员“除四害”时也有类似表述:“纲要里头有一个除四害,就是消灭老鼠、麻雀、苍蝇、蚊子。除四害是一个大的清洁卫生运动,是一个破除迷信的运动。把这几样东西搞掉也是不容易的。除四害也是搞大鸣、大放、大辩论、大字报。如果动员全体人民来搞,搞出一点成绩来,我看人们的心理状态是会变的,我们中华民族的精神就会为之一振。我们要使这个民族振作起来。”[7]农村卫生推广不仅仅是一场单纯的卫生运动,也是一场民族精神振兴运动。通过农村卫生运动,培养身体健康、生活方式科学、精神振作向上的新农民。

当时创作了大量的相关题材的年画作品。年画“人人讲卫生,家家爱清洁”由魏瀛洲创作于1956年[8]114。这幅年画描绘的是人们讲卫生、搞清洁的生动场景。正像毛泽东主席所号召的“环境卫生,极为重要,一定要使居民养成卫生习惯,以卫生为光荣,以不卫生为耻辱……现在,还有很多人不懂这个移风易俗、改造世界的意义。因此,必须大张旗鼓,大做宣传,使得家喻户晓,人人动作起来。”[9]画面描绘了人人都动作起来搞清洁、搞卫生的场景。这幅画涵盖了农村不同季节、不同生活或生产环节中搞清洁卫生的场景,对于农民陌生的概念,如卫生,做了非常接地气的描绘与阐释。整幅画充满了活力,充满了欢乐祥和,人人心情快乐、精神振作。

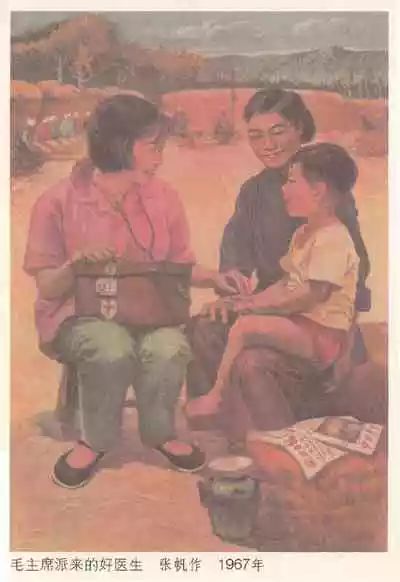

又如,年画“毛主席派来的好医生”,由张帆创作于1967年[8]225。描绘的是一位年轻女医生在给一位母亲怀中的儿童问诊的情景。这幅年画向人们展示了有医学保障的生活的幸福感、踏实感,展示了生活中医学的在场,向人们展示一种新的生活倾向,即医生(医学)可以保障我们的健康,我们要相信医学、相信科学。

新中国成立初期这些新年画将科学融入农民的日常生活情境中,利用形象传达着卫生和清洁带来的积极向上的精神面貌,传输着一种精神状态、一种科学生活理念。将农民陌生的概念与理念,通过形象之美来展示、传播,这正是年画的最大优势。年画对科学的传播,是利用形象来展示,利用美感来打动公众,这些年画不追求精确地传达知识,而重在传达一种情境,启蒙一种生活审美,培育一种生活态度,培育一种科学的生活倾向,促进科学生活方式的形成。这一切都是为了改变人们的思想,以科学意识消除民间存在的种种迷信,达到一种精神上的洗礼,消除民间知识的无序状态,从而满足对新秩序的追求。

——未完待续——

参考文献

[1]王树村.中国年画史[M].北京:北京工艺美术出版社,2002.

[2]冯骥才.中国木版年画的价值及普查的意义——《中国木版年画集成》总序[J].民间文化论坛,2005(1):53-58.

[3]李光庭.乡言解颐[M].卷四物部上.清道光刻本.

[4]李明禄,张广文.国家非物质文化遗产——杨柳青年画的历史与现状[A].天津市西青区文化局.杨柳青[C],2007.

[5]中央人民政府文化部.关于开展新年画工作的指示[N].人民日报,1949-11-27(4).

[6]一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(修正草案)[Z].中华人民共和国国家农业委员会办公厅.农业集体化重要文件汇编(1949—1957).北京:中共中央党校出版社,1981:771.

[7]毛泽东.坚定地相信群众的大多数[Z].中华人民共和国国家农业委员会办公厅.农业集体化重要文件汇编(1949—1957).北京:中共中央党校出版社,1981:757-758.

[8]陆克勤.新年画图录:中国年的回忆[M].上海:上海书店出版社,2008.

来源:《科普研究》2019年第1期