二十年前,我呼唤叶永烈“重操旧业”

中国科普作家协会 张在军 2020-05-29 20:29

叶永烈先生去世了,享年80岁。

叶先生是中国少数几个可不被冠以“著名”头衔的文化名人,就如同没有人称巴金是“著名作家”,称钱钟书是“著名学者”一样。如果真要给叶先生冠什么头衔,我固执地认为冠“科幻作家”即可,尽管先生写过大量的有影响的纪实作品。

我为何这么固执呢?那就要回到本文题眼“重操旧业”上来说。

那是二十多年前的事情了。尽管时间久远,但我清晰地记得1997年初,当时我还在湖北江汉平原一个乡村“爬格子”。有一天在《中华读书报》上见到一篇《真想叶永烈重操旧业》的文章,作者深情地呼吁叶永烈走出故纸堆,重返科幻文坛。我读后,深有感触地写下一篇《叶永烈,何日再操旧业?》:

叶永烈,叶永烈,不说似乎忘了,一提起就有了印象。我的童年是在连环画中度过的,伴我度过童年的连环画很多很多,但至今记得名字留有痕迹的很少很少。比如叶永烈的《小灵通漫游未来》、《欲擒故纵》。尤其是“小灵通”印象最深。我们那时的孩子没有谁不知道“小灵通”,就像今天的孩子没有谁不知道超人、希曼一样。

可是进入80年代后,再也读不到叶永烈的科幻作品,他似乎销声匿迹了。不,他没有消失,又出现了,出现在热门杂志中。哦,原来他弃“科”从“史”,钻进故纸堆中,考证历史上的热点去了。在这里我无意指责他从史不可取,但是他的这种历史纪实是任何一个有点文学修养的学者都可完成的(他做岂非大材小用资源浪费?),而那种上天入地的想象力却并非人尽可“写”。中国缺少的不是“写”家,而是既有深厚专业功底又会写作的科普作家啊!

中国的科幻天地既然人去楼空,空旷的银幕和荧屏只好搬来西方人的想象了。于是国外的科幻故事片动画片纷至沓来,充斥中国人的娱乐空间:超人、时间隧道、星球大战、恐龙……高鼻子蓝眼睛的洋人以四海为家,宇宙作院,恣意驰聘想像,活跃于世界各地、宇宙角落。我们中国人呢,乖乖地缩于银屏前,傻眼看洋人的潇洒,过把眼瘾就完。

一个民族不能没有想象力!我们古有《西游记》这样的神话,但为什么拿不出科学的现代神话呢?又是什么让叶永烈从科幻阵地上撤防,隐入到历史深处去呢?是我们缺乏一个容纳科学幻想,并使之感到光荣的环境,才导致了叶永烈的“跳槽”?我不知道。但我知道,中国人需要幻想,更需要科学幻想。

去年中国科协开大会时发出呼吁,要科学家们拿起笔来写科普作品,教育和影响青少年们爱科学、学科学。这是时代的呼唤啊!

叶永烈,你何日再操旧业?

《叶永烈,何日再操旧业?》发表于《深圳特区报》

拙文寄到《深圳特区报》(1997年2月18日)发表后,《金陵晚报》记者贾春蕾带着我提出的“何日再操旧业”的疑问采访了叶永烈先生,写成《叶永烈有话直说》,接着,武汉《书刊文摘导报》全文转载。见到转载的采访记后,我又写了篇《叶永烈说话了》,刊于当年5月6日的《深圳特区报》。我在该文中说:“我们固然要对历史沉思,但不能因此而放弃对未来展望啊!难道‘纪实’比‘科幻’更重要?单纯就读者多寡论,‘纪实’远胜于‘科幻’,但是‘纪实’会像‘科幻’那样影响一整代人么?影响人的一生么?”在文章结尾,我呼吁:“时代在召唤,读者在呼吁,叶永烈不能没有触动,他很清楚地认识到自己科幻小说的价值,他不可能不重操旧业……叶永烈,愿你的作品能早日与我们见面。也愿我国的科幻创作早日走出低谷。”

正是由于我等众多读者的深情呼唤,以及诸多传媒的强烈推动,在世纪之交,叶永烈先生终于在“挂鞋”(原意是运动员把跑鞋高高挂起不再参加比赛,叶先生借指自己退出科幻小说的创作)十五年后重新执笔写出了《小灵通漫游未来》的续篇——《小灵通三游未来》。

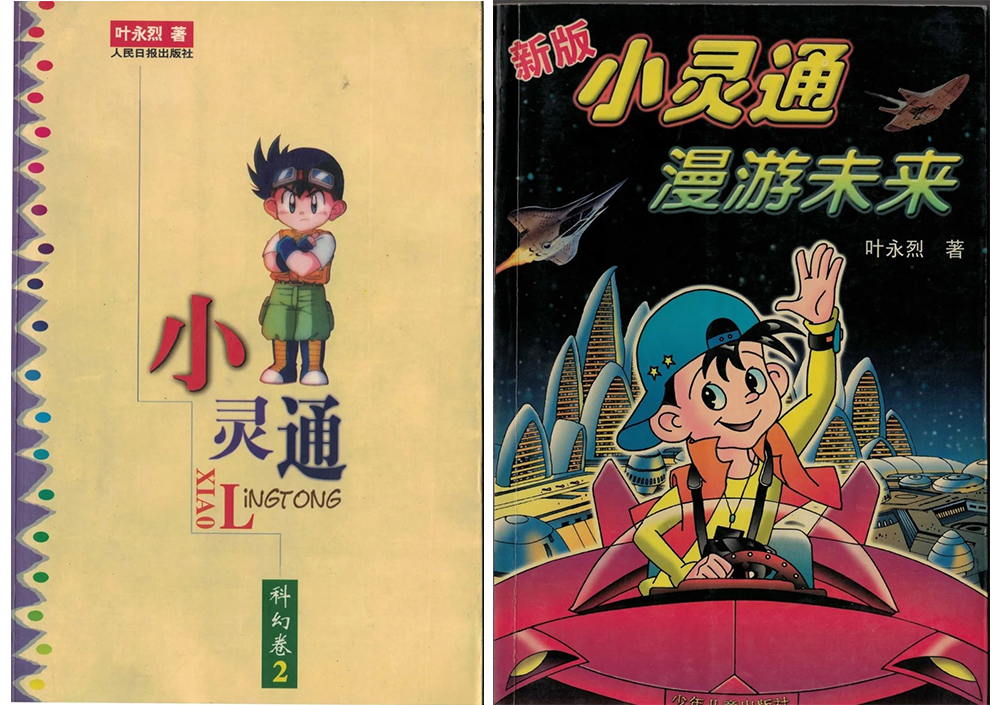

2000年8月,《新版小灵通漫游未来》(包括小灵通漫游未来、小灵通再游未来、小灵通三游未来)正式出版。啊,我的呼唤,不,我们的呼唤终于有了回声!

书影

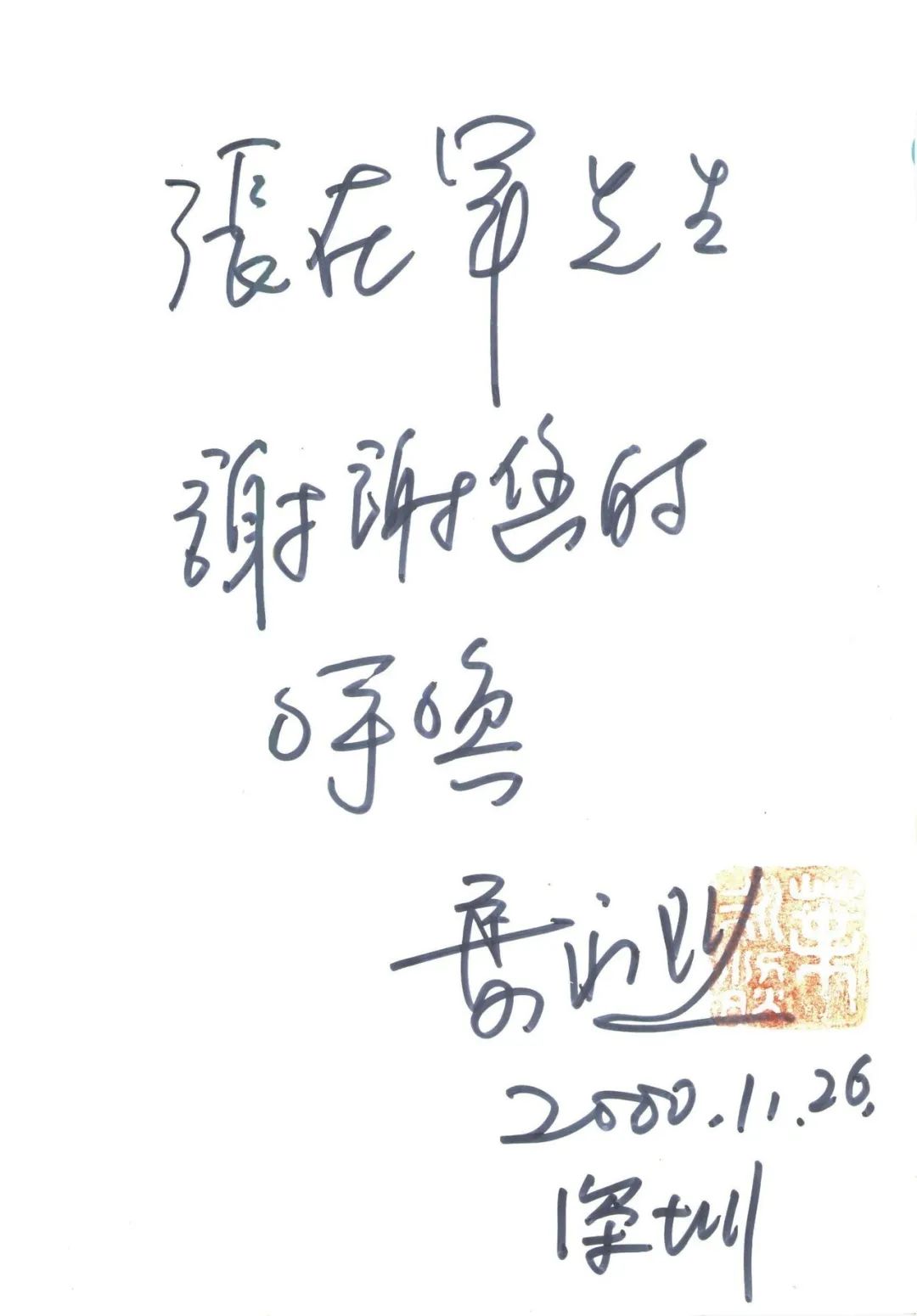

同年11月26日,叶永烈先生携夫人来到深圳书城签名售书,恰好我此时已到深圳工作,得知消息后便赶去与叶先生晤面。先生听了我的自我介绍,立马起身紧握我的双手连声道谢,并在签名时写道:“张在军先生:谢谢您的呼唤。”叶夫人杨惠芬老师也在一旁笑着说:“这本小灵通能够出版,多亏您的呼唤啊!后记里面还提到了您。”

叶永烈夫妇与本文作者的合影

叶永烈先生给本文作者的题字

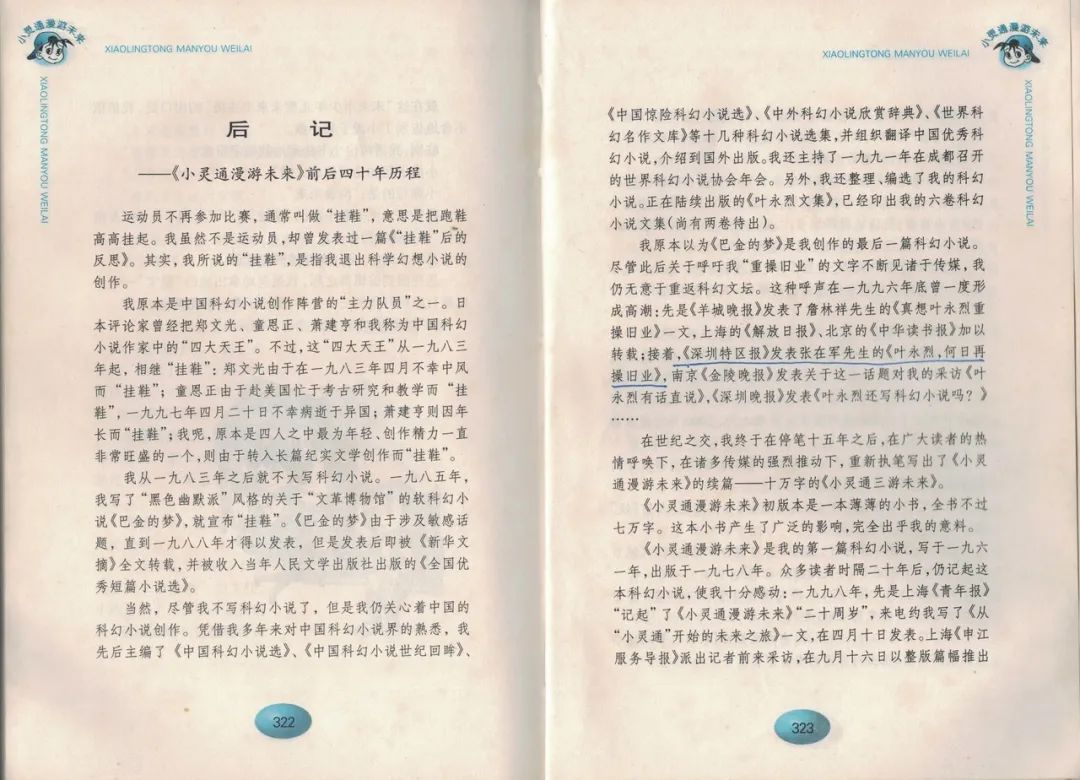

叶永烈先生在那本《新版小灵通漫游未来》的“后记”里这样写道:“我原本以为《巴金的梦》是我创作的最后一篇科幻小说。尽管此后关于呼吁我‘重操旧业’的文字不断见诸传媒,我仍无意于重返科幻文坛。这种呼声在一九九六年底曾一度形成高潮:先是《羊城晚报》发表了詹林祥先生的《真想叶永烈重操旧业》一文,上海的《解放日报》、北京的《中华读书报》加以转载;接着,《深圳特区报》发表张在军先生的《叶永烈,何日再操旧业》,南京《金陵晚报》发表这一话题对我的采访《也用了有话直说》,《深圳晚报》发表《叶永烈还写科幻小说吗?》……”

《新版小灵通漫游未来》的“后记”

更没想到的是,叶永烈先生不仅把我的名字写进了新版小灵通的后记,还把我的那篇文章几乎全文引录进了《叶永烈文集·科普卷》(人民日报出版社1999年版)的总序,以及自传《追寻历史真相——我的写作生涯》(上海文艺出版社2001年版)一书。

令人惭愧的是,当年呼吁叶先生不要弃“科”从“史”,而我自己却鬼使神差地钻进故纸堆中,搞文史研究逾十载。不过令人欣喜的是,近年来我们也涌现出刘慈欣这样的优秀科幻作者,以及《三体》之类的优秀科幻作品。

叶永烈先生已经远去了。在“科教兴国”的今天,我呼唤更多的作者,写出更多的科幻作品。

作者简介

张在军,独立学人,自由撰稿人。近年来致力于民国历史研究。迄今已在海内外出版著作十几种,多次入选各类图书排行榜。作品有《当乐山遇上珞珈山》(江苏凤凰文艺出版社)、《东北大学往事》(九州出版社)、《西北联大》(金城出版社)、《苏雪林和她的邻居们》(福建教育出版社)等。《发现永安》(福建教育出版社)作为“一部难得的抗战文教史”,入选《中华读书报》2018年不可错过的20种历史和传记好书。