【科学故事会】陆士嘉:我愿意成为一颗铺路的石子

科学故事会 顾舒 2025-04-10 13:16

1981年,中国科学院在增补学部委员(现称为院士)时,收到了一封特别的来信。这封信并非要举荐某人,恰恰相反,是要求将一位名叫“陆士嘉”的候选人从名单中删除。陆士嘉是谁?寄信人又为什么这样做?

改换专业,拜师普朗特

1937年,一艘满载中国留学生的邮轮,缓缓驶离炮声隆隆的上海。这群怀揣科技救国梦想的青年,眼含泪水暂别祖国。22岁的陆士嘉就在其中,她要去德国学物理,立志做“中国的居里夫人”。

同年冬天,听闻了祖国遭受日军飞机轰炸的消息,她毅然改学航空专业,希望为祖国的蓝天撑起一片希望。

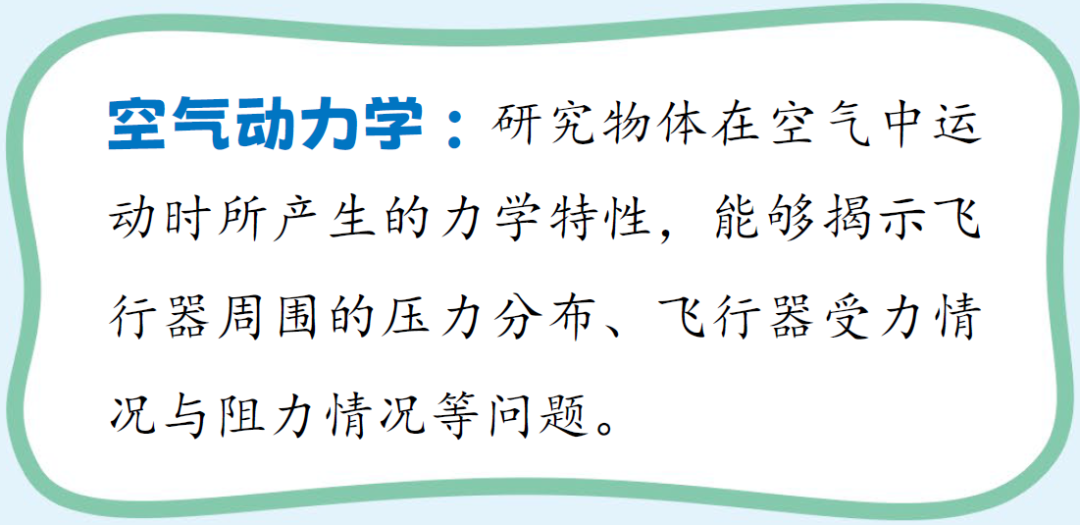

她决心拜“空气动力学之父”普朗特教授为师。然而,这位德国科学家从未收过女学生,更不会接受来自落后动荡的中国的女学生。

陆士嘉没有放弃,她抱着“外国人看不起中国,我就一定要为中华民族争口气”的信念,一次次登门拜访,终于得到了和教授面谈的机会。

为了打发她,普朗特教授随手从书架上抽出两本书,递给陆士嘉:“你拿回去看,两个月后来考试。”陆士嘉心里明白,这不过是教授的托辞,但她还是认真将这两本书通读了一遍。两个月后,她如约来到教授的办公室,而普朗特教授早已忘了此事,只得临时给她出了几道考题。令他意外的是,陆士嘉不仅很快就答完了,而且全都答对了!

普朗特教授重新审视着眼前这位中国女学生,破例收她为关门弟子,这也是他一生中唯一的女弟子。

普朗特教授门下人才辈出,他最杰出的弟子冯·卡门,正是钱学森的导师。后来,陆士嘉的丈夫张维还曾调侃说:“学森兄,你应该称士嘉为师姑啊!”

为后辈开科研之路

学成归国后,陆士嘉投身中国的航空事业和教育事业,筹建了北京航空航天大学,创办了中国第一个空气动力学专业。

1981年,陆士嘉完成了普朗特教授的《流体力学概论》的翻译,为中国的流体力学研究打开了大门。这项工作原本由郭永怀负责,但郭永怀因飞机失事英勇牺牲后,任务落在了陆士嘉肩上。

在这部书的署名上,陆士嘉坚持将郭永怀的名字放在第一位。她说:“这是他未竟的事业,我只是接过了接力棒。”

在研究工作中,陆士嘉总是选择本学科前沿有待开拓的课题,她认为越是空白,越该研究,否则就会落后于国外。不少人劝她不要搞这种不易见效的问题,陆士嘉坚定地说:“科学工作者的职责就是要探索,不然就徒有虚名。我总是希望我国有所突破,并不是说我搞什么研究一定要突破,我愿意成为探索的一名小卒,一颗铺路石子,为后面的人做点探索工作。”

▲陆士嘉(中)在风洞建设现场

由于对中国空气动力学的发展作出的杰出贡献,中国科学院增补学部委员的时候,钱学森、严济慈等七位学部委员联名推荐了她。而那封“不速之客”的来信,也是陆士嘉亲笔写的。她拒绝的理由很简单,“年纪大的同志应该主动设法为中青年同志创造条件,应该让他们在前面发挥作用,我们这些人不当学部委员也会提意见、出主意,绝不能由于我们而挡住了他们,这样对中国的科学事业发展不利。”她愿意像一颗铺路石一样,为年轻的科研人员提供帮助,让他们在科学之路上走得更远。

来源/《科学故事会》2025年4月刊