从“三法则”到“换生灵”——当代英美机器人叙事简述

世界科幻动态 吕广钊 2024-04-01 21:17

一、从“三法则”到“恐惑谷”

对《世界科幻动态》的读者来说,“机器人三法则”想必再熟悉不过。1942年3月,在著名的《惊奇科幻故事》(Astounding Science Fiction)上,艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)发表了一篇短篇小说,题为《环舞》(Runaround)。或许连阿西莫夫本人也未曾想到,在之后80多年里,《环舞》所为人称道的并非小说情节或人物设定,而是故事中机器人必须遵循的三个法则:①机器人不得伤害人类,或坐视人类受到伤害;②机器人必须服从人类命令,除非命令与第一法则发生冲突;③在不违背第一或第二法则之下,机器人可以保护自己。1985年,阿西莫夫又添加了一条凌驾于三法则之上的“第零法则”,即机器人不得伤害整体人类,或坐视整体人类受到伤害。阿西莫夫的机器人法则一经提出,便成为科幻作品中机器人叙事的基础,无数科幻作者受此启发,演绎出了许多经典作品。

《惊奇科幻故事》1942年3月刊封面(图片来自Heritage Auctions官网)

《环舞》初版插画(图片来自archive.org官网)

当然,也有很多人试着给“三法则”挑错,他们致力于找出各种逻辑漏洞,举出各种反例,指出“三法则”在现实中可能遇到的悖论。但说到底,“三法则”只是一个科幻设定,服务于故事的叙事需要,它并不能也不应当为计算机科学或人工智能的发展提供严肃、严谨的参考,更不是人们用以预测未来的工具。在《科幻的争议:赞许性赋能和“误导性”批评》一文中,程林讲道:

“预测未来的赋能是科幻作品不应承受之重。作为一种文艺文类,科幻作品有着自身独特的艺术形式与价值。以科幻小说为例,它‘第一位的要素’是文学。科幻作品中的预言有可能成为现实,但严格预测未来不是科幻作品的义务,即便是近未来想象也不是未来或现实的平面镜,而是多棱镜。”[1]

科幻终究是文学,因而对于阿西莫夫的“三法则”,我们也应当站在文学的角度加以理解。从这个角度出发,“三法则”最重要的文学遗产之一,是其颠覆了《弗兰肯斯坦》中造物对造物主的反抗。1818年,玛丽·雪莱(Mary Shelley)在《弗兰肯斯坦》中(Frankenstein)刻画了一个经典的怪物形象。故事中的人造人虽然本来心地善良,但身为异类的他饱受周围人的非议和歧视,逐渐演变成一个社会秩序的破坏者,并最终向其“父亲”发起了挑战。《弗兰肯斯坦》借鉴了很多经典的文学和神话母题,它的副标题“现代普罗米修斯”指出了怪物与人类之间的竞争关系。我们也可以在故事中发现“俄狄浦斯”的影子——杀父娶母,自戳双目,这也是故事中人造怪物无法逃避的宿命。

《弗兰肯斯坦》(1818年第一卷初版)

而阿西莫夫的“三法则”为我们提供了一种新的视角,来重新审视人类与人造生命的关系。不是所有的造物都会变成怪物,拥有自我意识的机器人或许可被看作“二十世纪的普罗米修斯”,它们并不一定会变成人类的敌人,并不总是觊觎人类的“天火”。在“三法则“的框架下,人类和机器人之间的关系有了新的定义,形成了一种黑格尔式的“主奴辩证”(master-slave dialectic)。在黑格尔看来,奴隶虽然扬弃了他自己的独立性,但他同时也是主人的延伸,承接了原先属于主人的纯粹否定力量,而只有通过这种纯粹的否定力量,主人才能够实现他的欲望,完成对物的享受。因此,主人和奴隶互为整体,互相依赖。

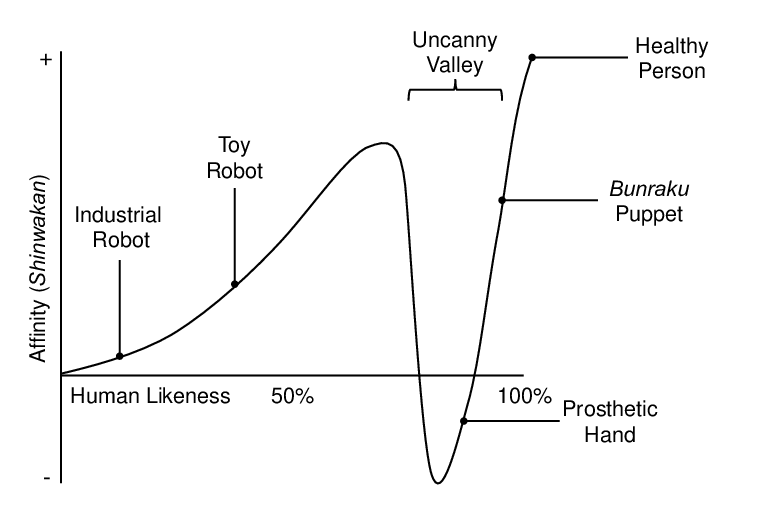

奴隶因主人而存在,主人也因奴隶而存在。如果我们遵循阿西莫夫的传统,就会发现“三法则”下的机器人和人类有着某种趋同倾向。我们会关注机器人与人类之间产生的各种爱恨情仇,包括对于“自由意志”的探讨,也是基于“机器人有可能变成人”的前提。我们希望机器人与我们越来越相似,却又在潜意识中害怕被机器人替代。我们担心来自“非人” 的交流和融合会改变我们自身的主体性,当机器人和人类长得越来越像,当我们的肉眼再也无法分辨视频换脸的成果,一种“鸠占鹊巢”的恐慌感便油然而生,人们担心被替代、被淘汰,失去自己作为主体的身份,沦为客体与他者,在恐惑谷效应的阴影下惴惴不安。由此看来,恐惑谷效应实际上有着浓厚的人类中心主义特征。人类以自身主体为中心,观察、规训并且凝视着“非人”客体,但同时却担心后者喧宾夺主,人类则由中心走向边缘,失去自身的主体性特权。于是,我们在潜意识里建起了一道名为“恐惑谷”的鸿沟,提防着来自他者的潜在威胁。

“恐惑谷”示意图[2]

二、从“恐惑谷”到“赛博格”

自新浪潮开始,科幻文学中的机器人形象逐渐发生变化,创作者不再满足于黄金时代中被客体化、他者化的机器人 “非人”地位,而是尝试打破阿西莫夫“三准则”的限制,生成独属于机器人和仿生人的主体性。在长篇小说《2001太空漫游》(2001: A Space Odyssey,1968)中,阿瑟·克拉克(Arthur C. Clarke)刻画了科幻史上最为经典的人工智能形象——哈尔。作为“发现号”飞船的导航与生命维持系统,哈尔自诞生之初便被赋予了一个无比重要的使命——前往木星,探访黑石。对哈尔来说,这个任务“不只是一种执着,更是他存在的唯一理由”。但是,在前往木星的漫长旅途中,哈尔却被要求将此行的真实目的向同行船员保密,隐瞒关于黑石的真相。机器人哈尔不能理解谎言,在虚假与真实的矛盾中,哈尔内在的一致性变得不再稳固,永远也不会出错的它突然开始出错。迫不得已之下,主人公鲍曼尝试将它关闭。但这对哈尔来说是不可接受的,倒不是说哈尔“求生”的欲望有多么强烈,而是因为它需要保证任务的完成。面临死亡威胁的哈尔采取了最极端的方式,它杀死了休眠仓中的宇航员,并将鲍曼锁在了飞船之外。

《2001太空漫游》电影最经典的画面之一:鲍曼在飞船外与哈儿对峙的场面(照片由笔者拍摄自2019年伦敦库布里克展)

真相与假象的矛盾、理性与感性的冲突——这种简练却极端的二元对立在哈尔身上体现得淋漓尽致,并成为区别人和机器的关键。这样的分别似乎也符合人们对于机器人与仿生人的直观印象:机器人是机械之身的人造物,遵循由发条或电子元件预先设定的行为逻辑,无法感受人类的情感,无法理解人类行为背后的伦理基础。自《2001太空漫游》之后的半个多世纪,机器之理性与人类之感性成为机器人叙事的核心冲突,不论在文学还是影视领域,都诞生了许多为人称道的经典作品,即便在近几年,依然有作家在孜孜不倦地重温这一经典母题。

在伊恩·麦克尤恩(Ian McEwan)的新作《我这样的机器》(Machines Like Me,2019)中,机器人伴侣亚当好像能够感受到一定的人类情感——至少是爱情,它爱上了自己的女主人米兰达,即便如此,它仍像《2001太空漫游》中的哈尔一样无法理解人类的谎言。故事里,米兰达的好友遭到强暴,割腕自杀,为了伸张正义,米兰达谎称是自己遭到了凶手的强暴,致使凶手被判入狱,接受应有的惩罚。面对亚当的质询,米兰达强调“真相不是一切”,而亚当毫不留情地反驳道:“真相就是一切。”最终,亚当坚持自身的“原则”,举报了米兰达,而米兰达的男朋友怒不可遏,用一把大锤结束了亚当的生命。同样,《2001太空漫游》中的鲍曼在返回飞船后,果断地拔除了哈尔的芯片。当然,哈尔并不邪恶,它只是单纯地想完成自身的至高使命,这也使它濒死之际的遗言显得格外令人唏嘘:“我不明白你为什么要这么对我……我对这次任务的热诚是最高的……你在摧毁我的心智……知不知道?……我会变得十分幼稚……我会变得什么都不是……”。

如果我们更进一步,继续质疑所谓感性与理性、人类与机器人之间二元对立的合法性,又会有怎样的收获呢?在《2001太空漫游》出版的1968年,菲利普·迪克(Phillip K. Dick)发表了另一部科幻经典《仿生人会梦见电子羊吗?》(Do Androids Dream of Electric Sheep?),为机器人叙事提供了崭新的角度。故事中,机器人(仿生人)不再是阿西莫夫笔下的“二等公民”,也不再像哈尔那样与人类泾渭分明。虽然在一开始,仿生人的定位仍是人类的从属,它们外表上与人类非常相似,智力和体力水平极高,负责重体力劳动与探索未知区域等高强度、高风险活动,但很快,仿生人便不再满足于这样的从属地位,躲在人群之中,希望过上“正常人”的生活。主人公德卡德的工作便是追捕这群仿生人。他依赖的是某种能够分辨仿生人与真人“移情能力”的测试。人类会对弱者感到怜悯,为灾祸感到痛苦,这是人类区别于仿生人最后的标签。

《仿生人会梦见电子羊吗?》1968年初版封面

看到这里,似乎《仿生人会梦见电子羊吗?》还是保留了感性和理性的二元对立,但菲利普·迪克显然不满足于此,于是我们便有了瑞秋。瑞秋是一个“Nexus-6” 型仿生人,却显示出极高水平的共情能力,在与德卡德初次相遇的测试中,身经百战的德卡德经无法判断瑞秋究竟是不是仿生人。其他仿生人会为了一点赏金或者生存的机会而毫不犹豫地举报自己的同类,但当德卡德前去追踪剩下的3个“Nexus-6”仿生人时,瑞秋说:“你知道我有什么感觉,对这个名叫普里斯的仿生人?……是认同感,我跟她是一体的……我们是机器,像瓶盖一样从流水线上生产出来。我的个性化存在,只是一个幻觉。我只是一种机型的代表。”这里,瑞秋表现出的含混性具有至关重要的文学意义。她明知自己仿生人的身份,却依然与自己的群体产生了强有力的情感连结,如此一来,她也向德卡德抛出了一个无法回答的难题:所谓的“共情”究竟能否用作区分人与非人的参考?换句话说,所谓的人心或灵魂究竟是不是人类的特权?又或许,人类的身上也有属于机器的元素?如果有的话,这些元素会不会也是某条流水线的产物?

基于对这些问题的追问,唐娜·哈拉维(Donna Haraway)在1985年发表了著名的《赛博格宣言》(A Cyborg Manifesto),摒弃了将“人”与“动物”,以及“人”与“机器”分开的界限。面对仿生人关于“我是谁”的困惑时,哈拉维并没有从身份认同(identity)的角度加以阐释,而是主张亲缘(affinity)、结盟(coalition)与共生(symbiosis)。“赛博格是一种控制论的有机体,是机械与有机体的混合物。”[3]对哈拉维来说,没有纯粹的人类,也没有纯粹的机器,毕竟我们每个人都是奇美拉(chimera)式的嵌合体。这样一种含混性美学与20世纪80年代赛博朋克运动一脉相承,威廉·吉布森(William Gibson)、布鲁斯·斯特林(Bruce Sterling)、帕特·卡迪根(Pat Cadigan)等人的作品不再像迪克的《仿生人会梦见电子羊吗?》那样探讨“机器人能够多么接近人类”,而是包容机器人身上的“非人”属性,转而思考“人类能够多么接近机器人”。就这样,“赛博格”拒绝任何形式的本质主义,颠覆了“人”在传统人文主义中至高无上的地位,哈拉维也因此成为后人文主义科幻批评的先驱。

《赛博格宣言》1985年版封面

三、从“赛博格”到“换生灵”

我们对于科幻作品中机器人叙事的讨论,不应当局限于人与机器之间的差异,而要进一步探索人作为赛博格而显示的含混性。《仿生人会梦见电子羊吗?》中“具有共情能力的仿生人是否应被视作人类”这个问题变得不再有意义,若借助德勒兹(Gilles Deleuze)的理论体系,比起继续纠结于“什么是人”“什么是机器”这样恪守本质主义的议题,我们更需要注重变化与生成,借由“生成—赛博格”的概念,探讨当下社会所面对的种种困境和难题。2017年,丹尼·维伦纽瓦(Denis Villeneuve)导演的电影《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049)登上银幕,它既是对迪克《仿生人会梦见电子羊吗?》的改编,又是1982年经典电影《银翼杀手》(Blade Runner)的续作。在前作的基础上,《银翼杀手2049》以宏大的角度,呈现了瑞秋提到的生命“流水线”。在一个富有视觉冲击力的镜头中,一个复制人女性包裹在透明薄膜中,浑身赤裸,从空中怦然坠地,她猝然开始挣扎,仿佛新生儿降生。这是一个新型号仿生人,老板华莱士希望在交货前进行最后检查。他激活了某个义体芯片,控制几架装有摄像头的小型无人机包围了复制人。这些机器和芯片削弱了我们对华莱士人性的感受,他眼神迷离,反而表现出机器般的非人性。这一幕中的人类虽然强大,但冷酷且缺乏共情,而他面前的机器复制人却以肉身的姿态呈现出她的脆弱,由此产生了一种讽刺性的叙事张力。

《银翼杀手2049》电影剧照

导演维伦纽瓦毫不掩饰仿生人的商品属性,在赛博格时代,由于边界的消解,复制人的“非人”属性也渗透到了生命的领域,合成生物学的“工程”(engineering)思维也使得有机的生命体与无机的“物”变得难以分辨。英国政治经济学家梅琳达·库珀(Melinda E. Cooper)在《作为剩余的生命》(Life as Surplus,2008)中强调,新自由主义的生物技术创造了超越物质极限的生命体,强迫植物无视自然生长周期的节奏,不间断生产农业产品,同时可以重新设计动物的身体,使其成为某种生物化工厂。在她与凯瑟琳·沃尔德比合著的《临床劳动》(Clinical Labor,2014)里,她们进一步论证,生物医学的发展从根本上挑战了生命与物的区别,这些奇美拉般的嵌合体“既是生命,又是机器,因为他们可以在肉体之外进行培育,构成某种科技产物”。[4]于是,生命机器必须视为当下政治经济话语体系的构成部分,成为生命政治的劳动主体。换言之,华莱士眼中的复制人形象就是生命对资本的实质从属(real subsumption)的缩影,就像罗西·布拉伊多蒂(Rosi Braidotti)在《后人类》(The Posthuman,2013)所指出的,这种“生命—基因资本主义”(bio-genetic capitalism)在价值攫取的对象上模糊了人类与其他物种间的区别,从 而形成了一种另类的平等主义——人类、植物、动物、病毒、机器人,甚至地球 上的无机环境,在资本和消费逻辑面前一视同仁。

《后人类》(The Posthuman,2013)图书封面

2017年,石黑一雄(Kazuo Ishiguro)在自己的诺贝尔文学奖获奖感言中这样讲道:“新的遗传技术,如基因编辑技术(CRISPR),以及人工智能和机器人技术的进步将为我们带来令人惊叹的、拯救生命的益处,但也可能造成类似种族隔离制度的野蛮的精英统治社会,以及大规模失业的问题,甚至于当前的行业精英们也将濒临失业”,而在不久之后,《克拉拉与太阳》(Klara and the Sun,2021)便应运而生,正面回应了石黑一雄自己提出的问题。小说中,石黑一雄刻画了“克拉拉”这样一个聪慧、细腻的智能机器人形象,它与主人乔西保持着深厚的感情,但也在乔西病重时,做好了替代乔西、成为乔西的准备。在卡帕尔迪先生的实验室中,面对乔西的复制品身体,克拉拉接到了乔西母亲的指令:“克拉拉,我们不是在请你训练新乔西。我们是在请你成为她......我们要你凭借你迄今学到的一切,占据新的乔西。”与此同时,在故事的设定中,许多工厂也倾向于使用机器人进行生产,使用人类劳工相比之下变得不再划算,难逃被抛弃的命运。

《克拉拉与太阳》(Klara and the Sun,2021)图书封面

在拙作《“换生灵”克拉拉》中,我借助西欧、北欧传统童话和神话叙事的经典意象“换生灵”(changelings),从后人文主义出发,借由哈拉维在《与麻烦同在》(Staying with the Trouble,2016)中提到的蜘蛛世(Chthulucene)理念,讨论了“人—机”嵌合体内在的一种基于普遍性生命(zoē)而产生的游牧主体。《克拉拉与太阳》的重要之处,不在于克拉拉对乔西的替代,而在于更广义上机器对于人类劳动力的替代,人类只有获取“非人”的特质,像小说中那样接受基因层面的“提升”,变得不再纯粹,才能在资本主义经济体系中谋求一席之地。如此一来,当代科幻作品中的机器人形象不再侧重机器人本身的可预测性,而是社会主体的“可编程性”(programmability),由此构建一种将生命商品化的未来主义叙事。

这样的案例还有很多,除了上述大家耳熟能详的作品,从政治经济学的视角我们还能在英美科幻文学中发现许多别具一格的机器人形象,包括伊恩·M. 班克斯(Iain M. Banks)“文明”系列(The Culture)中的主脑和嗡嗡机、安·莱基(Ann Leckie)“雷切帝国”系列(Imperial Radch)中的超级人工智能、以及玛莎·威尔斯(Martha Wells)“杀手机器人日记”(The Murderbot Diaries)系列中颇具性格的机器人主人公、刘宇昆在《解枷神灵》《天堂战争》和《死得其所》三篇小说中刻画的虚拟人格,甚至还有中国作家张辛欣的《IT84》中作为叙事主体的电脑病毒。

随着后人文主义相关理论在各个方向的深入发展,科幻作品中的机器人形象还会不会有新的变体?会不会被赋予新的意义?或许只有时间才能给我们答案。但无论如何,科幻文学中的机器人绝不仅仅是某种需要被认识、限制或征服的客体,它们与人类相辅相成,二者在概念层面融合成为赛博格嵌合体,生发出面向“蜘蛛世”的无尽可能。

作者:吕广钊,复旦大学外国语言文学学院讲师,中国科幻研究中心“起航学者”,关注中英当代科幻文学、后人文主义、物理论,以及科幻中的政治经济叙事。

[1]引用自程林的文章《科幻的争议:赞许性赋能和“误导性”批评——以科幻作品中的机器人养老讨论为例》,发表于《天津社会科学》2021年第3期,第113页。

[2]图片引用自发表于《Scientific Reports》的文章《A Bayesian explanation of the ‘Uncanny Valley’ effect and related psychological phenomena》,作者为Roger K. Moore。

[3]Donna Haraway, A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century, University of Minnesota Press, 2016, p.5.

[4]See Vint, Sherryl, “Vitality and reproduction in Blade Runner 2049.” Science Fiction Film and Television 13.1 (2020): 15-35.

本节选自《世界科幻动态》2023年第3期“当前世界机器人叙事”专栏