【欣赏】科学家肖像

中国科普作家协会 杜爱军 2019-01-11 21:48

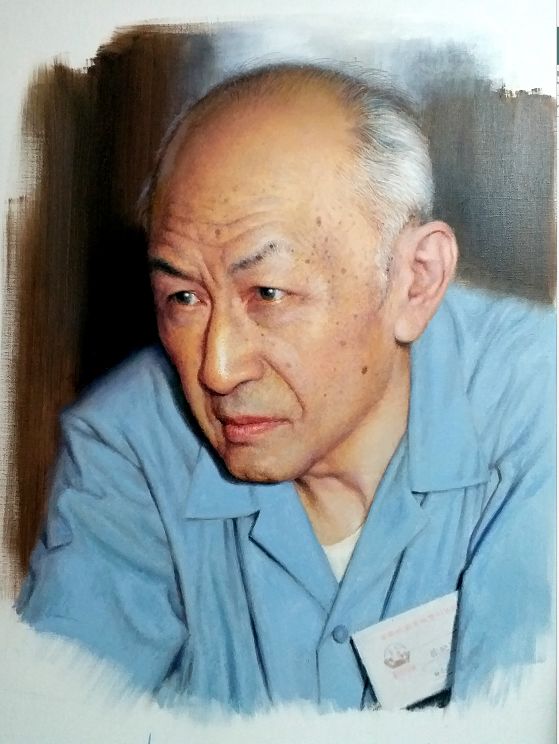

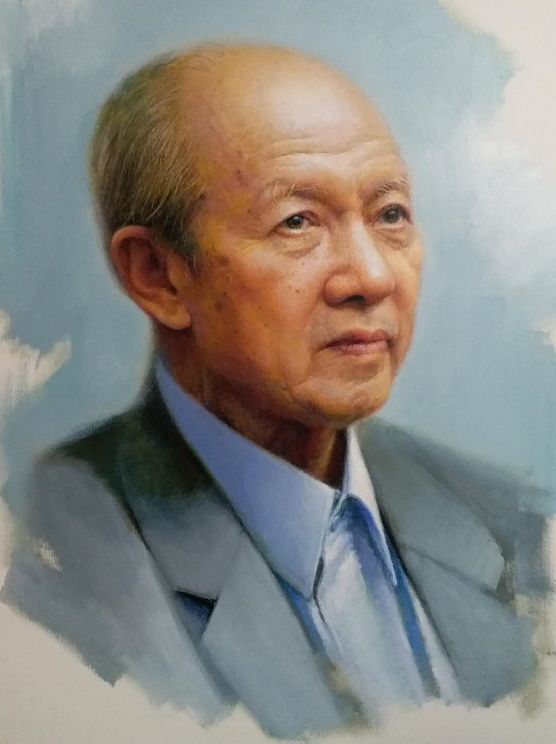

朱光亚,核物理学家。1924年12月25日生于湖北宜昌,籍贯湖北汉阳,2011年2月26日逝世。1945年毕业于西南联合大学。1949年获美国密歇根大学博士学位。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1994年被选聘为中国工程院首批院士。解放军总装备部科学技术委员会高级顾问,中国科学技术协会名誉主席,中国工程院主席团名誉主席。曾任北京大学、东北人民大学(现吉林大学)教授,核武器研究所(院)副所(院)长,国防科委副主任,原国防科工委科技委副主任、主任,总装备部科技委主任,中国科学技术协会主席,中国工程院首任院长,全国政协副主席等。

早期主要从事核物理、原子能技术方面的教学与科学研究工作。20世纪50年代末以来,负责并组织领导中国原子弹、氢弹的研究、设计、制造与试验工作,参与领导了国家高技术研究发展计划的制订与实施、国防科学技术发展战略研究,组织领导了禁核试条件下中国核武器技术持续发展研究、军备控制研究及我军武器装备发展战略研究等工作,为中国核科技事业和国防科技事业的发展作出了重大贡献。1985年获国家科技进步奖特等奖。1996年获何梁何利基金科学与技术成就奖。1999年被国家授予“两弹一星”功勋奖章。

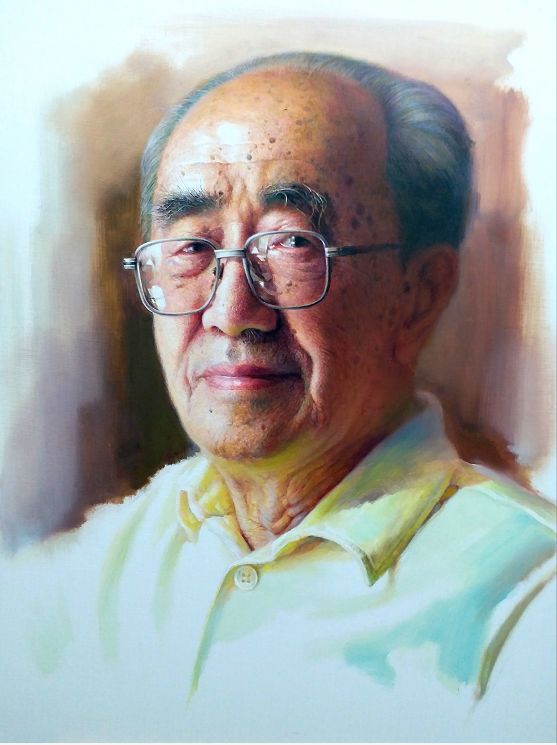

夏培肃,女,计算机专家。原籍四川江津,生于四川重庆。1945年毕业于中央大学电机系。1950年获英国爱丁堡大学博士学位。中国科学院计算技术研究所研究员。1991当选为中国科学院院士(学部委员)。2014年8月27日逝世。

50年代设计试制成功中国第一台自行设计的通用电子数字计算机。从60年代开始在高速计算机的研究和设计方面做出了系统的创造性的成果。解决了数字信号在大型高速计算机中传输的关键问题负责设计研制的高速阵列处理机使石油勘探中的常规地震资料处理速度提高10倍以上提出了最大时间差流水线设计原则,根据这个原则设计的向量处理机的运算速度比当时国内向量处理机的快4倍负责设计研制成功多台不同类型的并行计算机。

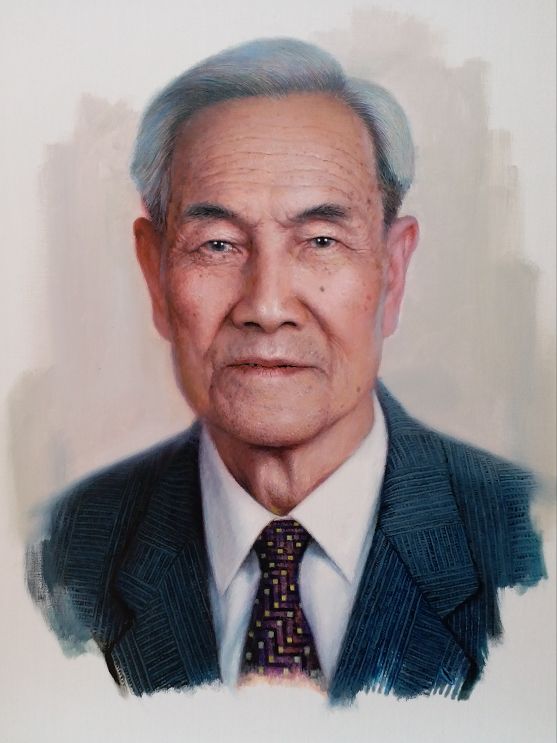

肖纪美,材料科学家。1920年12月7日生于湖南凤凰。1943年毕业于交通大学唐山工学院,获学士学位。1950年获美国密苏里大学博士学位。北京科学技术大学教授、材料失效研究所所长。1980年当选为中国科学院院士(学部委员)。2014年3月24日逝世。

先后开设了金属材料学、合金相理论、金属物理、腐蚀金属学、金属的韧性与韧化、断裂力学、合金能量学和材料学的方法论等课程,出版了10本专著。主要在合金钢、晶界吸附、脱溶沉淀、晶间腐蚀、断裂学科和氢损伤等领域进行科学研究。强调综合应用金属物理、断裂力学和腐蚀科学分析和解决了国民经济与国防建设中的若干重要断裂问题和材料质量问题,结合解决实际问题的需要,开展材料的应力腐蚀及氢开裂机理方面理论研究。

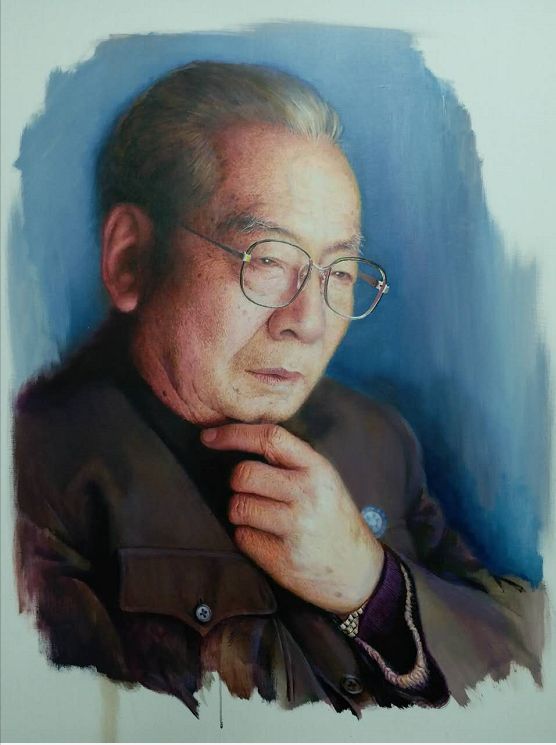

蔡启瑞,物理化学家。1914年1月7日生于福建同安,2016年10月3日逝世。1937年毕业于厦门大学化学系。1950年获美国俄亥俄州立大学博士学位。厦门大学教授。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

阐述了过渡金属化合物对不饱和有机化合物以及一氧化碳的络合活化催化作用的理论概念,并用于关联含过渡金属及其他d-区原子或离子的活性位对某些类型的均相催化、多相催化和金属酶催化作用。提出了类立方烷型原子簇的固氮酶活性中心模型和多核协同作用以降低加氢过渡态能垒的概念,并用此概念关联铁催化剂上分子氮加氢成氨的机理,提出了新的见解和实验验证方法。在甲烷氧化偶联及其他轻烷烃氧化脱氢方面,提出非还原性稀土基复合氧化物催化剂上甲烷、乙烷的氧助活化机理和催化剂分子设计的某些构思。曾获国家教委科技进步奖一等奖等。

朱显谟,土壤学家。1915年12月4日生于上海崇明,2017年10月11日逝世。1940年毕业于中央大学农业化学系。1991年当选为中国科学院学部委员(院士)。中国科学院水利部水土保持研究所研究员,曾任中国科学院西北水保所第一副所长、中国科学院水利部水土保持研究所名誉所长。

从事土壤、土壤侵蚀、水土保持和国土整治研究。提出华南红壤主要是古土壤和红色风化壳的残留以及红色冲积物的堆积而不是现代生物地带性土壤的观点。对国内外土壤剖面进行对比研究,明确了灰化土中的A2层不是R2O3的淋溶层而是硅的淀积层。阐明了黄土中土壤和古土壤粘化层的生物起源。对黄土和黄土高原的形成提出了风成沉积的新内容和风成黄土是黄尘自重、凝聚、雨淋三种沉积方式的融合体并赋予黄土高渗透性、高蓄水功能,并被着生生物所巩固和提高。是“整治黄土高原国土和根治黄河水患的“28字方略”和维护加强以土壤水库为本的“三库协防”的提出者。代表作有《中国黄土高原土地资源》和《黄土高原土壤与农业》等。

谷超豪,数学家。1926年5月15日生于浙江温州,2012年6月24日逝世。1948年毕业于浙江大学。1959年获苏联莫斯科大学物理数学科学博士学位。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。复旦大学教授。曾任复旦大学副校长、中国科学技术大学校长。

主要从事偏微分方程、微分几何、数学物理等方面的研究和教学工作。在一般空间微分几何学、齐性黎曼空间、无限维变换拟群、双曲型和混合型偏微分方程、规范场理论、调和映照和孤立子理论等方面取得了系统的重要研究成果。特别是首次提出了高维、高阶混合型方程的系统理论,在超音速绕流的数学问题、规范场的数学结构、波映照和高维时空的孤立子的研究中取得了重要的突破。1982年获国家自然科学奖二等奖,2002年获上海市首届科技功臣奖,2005年获何梁何利基金科学与技术成就奖。

(以上文字来源于中国科学院学部网站)

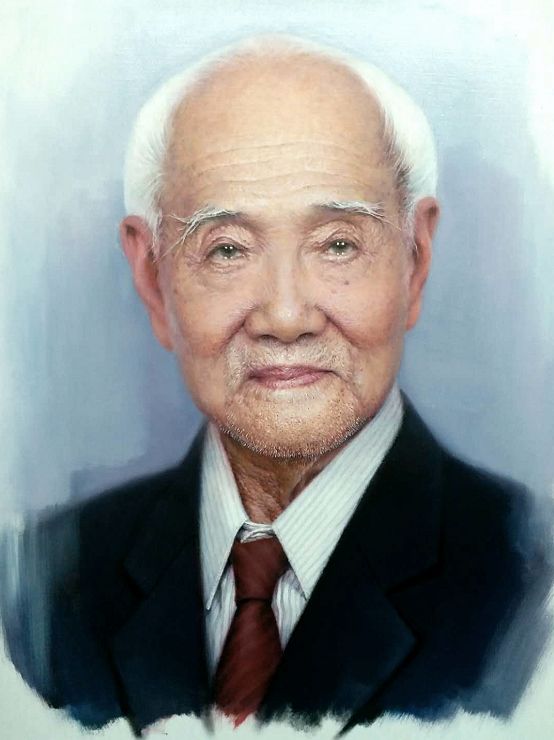

张宏达,植物学家。广东揭西人,1914年出生,2016年1月20日,张宏达先生在广州逝世,享年102岁。建国后,历任中山大学副教授、教授、生物系主任,中国植物学会第八、九届常务理事,广东省植物学会、广东省生态学会第二届理事长,国家教委生物学教材编审委员会副主任。

专于植物分类学,山茶属植物的系统研究,主编《植物学》,合编《中国植物志》,原广东省生态学会名誉理事长。

(文字根据百度百科编辑)

作者简介

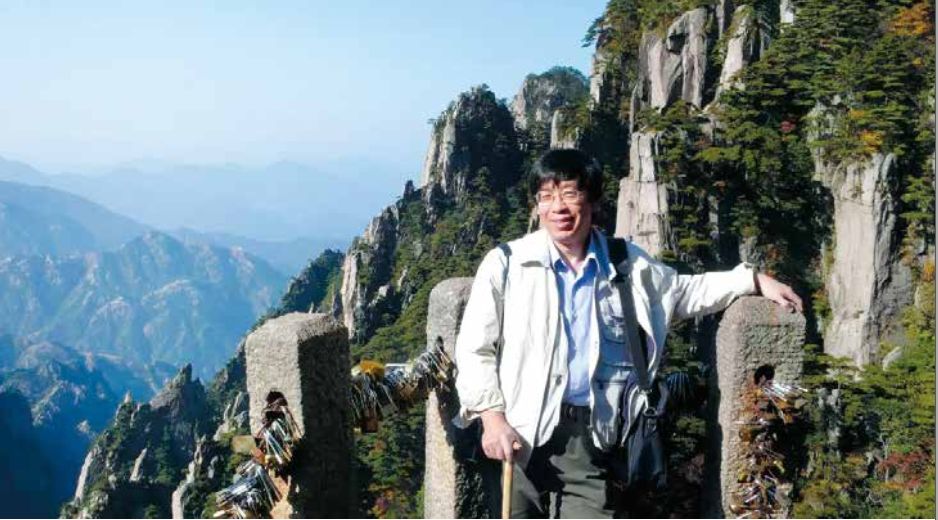

杜爱军中国科普作家协会理事,科普美术专业委员会副主任,毕业于首都师范大学美术系。

从事科普美术创作30余年。主要创作主题为科学人物肖像绘画、科幻绘画、科学漫画等作品。作品连续5年获得中直机关书画展一等奖。其中《中国科学家油画肖像系列》作品创作了八十余幅,是国内美术界首次成系列地对中国科学家形象的系统性创作,作品先后在北京天文馆、中国科技会堂、中国科技馆举办5次专题画展。