【书评】能在家中玩的“自然博物馆” ——评《自然趣玩屋》丛书

中国科普作家协会 俞立中 2019-05-15 14:13

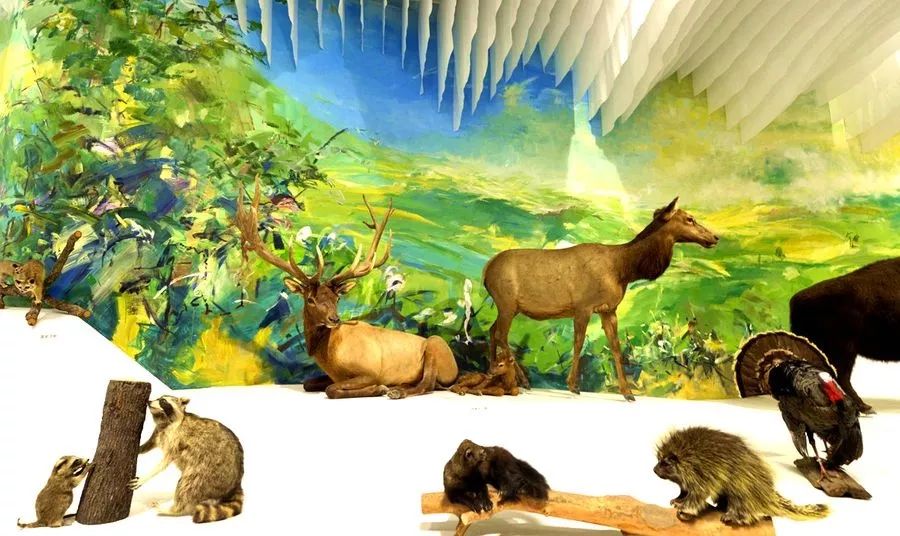

《自然趣玩屋》是专为6—15岁的儿童和青少年打造自然探索系列丛书,也是上海自然博物馆第一套自主开发的活动类科普读物。在翻阅《自然趣玩屋》自然探索系列丛书前,就被它鲜艳的黄色外包装所吸引了,感觉这套书一定具备很强的趣味性,是青少年会喜欢的科普读物。阅读后,除了趣味性,发现它还具备很强的参与感,这是有别于其他很多科普读物的。由于丛书的创作来自于上海自然博物馆的教育资源,这就像是将馆内活动的精华浓缩在了书中,让读者在家中阅读时,也有亲临“自然博物馆”的感觉。

符合儿童身心发展特点的“可玩书”

《自然趣玩屋》丛书的目标人群为年龄为6—15岁青少年,其中8—11岁青少年为主要对象。根据中国自然博物馆协会博物馆学专委会关于博物馆儿童教育指南,针对8—11岁青少年的认知,教育应聚焦于发展他们的知觉、观察、注意、记忆,完成思维过渡,发展儿童概念、判断、推理和想象力等。丛书将不同年龄人群的认知度融合进书本创作中,让读者在阅读的过程中,增长自然基础知识、技能、方法。

比如其中《鸟蛋的秘密》中,针对“发展观察、注意”,让读者通过比较红腹锦鸡蛋、池鹭蛋、斑头鸺鹠蛋、帝企鹅蛋的外形差异,了解鸟蛋形状的多样性;接着让读者根据生活经验,将生活中见过的鸟蛋分类为不同的鸟蛋形状,达到“发展儿童概念、判断力”的效果;然后用不同形状的鸟蛋模型完成滚蛋实验,帮助“完成思维过渡”。

这套可以“玩的书”在潜移默化中,将科学的种子播洒在了读者心中,在不断地思考、与他人分享观点、设计验证实验中,他们就能收获创新求真的科学精神,可以说该书传承了上海自然博物馆教育理念,又摆脱时间、空间限制,俨然一座可移动的“自然博物馆”。

内容详实、活动丰富的“多元书”

《自然趣玩屋》丛书共计30册,分为古生物、植物、昆虫、鸟类、科考五大主题,将自然界的大部分内容囊括其中,而在每一主题中,单册彼此之间常常又是互为辅助、层层递进的关系。比如昆虫主题中,《蝶还是蛾?》聚焦于蝶与蛾在外形、习性上的差异;《蝴蝶变形记》进一步聚焦于蝴蝶成长发育的过程,一方面先阅读的书册可以作为读者的预习宝典,帮助提升兴趣;另一方面后阅读的书册则可以帮助读者加深记忆、拓宽知识面,达到1+1>2的效果。

除了多元化的主题,丛书也囊括了观察记录、解读数据、动手实践、实验操作、探究推理、角色扮演型等六大活动形式。比如《珊瑚岛培育日记》中,在最开始就让读者代入自己是珊瑚岛培育者的身份,然后通过观察记录模拟珊瑚的繁殖、冷热水实验模拟珊瑚礁的生活环境、破解图案密码得到珊瑚礁的形成条件、制作珊瑚虫果冻杯让读者加深对珊瑚礁的认识,短短13页的篇幅,就有5种活动形式蕴含其中,实在令人惊叹。

在完成不同形式活动的同时,读者的团队协作、创意创造、动手实验等能力也会逐步得到提升,如《奇特的千足百喙》中会请读者寻找身边的工具来类比不同的鸟喙,这没有标准答案,读者可以从工具的形状着手挑选,也能从工具的功能着手挑选,也许家中的老虎钳、剪刀、花铲都能提供无穷的灵感。

独具匠心、科学严谨的“创意书”

有别于在自然博物馆内由科学老师带领观众参与活动,想要在没有人教学、指导、带动的书中提升读者的阅读性、趣味性,离不开文字、图片、排版的创作能力。在这方面,《自然趣玩屋》还是完成得很不错的。

丛书在保证科学严谨的同时,还会营造一些独立的故事情境,为读者带来沉浸式的阅读体验,如《神奇的蒸腾作用》中,读者的视角身份就是一颗水滴,在经历水循环的过程中,了解了植物的气孔。

图片作为书本内容的有机组成部分,在撰文的时候就进行了同步策划,读者看到的科学解析图、写实复原图、漫画、摄影照片等呈现形式其实都取决于具体文字语境和内容。如《手》中介绍灵长类动物的手部结构,需要读者进行观察比较,因此选择了大到骨骼数量、小到每一节指骨的长短比例都是接近真实比例的偏写实风格;而在《十厘米的宇宙》中,需要读者天马行空畅想外星生命是否存在时,则配上了漫画风格的外星人插图,尽可能做到了科学与艺术的结合。

排版方面则能感受到细节的奇思妙想,如在每本书的中缝上发现一些和主题相关的小设计,而像《发光动物的生存之道》这种一看就与“黑暗”相关的主题,整本书更是以黑色为背景,增加了阅读氛围。

仍有更多提升空间的“潜力书”

虽然丛书鼓励读者运用“身边的材料”来完成书中的参与活动,但要收集齐这些看似普通的小道具也并不容易。据了解,创作团队已经推出了配备活动材料的教育资源包,这能让活动参与有效性得到极大地提升。

此外,丛书的设计初衷应当是通过线上线下的双重互动体验,增加可玩性,形成后续效应。然而据观察,线上的分享率并不高,希望日后随着读者的增加、兴趣小组的推广,更多人能在线上真正收获分享的快乐。