【书评】周忠和院士:《物种起源 》(少儿彩绘版) 序

中国科普作家协会 周忠和 2017-03-08 12:29

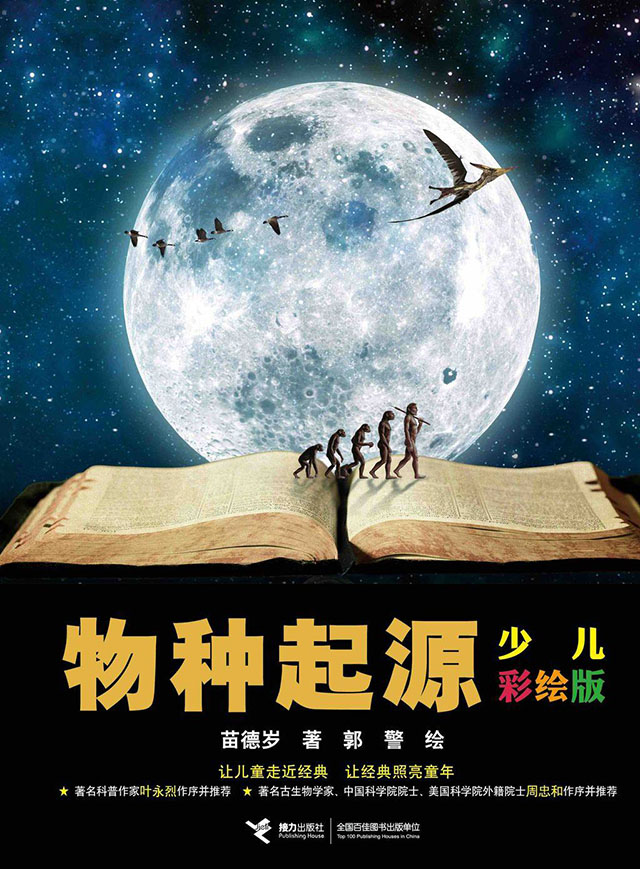

《物种起源 》 (少儿彩绘版)

序

编者按

接力出版社的《物种起源》(少儿彩绘版)获得第四届“中国科普作家协会优秀科普作品奖”金奖,中国科普作家协会理事长周忠和院士曾为该书作序。

能够应邀为苗德岁先生写的书作序,确实是一件十分荣幸的事情。

刚开始听说他在为接力出版社撰写《物种起源》(少儿彩绘版)一书的时候,我还感到有些吃惊。因为我知道他刚刚完成了译林出版社出版的达尔文的《物种起源》的翻译工作。翻译这本巨著可真不是一件容易的事情(说来惭愧,当初出版社的编辑曾找到我,问我能否翻译,我毫不犹豫地推荐了苗德岁先生,他是我心目中的不二人选)。况且,我之前也没有见他写过针对少儿的文章,更何况是一本书!

看了编辑寄来的书稿,让我大吃一惊。文字不仅简洁、优美,而且十分通俗易懂,特别是一个个的小标题是那么吸引人。虽然对他的文字天分我最有体会,然而看到这本书稿,还是让我再次刮目相看。

算起来,我与苗德岁先生的缘分很深。

他1982年赴美留学,那时我刚刚进入南京大学。1984年暑假他回国探亲,来母校南京大学地质系给我们这些小师弟、小师妹们开眼界,因此在学校的时候老师们就早已给我们说过不少关于他的传奇故事。

1986年,当我通过考研到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所时,他已经离开这个研究所四年,然而研究所的老师们都还在传说他的中、英文的厉害呢,颇有点儿“满村尽说蔡中郎”的情形。

1995年至1999年我在美国堪萨斯大学读博士,他在那儿已经工作了好几年。至此,我终于得到了他的言传身教。在美国四年,我记忆最深的情景是几乎每天中午他与我的美国导师马丁教授在一起摆“龙门阵”。他们的话题上至天文,下到地理、历史、文学、艺术、宗教、时政、同行前辈的逸事等,无所不包。我的导师本身就是位“杂家”、“侃主”,但苗兄毫不示弱,他们谈天说地、妙语连珠,当时令我好生羡慕。我私下曾向他请教提高英文水平的门径,他让我订阅英文杂志《时代周刊》,看晚间电视的脱口秀节目。遗憾的是我本人这方面的天分并不高,所以英文的听说读写能力提高得并不尽如人意。他还帮我改英文,讲文学,海阔天空,无所不谈。他扎实的中、英文功底,加上对美国文化的深入领悟,使得他对中英双语间的互译,常常令我叹为观止,自愧不如。

苗德岁此前曾翻译过美国时代公司的“生活—自然文库”之一《山》(科学出版社,香港时代公司,1982),中科院院士工作局暨学部科学道德委员会特邀他翻译过《科研道德:倡导负责行为》(北京大学出版社,2007)。此外,这些年他还为不少的书籍、学术刊物担任英文编辑,在不少的大学、研究所作过英文写作和翻译、科研道德以及“达尔文与物种起源”的讲座,深受欢迎。

2012年10月,英国《新科学家》杂志公布了最具国际影响力的十大科普书籍的评选结果,《物种起源》名列第一,被称为是“有史以来最重要的思想巨著”。可是,《物种起源》涵盖了博物学、生物学、地质古生物学、生物地理学、生态学、形态学、分类学、胚胎学、行为科学等很多领域,成人读起来都不那么容易,如何介绍给少年儿童呢?据我所知,无论国内还是国外,像这样把《物种起源》的思想几乎原汁原味地介绍给小朋友们的书,尚无先例。

苗德岁先生敢于大胆尝试,本身就很不简单,尤其我读后发现,他做得还相当成功。他不仅阐释了《物种起源》原著中最为精彩的进化论的主旨和例证,而且介绍了一些科学方法论方面的基础知识,甚至还巧妙地穿插了一些中文的典故,如螳螂捕蝉、项庄舞剑、鸠占鹊巢等。他在介绍《物种起源》正文之前以及其后的两个部分里,还分别介绍了达尔文的生平、随贝格尔号皇家军舰环球考察的经历、《物种起源》成书前后的逸事以及该书对科学和人类思想史的重大影响等。更值得一提的是,该书的各个部分和各节均独立成篇,因此,孩子们无论是从头至尾地认真阅读,还是漫不经心地信手浏览,都会收到“开卷有益”的良好效果。

苗德岁先生深厚的语言文字功底,我觉得一半来自天赋,一半来自他对世界文学的爱好。他既有过目不忘的资质,又有手不释卷的习惯。再加上他对地质古生物学、进化生物学包括达尔文进化论的准确理解,我相信这样一本奉献给少年儿童的作品一定十分令人期待。

不仅如此,虽然进化论这一伟大的理论在中国已传播百年,然而由于时代和政治的影响,其科学意义常常受到曲解或不完整的解读,所以我认为,对于缺乏生物学背景的成年读者而言,这本书也不失为一本难得的科普读物。

我在此,郑重向家长和小朋友们推荐这本书,我相信,孩子们读后,不仅能学到科学知识并激发他们热爱科学和崇尚科学的热情,而且也会享受到阅读的愉悦。我想,这大概也是作者倾心尽力撰写此书的初衷吧。

周忠和

2013年10月30日