周孟璞回望“三乐人生”

中国科普作家网 尹传红 2017-02-20 14:40

周孟璞 口述尹传红/整理

1923年,我出生于蒙彼利埃,父母在法国勤工俭学之时。父亲周太玄学习生物学,获法国国家理学博士学位,母亲王耀群学习药学,获法国药学博士学位,因此我生活在科学之家,从小就受到科学的薰陶,热爱科学。7岁那年我回到祖国。中学时代我爱读《科学画报》、《中学生》等期刊里的科普文章,并在1941年高中时与同学办起了名为《新潮》的科学壁报。这是我科普创作的开始,也是我的科普组织工作的开始。

当时主要是从兴趣出发,并没有更多的想法。这个时期我父亲常被一些学校以请去作科学演讲,我曾请假去听并记录下来,整理成文后充作《新潮》壁报的内容。在金陵大学读书时,我经常有机会看科教电影,受益匪浅。1946年,我们几个四年级的同学,组织了一个民间科学团体——新中华自然科学学会,我担任副会长,时常开展科普活动。我的家乡成都解放之时,大家热情很高,8个民间科学团体的负责人互相联系,举行了几次座谈会,并推选我起草了一个《迎接解放宣言》。随后酝酿成立了成都市科学工作者协会,我被选为负责人之一。

这时我们搞科普,不仅仅是兴趣所致,而且还明确了这是为人民服务——人民养育我们,让我们获得了科学知识,我们应当把科学知识归还给人民。1958年,我从成都市教育局副局长岗位上,调任成都市科学技术委员会秘书长(以后的副主任),后来又被选为主持工作的成都市科学技术协会副主席(党组书记)。这是我科普活动的丰收时期。我创作、主编科普图书共计14部(28册),写过百多篇科普文章,作过上百次科普演讲。在我的推动下,成都市科协和《成都日报》共同在报纸上创办“科学知识”副刊,形成了当地一个重要的科普阵地,几十年来培养出不少科普作家。

此后,我较多地接触到并组织了科普活动的重要方式之一——技术推广。譬如,我们在举办激光技术讲座的基础上,由成都红旗玻璃厂专门组建了二氧化碳激光器车间,生产二氧化碳激光器供应市场;在举办过推广小麦条播技术”的现场会之后,该技术在成都市郊区得到推广,获得了大面积增产;还有曾获得国家技术发明奖的猪剝皮机和煤灰砖曲线窑、著名数学家华罗庚教授发明的优选法和统筹法、曾获得国际奖的治疗眼病的“人工晶体”的推广,以及土法建沼气池、无氰电镀技术等利用现场会进行先进技术推广的科普活动,都产生了较好的效果,让我深切体会到科普工作的重要。

从上世纪70年代末起,我致力于科普理论的研究,撰写了多篇科普理论文章。特别是,1979年我与曾启治合写的论文《科普学初探》,率先提出科普学是一门学科,首次讨论了科普学的研究对象、内容、方法以及科普学与科学学、教育学等其他学科的关系。1980年中国科协第二次全国代表大会召开,我们在会上再次提出了创立和开展研究科普学的问题,并宣读了论文《必须加强科普学研究》。建立科普学的问题就这样公开提了出来,并引发和促进了对我国科普工作的理论总结和探讨。时任中国科协副主席钱学森为此专门约见我们两人,对我们倡导的科普学给予了充分肯定和鼓励。

2002年5月,四川省科普作家协会授予我“元老杯”科普创作终身成就奖;2008年9月,我获得了“四川省五十年来(1958-2008)十位优秀科普作家”荣誉称号;2009年1月,我又获得“第七届全国健康老人”荣誉称号……这些都给了我很大的鼓励。

回望自己这一辈子,可谓是“三乐人生”:助人为乐,知足常乐,奉献快乐。尝以“薪烬火传”言志——搞科普就像搞教育一样,要燃烧自己照亮别人。即便自己这块薪烧尽,科学的火种也将永远传播下去。

曾有人问我:“你的梦是什么?”我说:“争取活到一百岁,为科普理论研究再作一点贡献!这就是我的梦!”

尹传红注:

我在中学时代就“认识”周孟璞前辈了。那是在一本名为《科普学文汇》的书中,里边收有他与曾启治先生合撰的一篇论文《科普学初探》。真正见到他并多有接触、交流,则是在上世纪90年代初我来到《科技日报》,特别是参与中国科普作协相关工作之后。

周老年长我45岁,令我深为仰慕、敬重,但跟他在一起我从来也不会感到拘谨。每次见面,他总是热情地先伸出手来问候——“哎呀,我们老朋友又见面了”。他的笑真诚、自然,温馨、亲切,给人以如沐春风之感。

近30年来我们这对忘年交时常探讨科普理论话题,我还曾到成都他的家中拜望,最近几年里通过电子邮件我们也多有互动问候。长久以来我一直有个心愿,要给他做个长篇访谈,系统地梳理一下他的科普历程和科普理念,为此也专门做了一些准备。只是由于我个人的因素一拖再拖,未及完成,留下极大遗憾。

这篇文章,是我在2015年夏天,根据历年来与周老的交谈,以及他提供的部分资料,整理而成。此文经周老审阅后,发表在《人才》杂志上。他生前于2016年2月17日(春节期间)给我发送的最后一封电子邮件,还提及此事:“特别应该感谢帮助我写成文章发表”。他同时也表达了一个遗憾:“去年底中国科普作协在成都开理事会我还以为您会来的。”如今,这也成了晚辈后生我的一个遗憾。

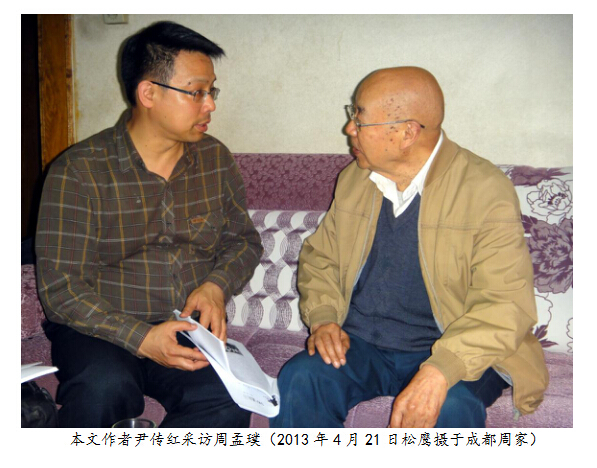

我最后一次见到周老,是2013年4月21日,在成都周老家中。记得那天除了科普话题,我们还聊到了他的父亲周太玄,以及他父亲对他的影响。松鹰先生为我们留下了一张合影,一个永恒的瞬间。

谨以此文,追念、缅怀我尊敬的孟璞前辈。