我看李元这颗“星”

中国科学报 尹传红 2017-02-20 19:51

《中国科学报》编者按:

2016年7月6日,中国科普研究所研究员、著名科普活动家李元先生去世,享年91岁。

从一名天文爱好者,成长为新中国天文馆事业的先驱者、著名的天文科普专家,李元先生在他70多年的科普生涯中,开创了中国科普界的多个第一:他是第一个提议、发起并参与创建了北京天文馆的人,北京天文馆则是新中国兴建的第一座现代化科普场所。1957年9月北京天文馆建成开幕,他担当了第一名讲解员;1998年由国际天文学联合会批准,将国际编号6741号小行星命名为李元星,这又是第一次用中国科普工作者名字命名的天体。

本版特约几位科普工作者撰文回忆与李元先生交往的点点滴滴,表达缅怀、纪念之情。

得知李元前辈离去之后的那几天晚上,我在散步时数次下意识地抬起头来,放眼向浩瀚的夜空望去,寻觅那一颗已获得国际永久编号、名为李元星的第6741号小行星。

什么也没有见着。但我知道,那一颗有了特定名头的小行星,依旧在它所执著的那个轨道上运行,在茫茫的太空中奋进;而在地球上与之对应的,则是一颗璀璨的科学普及明星——李元。

是的,这个名字,我在少年时代就已十分熟悉,并且非常景仰。事实上,我对天文学的兴趣,还有相关知识的获取,最初主要就来自于李元、卞德培和卞毓麟三位老师撰写的天文学著作和文章,以及他们所热心推介、翻译的萨根与阿西莫夫的有关作品。但我有缘见识李元老师,则是工作以后的事了。

1992年4月的一天,从科研单位调往《科技日报》刚满半年的我,怯生生地来到报社副刊部提交一篇悼念阿西莫夫的文章。当时,屋里人很多,有一位个头不高、满头银发的老人也在座。听我跟编辑谈及阿西莫夫,他忽然转过身来,插话说:阿西莫夫很不简单啊,他写的东西又快又好。

老人走后,我瞥了一眼他留在桌上的文稿《当代科学大纲——介绍阿西莫夫的<最新科学指南>》,这才知道他就是大名鼎鼎的李元先生。他的这篇文章发表在1992年5月3日的《科技日报》上(早年,他参与过《阿西莫夫最新科学指南》一书的翻译)。

5年过后,在美国著名天文学家兼科普作家萨根逝世一周年之际,我给《科技日报》策划纪念专刊,特别邀请最早系统地向我国读者介绍萨根作品的李元老师撰稿。他不仅很快就寄来了热情洋溢的文章,而且还热心提供了一幅非常有趣的漫画——它描绘的是外星人来到地球上,见到地球人时张口便问:带我们去见萨根吧。

后来,萨根名著《宇宙》中译本再版,作为校者的李元老师在新撰序言中,专门提到了我们的这次合作。此时我俩已成了忘年交,时常联系、交流,作为晚辈后生的我,多得他厚爱、鼓励,受益良多。1999年秋,中央电视台要制作一部关于月球的专题片,邀请李元老师上镜做讲解专家。他热诚地举荐那时刚三十出头的我做他的搭档,让我受宠若惊。我就这样第一次得以在荧屏亮相。

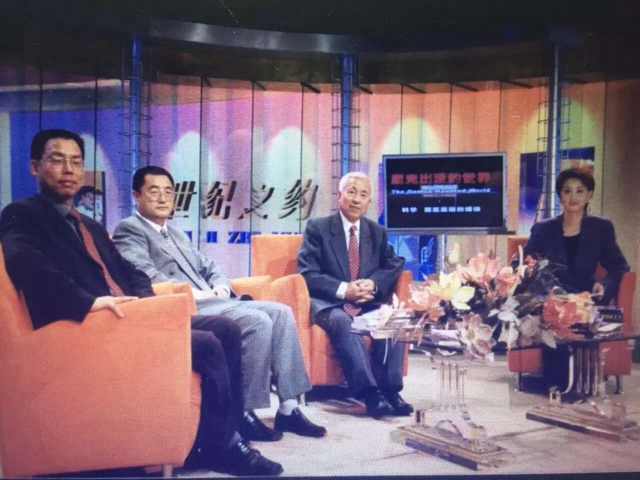

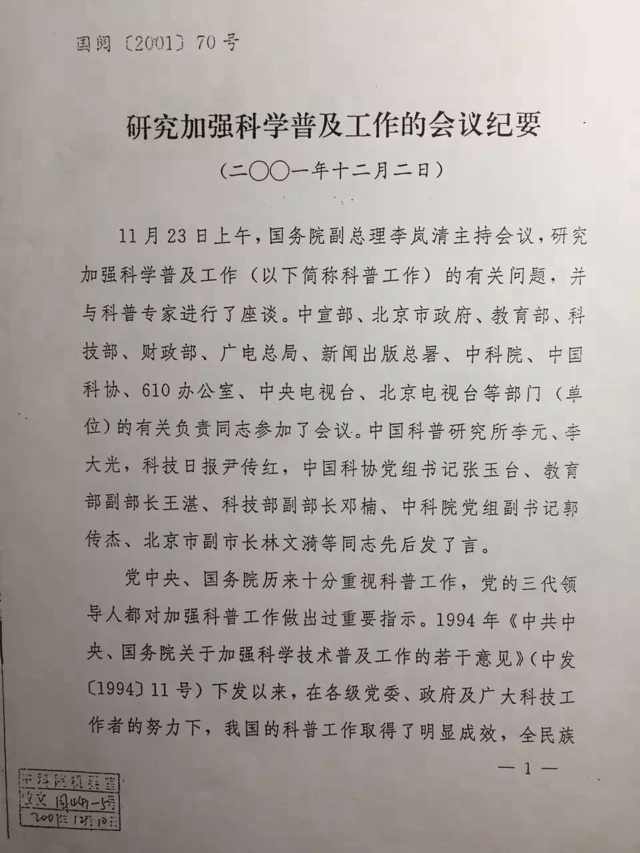

两年后,2001年秋,又蒙李元老师举荐,我与他及李大光三人作为访谈嘉宾,共同参加了北京电视台纪念萨根逝世5周年之科普专题节目的制作,介绍萨根的科学思想和主要贡献。上下两期共100分钟的节目在BTV-1世纪之约播出后反响热烈,时任中央政治局常委、国务院副总理李岚清看到下集后,专门打电话调看了全部节目光盘。

随后,李副总理又点名邀请我们三人,于同年11月23日赴中南海出席国务院科普工作座谈会,与十多个国家部委的相关负责人一道,讨论当前我国科普工作存在的各种问题及其解决方案。我们三人分别作了专题发言。这对我当然是一个莫大的鼓舞,我非常感激李元老师的提携和知遇之恩。几乎与此同时,中央电视台也开始录制纪念萨根的专题节目。此番我应邀撰写脚本,而李元老师作访谈嘉宾,我们一老一少又有了一次携手合作的机会。

作为新中国天文馆事业的创始人和开拓者、与三代国家领导人都有过接触的科普界名流,李元老师有着令我们后生晚辈羡慕不已的经历和荣光。但是,他那种宽厚谦和、平易近人的格调,却从来也没有改变;而他那几乎可以说是有求必应的热心肠,在圈里也同样有口皆碑。

李元老师爱唱歌,演唱水平还挺高,我曾在不同场合听他唱《教我如何不想她》不下三次。有一回众人一脸坏笑,逼问他歌中的她是谁,他很认真地解释说,他想的那个她,是倾情科普的萨根。直面他真诚的笑容,回望他忙碌的身影,倾听他侃侃而谈、引吭高歌,谁感受不到他矢志科普事业那火一般的激情呢?

卞毓麟先生常常向我们感叹,李元老师为人厚道,心态很好,所以活得很潇洒,朋友也很多。他总结了李元老师待人处事的几个特点,照我看那真是太贴切、太有意思了:

与世无争,荣辱不惊;一人在场,大家开心。

只要让他干活,别的怎么都行。

不管让不让干,他都忙个不停。

李元老师没念过大学,但他在天文学方面的造诣和在科普创作上的成就却不同凡响,为人们所公认。都说兴趣是最好的老师、奋进的动力,但我以为,在李元老师身上,还有着超人的勤奋和过人的毅力。2004年春节期间,我曾给他打电话,说很想去看看他。电话我打过3次,结果3次均被婉言谢绝,他的3次回答分别是:

真抱歉,我正在赶写一个东西呢。

哎呀,忙坏了,屋子里也乱,回头再说好吗?

嘿,还是不行。你看咱们是老朋友了,别客气,再找时间吧。

其实,我们常有机会见面。可说真的,每次跟这位年长我43岁的前辈聊过之后,我都会不由自主地检讨一番自己:是不是虚度光阴了?有没有把精力用在该用的地方上?我甚至想过,自己要是到了他把年纪,究竟还会有多大的精气神去搞科普呢?

李元老师也是个非常有趣的人。在不同的场合,老老少少都爱跟他开玩笑,他哈哈大笑、哑然失笑、莫名其妙和恍然大悟的神情,都令我印象深刻、记忆犹新。他早已是满头白发,可我们眼中的他,俨然是一个老顽童,一个老小孩,内心依然很年轻。

2005年5月,我们一块到上海旅行。途中闲聊的时候,我恭维他说,在中国,他无疑就是天文学图书和图片收藏的老大了。他笑了笑,不置可否,但忽然拉了拉我的衣角,有点儿神秘地说道:哎,我跟你说呀,我手头有一套《宇宙》电视系列片剧本的中译打印稿,中央电视台内部提供,估计全国也没几个人有呢,这可是个

这时,我开心一笑,打断他说:我手头就有一套。他睁大眼睛啊了一声,连说没想到没想到。接着他又叹了口气说,很遗憾没有买到《宇宙》图书的繁体字插图版。得知这本书我手头就有,他又吃了一惊,说:哎,快借给我看看!我一直有个打算

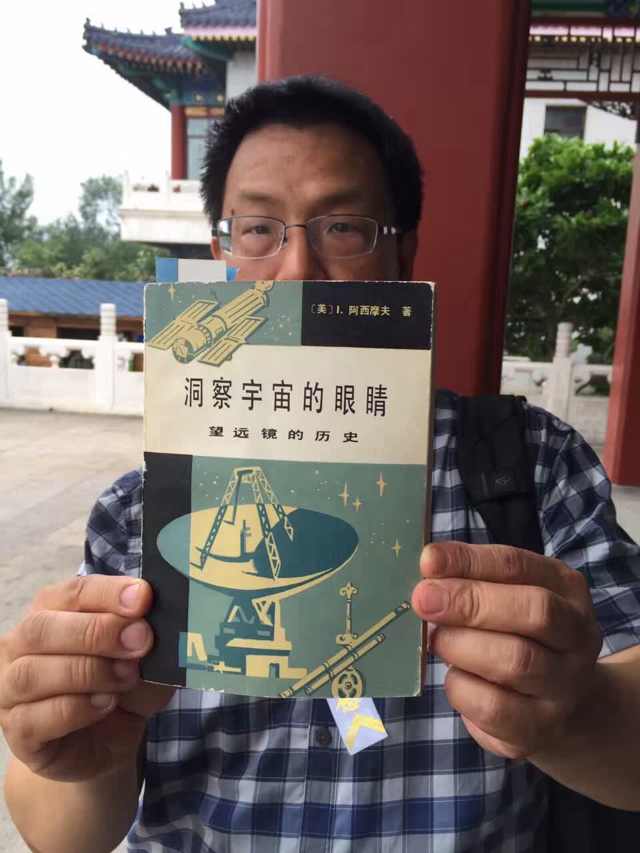

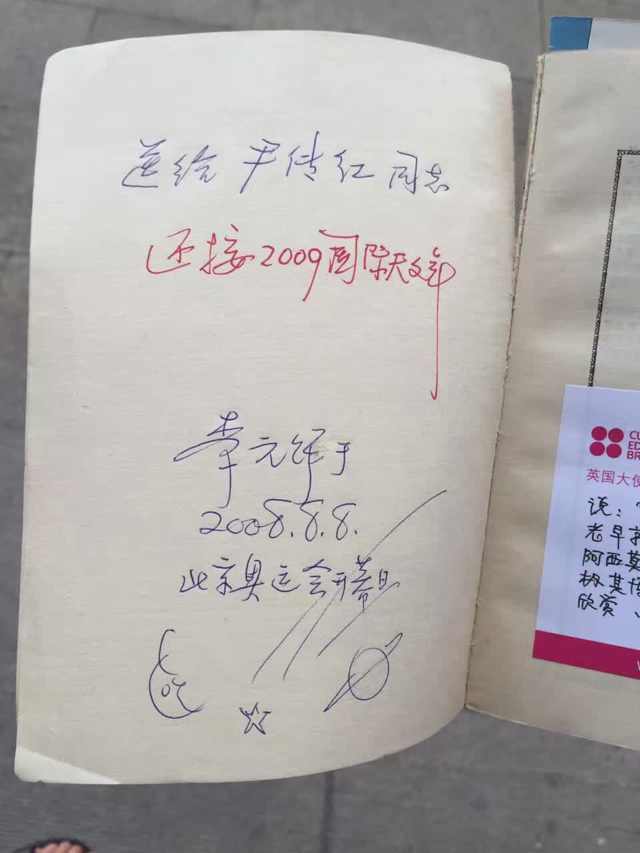

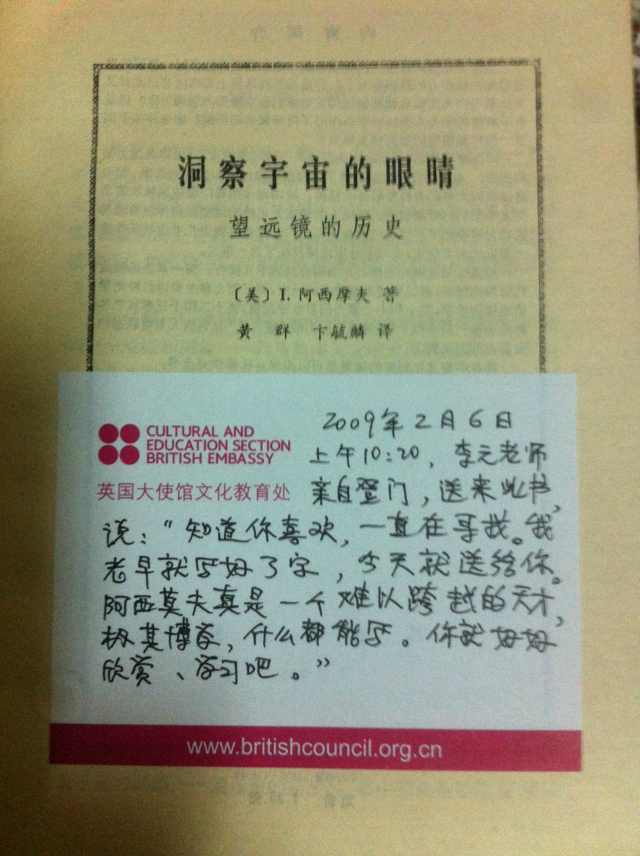

听科普界多位朋友提及,近年来李老有意挑选了自己的一些藏书,分门别类后专送需要并用得着之人。令我十分感怀的是,2009年2月6日上午10时20分,85岁高龄的李老亲自登门,到我工作单位给我送来了早年出版的一本阿西莫夫作品《洞察宇宙的眼睛》(黄群、卞毓麟译),他对我说:知道你喜欢,一直在寻找。我老早就写好了字,今天就送给你。阿西莫夫真是一个难以跨越的天才,极其博学,什么都能写。你就好好欣赏、学习吧。他在书之扉页写的是这样两行字:送给尹传红同志 迎接2009国际天文年。

那之后,在公开场合里就不太容易见到李元老师的身影了。一度还有误传,说他病危,已不省人事。一次会议间隙听闻此事,我内心猛然一震,赶忙给他家挂电话。听到我所熟悉的那种雄浑的嗓音,我心头竟是一阵不知所措的激动,随后大大地松了一口气。又想起,有一天与李元老师闲聊,提到我一直有个心愿,要给他做个长篇访谈,发在《科普研究》杂志上。他似乎很明白我的用意,直率地对我说:放一放吧,你先采访别的老前辈,最近我真的有很多事要忙。你放心,我一定能活过九十岁,我家有长寿基因

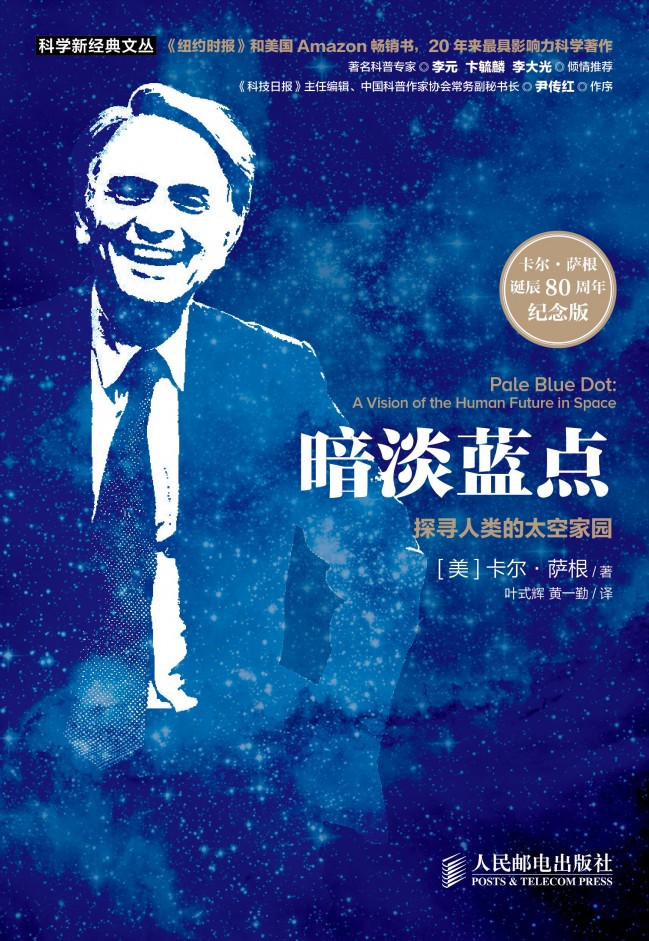

我最后一次见到李元老师,可能是在2014年10月25日。这又是与萨根的缘分。那天晚上,中国科普作家协会、人民邮电出版社和中国科普研究所联合在中国电影资料馆开了个很热闹的纪念卡尔萨根诞辰80周年暨《暗淡蓝点》新书出版座谈会。李元老师和我的名字都出现在这本新书的封面上(他是推荐人,我撰写了译本序言),因而我们都应邀做了发言。尽管他从面容上看显得十分憔悴,但讲起话来一如既往,铿锵有力、激情满怀,赢得了满场热烈的掌声。

2016年7月12日早上10时,李元老师的追悼会在八宝山举行。我提早来到告别大厅,伫立在滚动播放他生前活动照片的屏幕前,静静地欣赏了一遍又一遍。他的音容笑貌再次勾起我温馨、难忘的回忆,不知不觉中,泪已成行。

在最后的道别时刻,我缓缓移动着步子,紧紧凝望花丛中他消瘦的脸庞,心里默默地念叨:一路走好,可爱的老头!我会一直想着你的。希望来生我们仍有缘,还能相见!瞬间,眼里又噙满了泪水。

完成此文之时,看到卞毓麟老师为李老撰写的挽联,颇有感触,录为本文作结。

引万众齐探宇宙奥秘,最喜雅俗共赏,七旬耕耘堪慰前辈;

向领袖叙说华夏天文,惟期雄风重振,九秩夙愿常励后昆。

(原载2016年7月15日《中国科学报》。此为未删节稿)

教我如何不想她

王渝生 (中国科技馆原馆长)

30多年前认识李元先生时,我正值不惑之龄,他已花甲之年了,一听我操川腔普通话,他索性用四川话同我聊了起来。原来在抗战期间他是在四川长大,在四川读中学的。我在中科院自然科学史所和中国科技馆工作时,经常同他一起开会,听他饶有兴趣的讲话,获益良多,遂成忘年之交。

1998年5月国际天文学联合会将永久编号6741号小行星以李元的姓名命名,我曾经开玩笑问他: 那颗星值多少钱?他说:不好估价,恐怕价值连城。我又笑问:可以拍卖多少钱?他说:恐怕谁买去也没有用。因为那么远的小行星,你看又看不见,上又上不去,名又不能改,谁买去还是叫李元星,所以不划算! 还是以后我死了,就上那里去住。李老先生走好!我们到八宝山送您到李元星上去!

武夷山(中国科学技术发展战略研究院研究员)

在我心目中,李元老师热情、爽朗、率真,与他打交道,完全没有与老前辈接触易于产生的拘束感。我在2001年10月30日《科学时报》(原《中国科学报》)上发表短文我收藏的卡尔萨根的五本著作,以纪念萨根逝世5周年。李老师读到了此文,后来他见到我时对我说:武夷山,你才有5本萨根的书啊?太少了!我有好多萨根的著作,下一回我送你几本!

在中国科普界,李元老师是从未退伍的老兵。至少在其88岁高龄时的2012年,还有《中国少年儿童科学阅读天文》等由他撰写或主编的科普著作问世。我要以李元老师为榜样,努力不断地为中国科普事业竭尽绵薄。

李元老师曾在不同场合引吭高歌《教我如何不想她》。现在斯人已逝,叫我们如何不思念这位科普老兵?

配图说明

图1:李元与月球仪,2005年6月10日,薛晓哲摄

图2:1953年2月23日,毛泽东主席视察紫金山天文台,李元陪同担任讲解。

图3:周恩来总理(左)观察星空。1957年10月7日在北京天文馆,由李元(右)陪同。

图4:李元送尹传红的阿西莫夫著作。刘华杰摄 (2016年7月12日上午10:30左右,追悼会后,尹传红的眼睛有些浮肿。)

图5:李元的题签

图6:尹传红的记录。

图7:2001年秋,李元、李大光与尹传红作为访谈嘉宾,在北京电视台纪念萨根逝世5周年科普专题节目中。右为主持人曾涛。

图8:李元、李大光与尹传红参加国务院科普工作座谈会的会议纪要。

图9:萨根著作《暗淡蓝点》封面。

图10:《中国科学报》报样(2016年7月15日第2版)。