共和国脊梁及其他

——读郭曰方的诗集《脊梁》有感

中国科普作家协会 叶英儿 2020-08-03 15:13

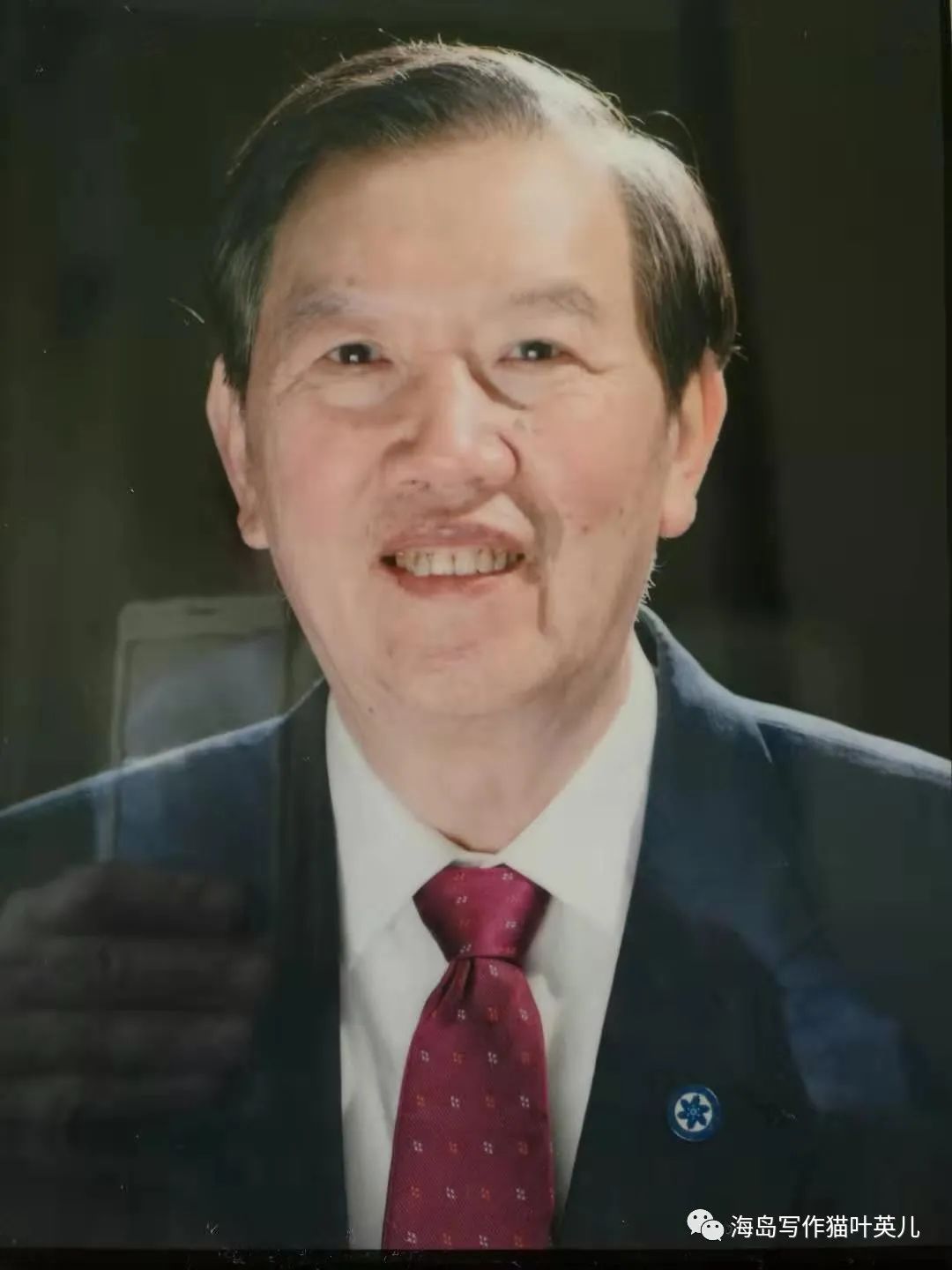

2020年5月的一天,我收到著名作家郭曰方先生的新书《脊梁——献给共和国科学家的颂歌》,再次被他的严谨治学态度和笔耕不缀的勤奋精神感动。

正如郭老所说,时间过得真快,一眨眼,78个年头过去了。这辈子经历了太多太多的风风雨雨……。大约,每一个人的人生大抵如此,对年过半百的我来说,年轻时拜郭老为师,到现在勉勉强强算得上是一名知识分子作家,也算是达到目的、目标了。但这点滴的进步是与许多领导、老师的鼓励,教诲分不开的,当然也离不开郭老孜孜不倦的教诲和鼓励,也包括郭老不远千里给我寄我急需的资料、书籍,以及帮我修改文章,提出建议,及关于理想、拼搏、奋斗的教育等点点滴滴指导。受他文章的熏陶我也走进科普作家的行列,并以实际行动努力践行着一位科普作家的责任。

郭老说,他这一生最引以自豪的事是有机会与科学同行,与科学家相伴,用一生的坚守,为科学家服务,为科学而歌。郭老说,许多科学家身上所体现的幸福观和他们为国家的繁荣富强、人民的幸福安康而奋斗的精神,为我们树立起一面面光辉的旗帜!

该书共收有104首诗歌,每位被歌颂者都是在科学技术方面取得杰出成就的科学家,他们的名字如雷贯耳,熠熠生辉。

如《一生,都在与大地谈心——献给竺可桢》,“你是大地之子/一生都在与大地谈心/花儿的微笑/鸟儿的歌声/大海的咆哮/高山的沉静/哪怕是一束浪花/一片绿荫/都与你的悲欢/心心相印/都与你的呼吸/息息相通/一根拐杖伴随着你/涉过万水千山/一串脚印跟随着你/穿越时空风云。”竺可桢曾担任浙江大学校长,是我国科学界和教育界的一面旗帜,是地理学和气象学的一代宗师,也是科学救国和科教兴国的先行者。竺可桢先生的一生,是伟大的一生。他在气象学、气候学、物候学、地理学、自然科学史和自然资源综合考察研究等方面,都作出了令世人瞩目的重大贡献。特别值得浙大人怀念的是,他担任校长不久,为避日寇侵扰,带领千名师生、眷属西迁办学,颠沛流离,历尽艰辛,头尾近10年,行程达2600余千米。而且就在这样的艰难环境中,由于他的博大胸怀、人格魅力及对教育事业的挚爱和超卓的教育思想与理念,使浙大从一所普通大学发展为全国著名大学,被英国皇家学会会员李约瑟博士誉为“东方剑桥。”同时,他倡导以“求是”为校训,并处处为人师表,身体力行,教育学生不盲从、不随声附和、不武断专横。他的一整套办学思想及其倡导与弘扬的“求是”精神,成了浙大人代代相传的精神财富,也为我国的教育史留下光辉的篇章。

竺可桢先生担任中国科学院副院长长达25年,他一直分工负责领导地学和生物学的科研工作。他是我国气象事业的领导者和奠基人。“你说你是一滴水珠/愿为人民化作甘霖/你把你的执著/写进气息日记/你把你的赤诚/播洒在考察途中/那么多鸿篇巨制/那么多经典论文/或观微知著/或取精用宏/或细针密缕/或鹰击长空/为大自然的欣欣向荣/描绘了一幅多姿多彩的画卷/为地球生机勃勃的明天/展现出一片辽远美丽的风景。”

郭曰方用精确的比喻,诗歌的语言,让气象学、物候学和地理学的脉络得以清晰地彰显在人类现实的片段中,把一位献身科学与教育的巨人描写的栩栩如生,也让读者引发了不同寻常的随想,也带来了文学与科学之间的令人惊喜的跨越和融合。

“此时此刻当我们/展示着你亲自绘制的蓝图/仿佛肩负着科学家沉甸甸的嘱托/当我们凝望着你远去的背影/仿佛看到在蓝天碧水之间/升起的那一道灿烂夺目的彩虹。”诗人以自己特有的语言风格,一气呵成,每一句都耐人寻味。整首诗用了一些强烈的富有动感的词和词组,往往达到出奇制胜的诗意,它想象丰富,语调动人,诗情充沛而又贴切,不时有惊人之笔,是一篇精心的佳作。正是这样朴实的诗作,给作者带来了一次次的艺术突破,更重要的是,通过这样的创作,从此确定了诗人科普诗的风格、基调、创作脉络和艺术表现手法。

许多年过去了,我们读郭曰方的科学诗歌依然感到十分亲切,他诗作的明朗简洁,恰恰是他构思的绝妙和智慧,他是一位了不起的智者。

又如诗作《丰碑,矗立在滔滔江河之中——献给茅以升》,“你说人生一旅途耳/其长百年但不知/在漫漫风雨途中会有/多少坎坷崎岖和激流险滩/于是你一生都在忙着/筑路搭桥的事/用山的坚韧水的温柔/用钢的意志火的信念/在深山峡谷/在大河平川/托起多少美丽的彩虹/接通多少阻隔的思念/当千千万万焦灼的期盼/踏月而归当一个个/远去的憧憬到达彼岸/人们都会想起一位建桥的老人/想起茅以升93年的人生旅途/你为后人留下一座座桥的丰碑/至今依然矗立在滔滔的江河之中/伴随着时代的列车/高歌向前。”

茅以升,江苏镇江人,中国科学院院士,土木工程学家、桥梁专家、工程教育家。茅以升主持中国铁道科学研究院工作30余年,为铁道科学技术进步作出了卓越的贡献。1934年至1937年任浙江省钱塘江桥工程处处长,在自然条件比较复杂的钱塘江上主持设计,组织修建了一座全长1453米,基础深达47.8米的双层公路铁路两用钱塘江大桥。大桥于1937年9月26日建成通车,这是中国人自己设计和施工的第一座现代钢铁木桥,是中国桥梁工程史上一座不朽的丰碑。1937年12月23日,为了阻止日军攻打杭州,茅以升亲自参与了炸桥。抗日战争胜利以后,茅以升又受命负责组织修复大桥,1948年3月,大桥修复通车。成为中国铁路桥梁史上的一块里程碑;新中国成立后,他又参与设计了武汉长江大桥。

“晚年你写了很多很多/关于桥的故事桥的诗篇/字里行间洋溢着/对桥的赞美桥的期盼/你多么期望所有的人/都来参加建桥的事情/茅老请你放心/你的愿望今天/已化作14亿中国人的自觉行动/在建设和谐社会/奔赴小康的征途中我们正全力/在人与人的心灵之间/搭起友爱与理解之桥/搭起信任与帮助之桥/在海峡两岸同胞之间/搭起民族和解之桥/搭起和平统一之桥/有了这样的钢铁大桥/我们伟大的祖国就能够/在任何狂风恶浪之中/冲破艰险跨向胜利的明天。”

整首诗语言纯熟、流畅而充满张力,把生活中的桥,巧妙过渡到心灵之桥,把有形的桥转化为无形的桥,耐人寻味,惟妙惟肖。该诗语言朴实、感情浓烈,它表现的不仅是一种真实,也颠覆了人们对诗意和诗人要表达的思想的期待,读到这个逆转性的结语,给人一种意味深长的联想。

郭曰方大学中文系毕业,有着深厚、精湛的中国古典诗歌的功底,这首诗的语言锤炼,加之巧妙的构思,使主题升华到了一种新的高度,并被读者喜欢和接受,显示了诗人优异的文学天赋。

比如《你像一座光芒四射的灯塔,为我们人生的道路导航——献给苏步青》,“苏步青老人走了/你是带着对祖国明天希望的微笑走的/我却留在远方/此刻凝望着你高山一样/耸立的背影/泪水在我心中流淌/一个伟大的数学家/一个伟大的教育家/又离开了我们/101岁的人生旅程/你的贡献/你的思想/你的品格/你的修养/可谓高山仰止/千古流芳/你一生追求真理/爱国爱党/崇尚科学/献身教育/光明磊落/胸怀坦荡/堪称天下学人的楷模/你用几何数学的线条符号/把理想志向/意志力量/和对中华民族的无限忠诚/谱写成响彻云霄的诗章。”

苏步青院士是我们温州平阳人,是数学家、教育家。历任第七届、第八届全国政协副主席,创立了国内外公认的微分几何学派。他的女儿曾经是我大学里的数学老师,几年前我去平阳的苏步青故居采风,对这位家乡的教育家、数学家崇敬不已。

苏步青院士是蜚声海内外的杰出数学家和具有崇高师德的教育家,他坚持科研与教学相结合,十分注重教书育人,把自己的毕生精力无私地奉献给了人民的教育事业,为祖国培养了一代又一代数学人才。

我们缅怀苏老,就要缅怀他的爱国和笃学,缅怀他的严师和身教。苏步青先生胸怀大志,摒弃浮躁,求真务实,从不计较个人得失,专心研究数学难题,取得举世瞩目的成绩。他一生光明磊落,实事求是,谦虚谨慎,生活简朴,无愧为知识分子的楷模。

“你说创建东方的剑桥/和世界一流的高等学府/是你这一生的愿望/为此你提出了严师出高徒/高徒出名师的办学思想/著名的苏步青效应/在全国高校有口皆碑。”“啊我们的科学大师虽然/这一生经历了那么多风风雨雨/你却用平凡而伟大的足迹/为后来人树立了光辉的榜样。”

整首诗以一种新鲜、饱满、敏锐的诗性感受力和想象力,刷新了人们对科学诗歌的认知。诗人通过精确的语言描写,让一代大师的形象跃然纸上,使数学知识不再干枯无味,而是活龙活现,呼之欲出,让读者进入一个诗的境界。郭曰方的科学诗大多是一些抒情诗,但其诗的力量和价值远远超出了诗歌本身,这就足够了。科学诗歌的历史责任,具有启示录一样的诗意和效果。

《脊梁》一书主要是用了叙事策略来描写科学家的事迹,以奇异的想象和玄思,使全书充满了不可言喻的魅力。作者超现实的表现手法与意象的精确融为一体,对祖国的无限眷念,对科学的热爱和对科学家的歌颂,这样一个古老又新鲜的题材,这样平凡又伟大的意象,永远停留在读者的心中!

著名作家金涛在评论郭曰方科学诗创作时指出:“这些诗歌是郭曰方在科学与艺术的园地辛勤耕耘的成果,也是他多年来探索科学与艺术的结合取得的重大突破。科学是理性的,逻辑的思维,诗歌是抒情的,形象的思维,这两者的结合,无疑是诗歌创作形式与内容的突破。在世界诗坛上没有先例;在我国,也是继高士其的科学诗之后又一座里程碑式的收获。”

最后引用中国科普作家协会原理事长刘嘉麒院士的话作为本文的结语:“从科学是第一生产力到科学发展观,从科学普及到提高全民科学素质,科学成了时代的最强音,这种治国兴邦理念是中国领导人和中华民族伟大智慧的结晶,是对科学和人类的伟大贡献。”

郭曰方的诗集为我们树立了榜样,他在弘扬科学家的同时,也把科学点缀得色彩缤纷,有声有色,这正是文学与科学的交融,这种交融必将产生巨大的精神力量。

科学家的人生像一部诗,令人称颂,令人陶醉。郭曰方的诗歌是一部科学史诗,是记录科学历程的黄钟大吕,闪耀着科学精神的光芒!