悼叶永烈前辈——温馨的回忆

中国科普作家协会 尹传红 2020-05-17 21:28

著名作家叶永烈先生于2020年5月15日逝世,享年80岁。在后辈眼中,他是怎样一位长者和良师?与叶永烈有深入交往的科普作家尹传红撰文回忆。

5月15日下午4点刚过,办公室里惊闻同事于翔一声叹息:"叶永烈去世了!"

我的反应,完全类似于28年前的1992年4月8日中午,在距办公室仅数百米的食堂,听闻新华社记者姜岩告诉我阿西莫夫前天刚在纽约去世。

叶永烈和阿西莫夫这两位前辈,都是我科普创作上的"导师",我人生事业的灯塔。现在我热衷于创作科学随笔,很大程度上是受到阿西莫夫和叶永烈的影响,行文风格也近似于他们的作品——或许三分之二师承于阿西莫夫,三分之一师承于叶永烈。

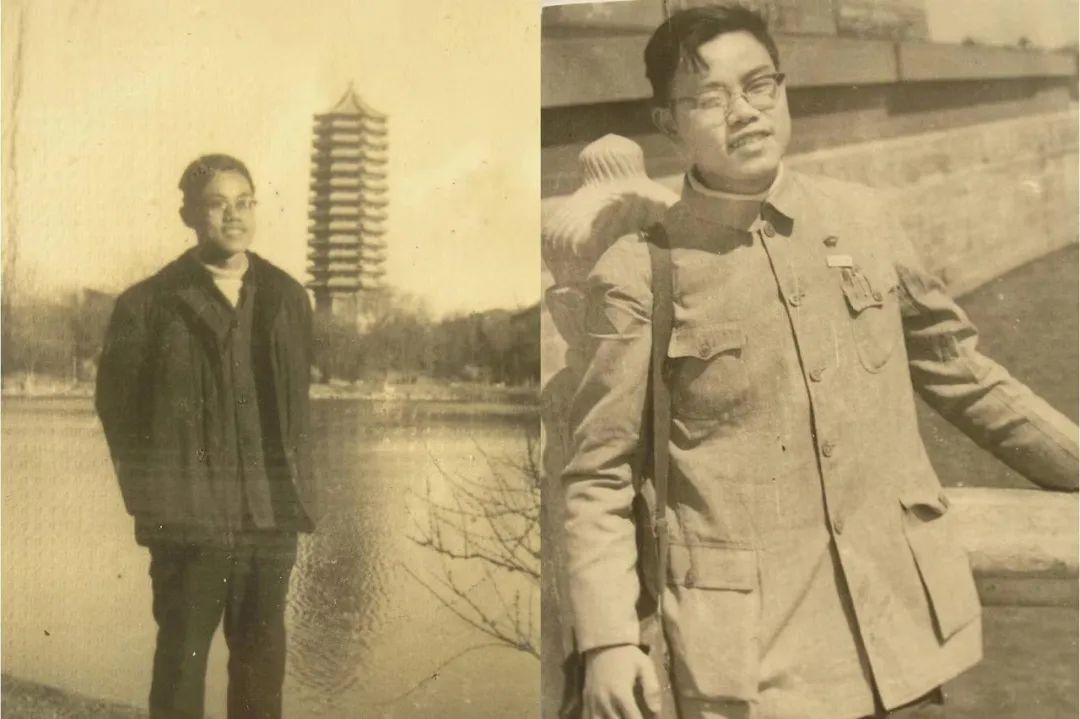

▲(左)写《十万个为什么》时的叶永烈,1960年摄于北京大学。(右)创作《小灵通漫游未来》(初稿)时的叶永烈,1961年摄。

▲(左)1979年3月12日叶永烈获中国科协、文化部授予全国科普先进工作者及1000元奖金。(右)叶永烈编导的《红绿灯下》在1980年荣获第三届电影百花奖。

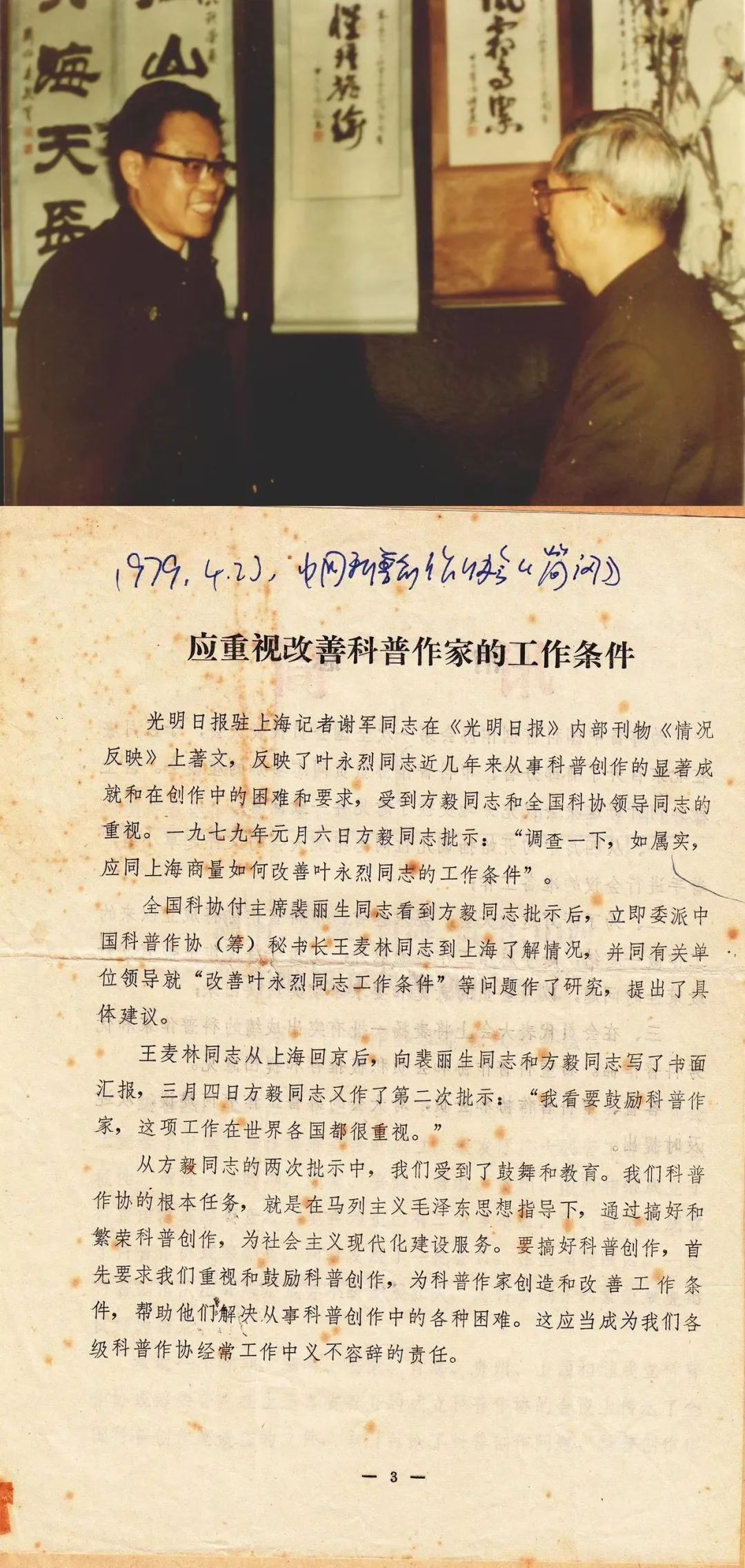

▲(上)时任中共中央政治局委员、国务院副总理方毅十分关心叶永烈的创作。这是1984年12月叶永烈在北京受到方毅接见。(下)方毅副总理1979年就改善叶永烈的创作条件作了两次批示。

最后的笑谈

叶师去世事发突然,但微信朋友圈很快就"炸"了。接下来,我接到了好几个电话,其中有媒体朋友打来的,我猜的没错,全是为叶师之事而来。一位也跟叶师相熟的朋友,电话里刚跟我说了几句,就泣不成声。另外一位朋友,则怪我在她多次催促联系叶师时没有太及时……

确实,叶师病重,有一段时间了。我原以为问题不大,因为师母几个月前在电话里告诉我,叶师刚做完手术,情况还好……全没想到!此前叶师曾在电话里笑着跟我说:夫人在家里摔倒,他去拉,自己也摔倒,结果两人同时住院了。听他没事一样笑谈,我心里其实有些发酸。

前一阵,一朋友向我问起怎么好久没有叶永烈前辈消息了,我这个"叶迷"也意识到了这个问题。即以多种方式联系,竟然不"通"。当晚,内心焦虑无比,着急赶写的稿子两三个小时之内都进行不下去。直到,终于打通师母杨老师电话,悬着的心才放了下来。挂下电话,也才发现,眼里居然噙着泪水。

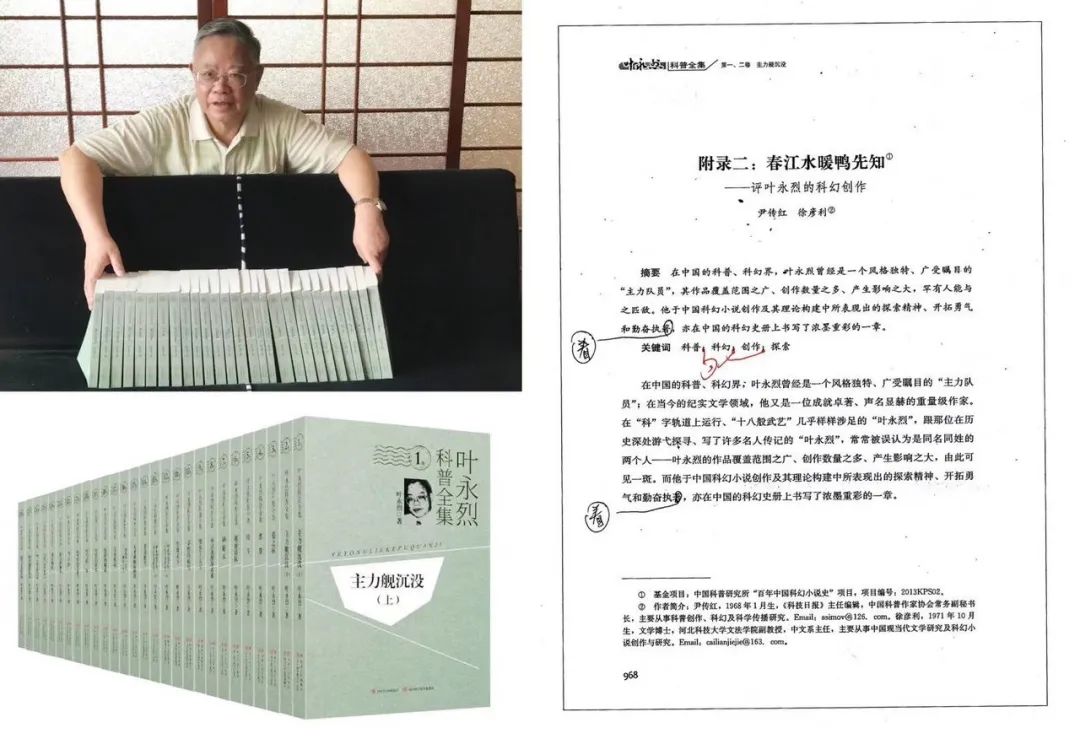

▲2017年8月出版的《叶永烈科普全集》,多达28卷1400万字。右图为《叶永烈科普全集》收录的我与徐彦利教授合撰的论文(约23300字),叶师最后所做的校改样。

美好的回忆

那一晚,脑海里不时浮现少年时代阅读叶永烈、阿西莫夫作品时的幸福场景。那段心有所寄、热切期盼的美好时光,令我终生难忘。

1979年春,11岁的我第一次读到叶永烈写的《小灵通漫游未来》,心潮澎湃,对未来充满期待,同时也对科幻小说产生了浓厚的兴趣。我还记得,少时每个月当中的某几天,在父亲下班时,我总要向他问一声"《少年科学》来了没有?"那一阵,这本杂志连载叶永烈的科幻作品,我十分喜欢、入迷,老想着能够尽早一睹为快。

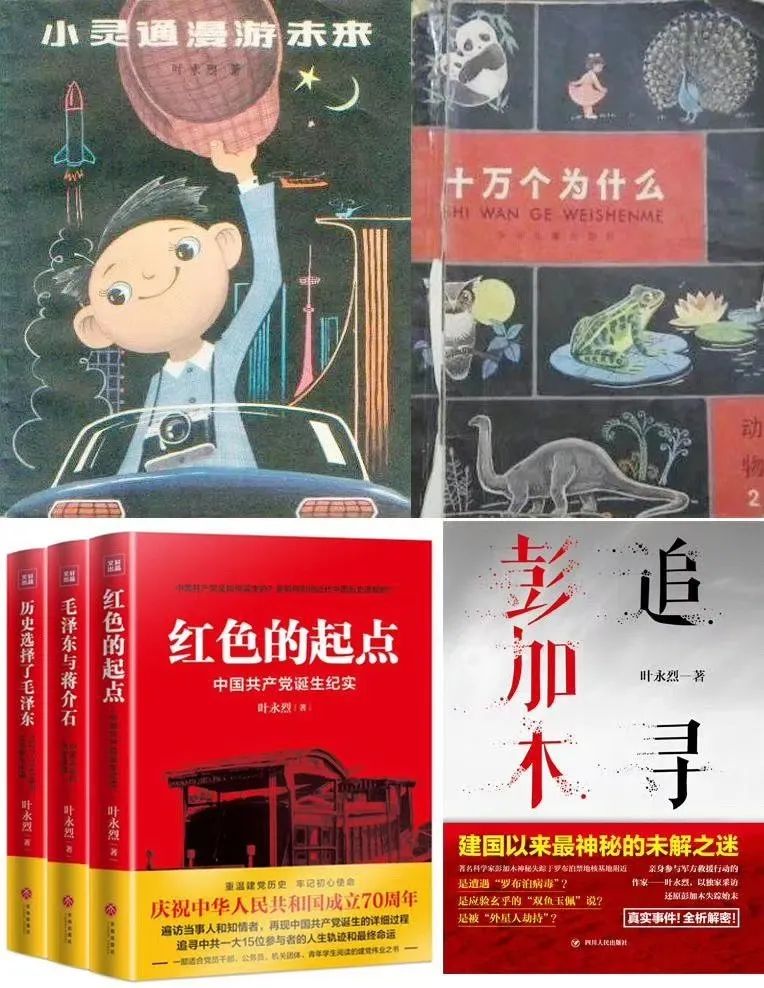

▲叶永烈先生部分作品。

人生有幸遇良师。我时常感到快慰的一件事是,自己能够在少年时代就"结识"了叶永烈和阿西莫夫。品读他们撰写的优秀科普、科幻作品,让我真切感受到读书、求知、思考和钻研问题的乐趣,进而打开了我的心灵世界,也照亮了我的前程。是啊,当一个人回首自己的童年和青年时代时,能够触动心灵的记忆,往往不是他有过怎样的生活,而是那时的生活中有过怎样的希望。

他们都是我少年时代最为尊崇、感情也最为深重的"陌生人"。这种真切的感情,一直延续至今。

没想到若干年后,我也会有机会与叶师漫步在上海街头,听他跟我缓缓讲述他年轻时的"遭遇"。其实,那个时候我也在某种程度上重复着他的经历。听了叶师的一番话,我很快就知道该怎么做了。

难忘的礼物

又过了几年,2012年,我受邀主持叶师新作发布会。在上海书展现场,意外地收到他专从美国带给我的一份特别的礼物。这天上午10点左右,我与科普出版社杨虚杰在书展大门外接到了叶师及夫人杨蕙芬老师。杨老师当即递给我一袋东西,说:"这是老叶在美国专门买了送给你的。"

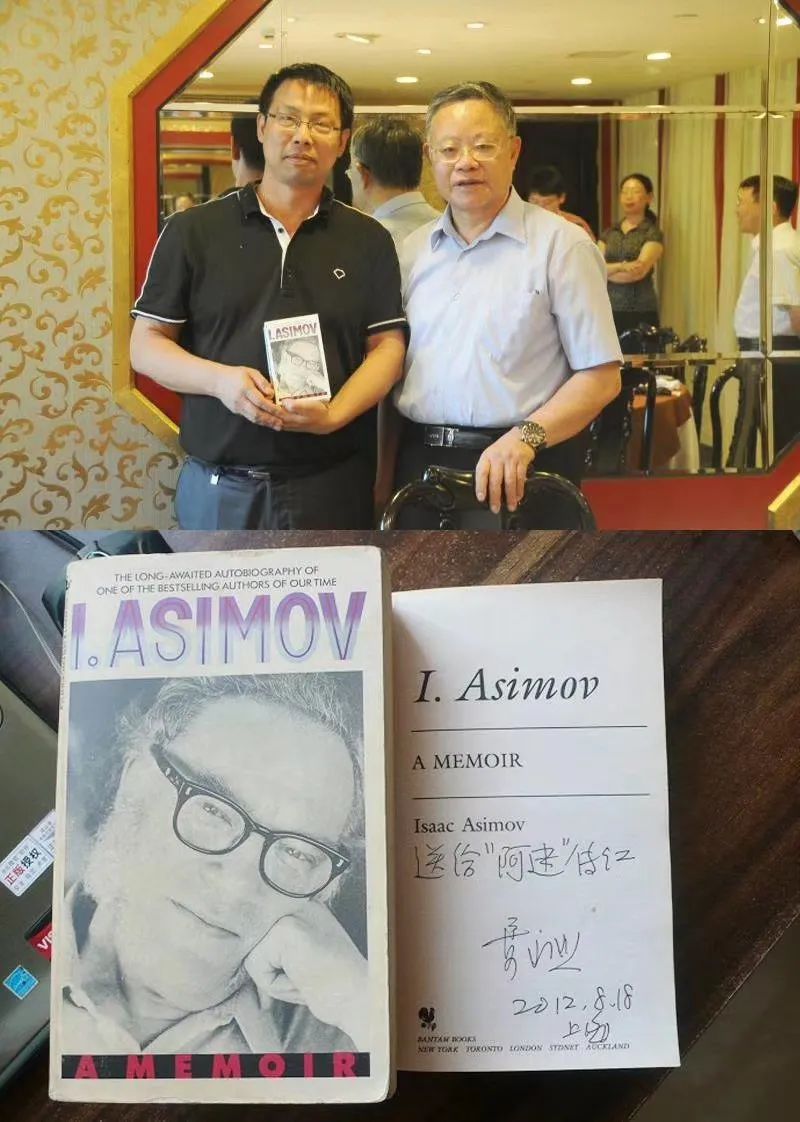

我接过来一看,是英文版的阿西莫夫自传和几本科幻画册,感到十分意外。晚上我才看到叶师在书的扉页上写了这样几行字:送给"阿迷"传红叶永烈2012.8.18上海。

看到叶师的签字,我不禁乐了。我同时也是"叶迷"啊。他和阿西莫夫都是我最尊崇、最珍视、最热爱的"导师"。这是我的一位偶像赠给我另外一位偶像的自传啊!

▲叶永烈老师赠我英文版的阿西莫夫自传和科幻画册。

火爆的签售

再说叶师读者见面会的现场,那真是非常的火爆,签售台前挤满了人。一开始我以叶师当年小粉丝的身份,简单介绍了叶师作品对我的熏陶和影响,然后叙及他从科普、科幻创作到纪实文学的"华丽转身",再由他本人讲述几部新作的创作情况和经历。

听众提问十分踊跃,可惜要留出签售时间,答问只好匆匆了结。这时队伍已经排得很长(持续一个多小时都不见缩短),我临时担当了叶师的签售助手,给他接书并翻好扉页,他签好字即递给右边坐着的夫人盖章,呵呵,流水作业。

这也是累人的活计,我算见识了。叶师不少热心的读者会提出各种各样的要求,比如多写几句鼓励的话,或在求签者名字后加上"友"或"小友"等亲近字眼;还有人拿出好几本叶师旧作或一大叠邮封、明信片之类,要签字。

由于进展太慢,队伍中有人急得大喊:"只签新书,其他的让开!"有位老者挤上前说他有病,不能久站,要求先签。我答应了他,结果队伍中有个小伙子愤怒地嚷嚷好一会,把火都撒在了我身上。

叶师脾气好得很,只是不停地写,什么也没说。这时候,面前有个慈祥的老太太指着我,问他:"叶老师这位是您儿子吧?"旁边的杨老师闻声大笑,说:"他是老叶的学生。"

▲上海书展“叶永烈:行走世界、相约名人”读者见面会暨新书签售仪式现场。

由于还有下一场活动,我们只好请叶师转移场地,另行签售。此时已过中午,最"恐怖"的场面出现了:有位女士打开一个大皮箱,只见里面满满当当装着叶师各个时期各种版本的作品,煞是壮观,足有一百来本!想必她是都要请叶师签名的,我跟出版社的几位朋友脑袋都大了……还好,互相都有体谅,我们总算在大约1点钟坐在了餐桌前。

▲1979年在拍摄电影《载人航天》时叶永烈进入绝密的航天基地。这是叶永烈(左)与宇航员的合影。

永远的灯塔

在中国的科普、科幻界,叶永烈曾经是一个风格独特、广受瞩目的"主力队员";在当今的纪实文学领域,他又是一位成就卓著、声名显赫的重量级作家。在"科"字轨道上运行、"十八般武艺"几乎样样涉足的"叶永烈",跟那位在历史深处游弋探寻、写了许多名人传记的"叶永烈",常常被误认为是同名同姓的两个人——叶永烈的作品覆盖范围之广、创作数量之多、产生影响之大,由此可见一斑。

▲1962年叶永烈结识了著名科普作家高士其,从此一直以高士其作为自己创作上的老师和榜样。这是叶永烈在1978年采访高士其,为高士其写了长篇传记《高士其爷爷》。

几年前,我曾跟科普界的几位朋友聊起一个话题:"中国科普的一面旗帜"高士其逝世后,中组部确认他为"中华民族英雄",国际小行星命名委员会也将3704号行星命名为"高士其星",而叶永烈一直视高士其为自己科普创作的老师和榜样。接着我们讨论:同样是以其大量优秀科普、科幻作品影响了整整两代人的叶永烈算不算"民族英雄"?我们都给出了肯定的回答。

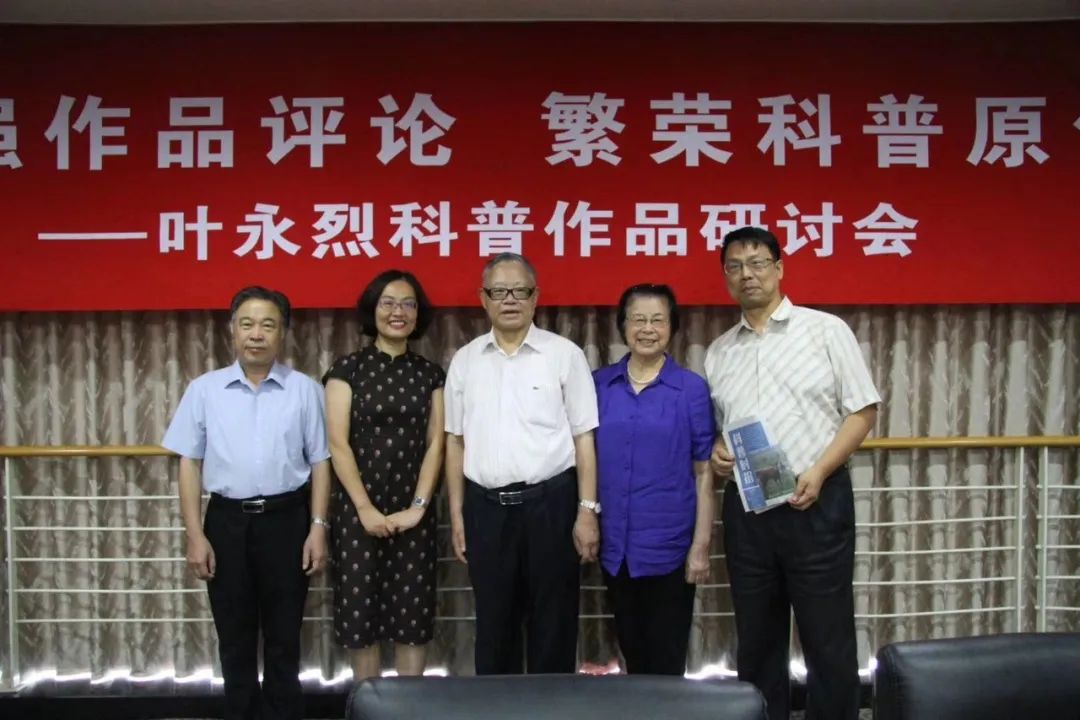

▲“加强作品评选繁荣科普原创---叶永烈科普作品研讨会”上合影(2018.8.22,上海)。左起为:杨焕明院士、中国科普作家协会秘书长陈玲、叶永烈夫妇、我。这可能是我最后一次与叶师合影。

叶师走过了非常精彩的一生。我们永远缅怀他!

撰文/尹传红(中国科普作家协会常务副秘书长、《科普时报》总编辑)

文字来源:科普中央厨房|北京科技报

图片来源:作者提供

为悼念叶永烈先生,中国科普作家协会公众号将陆续推送纪念文章。来稿请联系李姗姗,邮箱:kpcswa@163.com,电话:010-62103258。